NPO法人「第3の家族」(横浜市)代表 奥村春香さん:

「悩んでいる人は身近にいるかもしれない。普段一緒に楽しく過ごしている友達がもしかしたら悩んでいるかもしれない。普段接している友達の隠れた部分に思いを馳せるような、そういう時間になったいいなと思いました。それから解決策はたくさんあることも知ってもらいたい」

男性生徒:

「こんなに相手のことを深く考えることはあまりないので、いい経験になりました。相手の話を正しく理解するのが第一優先で、そこから自分の意見を相手に優しくわかりやすく伝えていきたい」

女子生徒:

「相手の気持ちや悩みを受け止めたり、自分の存在を示してあげるだけでも悩んでる人は気が楽になったりすると思うので、悩みを持った人たちに寄り添って、その人たちがしてほしいことをちゃんと落ち着いて考えることが大切だと思いました」

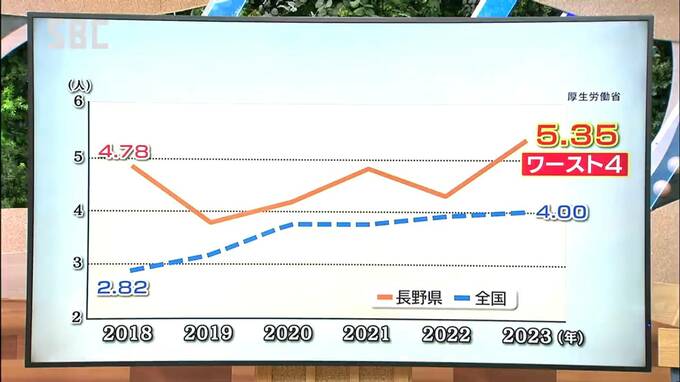

県内の20歳未満の自殺者は10万人当たりの人数で全国平均を上回る状態が続いています。

2023年は5.35人と過去10年で最も多く、全国で4番目の多さです。

県は2019年に自殺のリスクが高い子どもを支援する専門家チームを設置。

12月までに支援した50人の中高生の中に命を断つ子どもはなく、取り組みは全国的にも注目されています。

一方で自殺は減っておらず、専門家からは本当に支援が必要な子どもに手を差し伸べる取り組みを、との指摘が出されています。

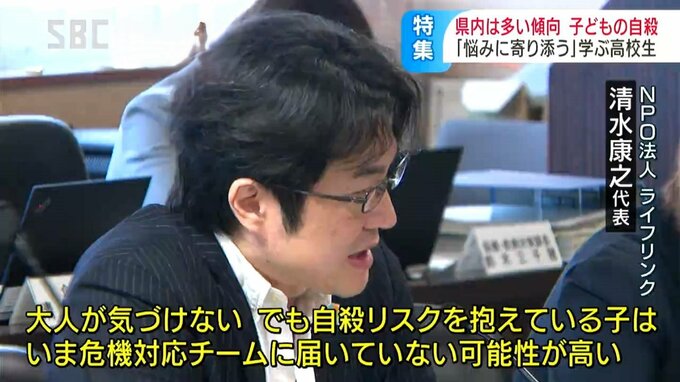

NPO法人 ライフリンク代表 清水康之さん:

「大人が気づけない、でも自殺リスクを抱えている子については、いま(県の)危機対応チームに届いていない可能性が高い。いわゆる“ノーマークの子”も多く自殺で亡くなっている。“ノーマークの子”をどうやって拾い上げるかが大事になってくる」

身近な人が深い悩みを抱えていたら。

サポートのあり方などを学ぶワークショップに協力した東京のNPO法人の代表は、学校での取り組みが広がることに期待を寄せています。

NPO法人 ライトリング代表理事 石井綾華さん:

「今回、(学校では)自殺対策という言葉は使いませんでしたが、その前段の、悩みを受け止める方法を学んでもらうことで、より早いタイミングで死にたいという気持ちを受け止められる、食い止めることができる環境が整っていくのではないかと思っています」