だれも市町の避難所には行きたくない?

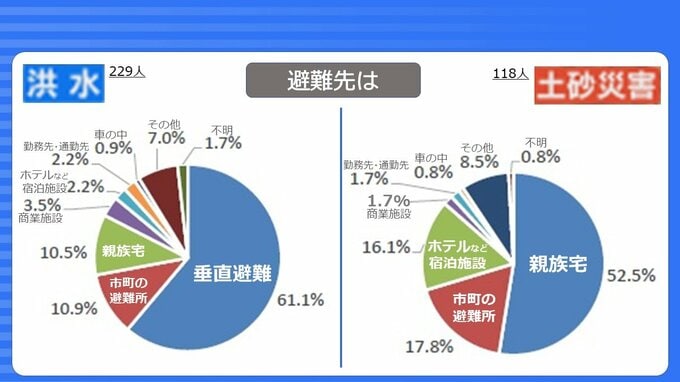

今回の調査で、特に牛山教授が「興味深い」と注目したのが、「避難先」についての結果です。事前に何らかの避難行動を取った人へ、「どこに避難をしたのか」を聞いたのが以下の結果です。

「避難先」として最も多かったのが、洪水では「垂直避難」、土砂災害では「親族の家」で、いずれも半数以上を占めています。また土砂災害では、「ホテルなどの宿泊施設」を挙げた人も16%いました。その他にも「商業施設」や「勤務先・通学先」、「車中泊」などの回答も、数はそこまで多くはありませんが挙がっています。

一方で、市や町が設置した避難所を選んだ人は、土砂災害・洪水のいずれの場合も2割未満でした。

この結果について、広島県は「避難状況は低調だが、分散避難が進んでいる実態が明らかになった」としています。

―静岡大学 牛山素行 教授

「行政機関が決めた避難所以外に避難をした人が、圧倒的多数だったというのは非常に興味深い結果。」

「(例えば土砂災害では)避難行動を取った人は5%前後で必ずしも多くないが、その5%の中でみると、県のいうように多様な避難が実現している。これは前向きに評価していいのでは。」

高まる「分散避難」の意識

4年前の西日本豪雨では、災害直後にマスコミが取り上げていた数字の一つに「避難所への避難率」があり、この数字が非常に低いことを問題視するような取り上げ方も少なくありませんでした。一方、2019年の東日本台風では、市街地を流れる大規模な河川の氾濫が相次ぎ、避難所に収容人数を超える避難者が来るなど、避難所の「過密」が問題に。これを受けて、国をはじめ、さまざまなところで「避難所だけが避難ではない」として、親族の家や宿泊施設などの「分散避難」が広く呼び掛けられるようになりました。さらに、最近のコロナ禍による感染症リスクへの不安によって「分散避難」の意識が高まっていることが、今回の調査結果から見て取れると言えそうです。―静岡大学 牛山素行 教授

「避難と言えば、避難所に人を集めることであるというイメージが強いが、やっぱり現実的な気持ちとして、行政の避難場所にあまり行きたくない気持ちを持つ方が、やっぱりかなり多いんだろうなという現実が示された。だから多様な避難のあり方は間違いではない。」

まもなく大雨シーズンへ

中国地方の梅雨入りの平年日は6月6日ごろ。まもなく本格的な大雨の季節に入ります。まずは自分のいる場所にどんなリスクがあるのか、危険な場所にいる場合、どこに避難するのかについて、避難先の災害リスクも含めてハザードマップなどで確認する必要がありそうです。―静岡大学 牛山素行 教授

「避難所というのは本当に他に行き先がない人のためのセーフティーネットとしては必要だが、やっぱり避難所もスペース的にはやはり限界があるわけで、避難所以外で対処できるのであれば、そうではない方法を確保するというのが重要というのは非常に示唆的だと思う。」

「人それぞれの都合に応じて、人それぞれの意向に応じて避難先を考えておくことが重要なんだろうなと思う。」