増え続ける「医療的ケア児」家族の負担 そして “チーム綾香” へ…

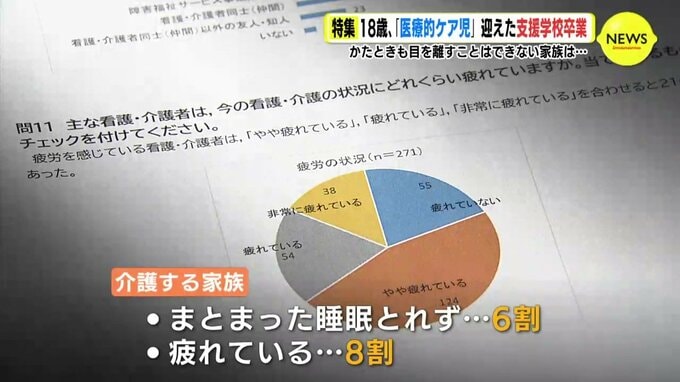

医学の進歩とともに増え続ける「医療的ケア児」。2022年、広島県が初めて実施した調査によると、自宅で暮らす医療的ケア児は、県内におよそ500人。介護をする家族へのアンケートでは、6割がまとまった睡眠がとれておらず、8割が「疲れている」と回答しています。

母 美鈴さん

「病院から退院したあとの医療的ケア、吸引とか吸入とかミルクの流動とか普通は医療従者、医師とか看護師がやることを何の資格もない母親がやるわけですから。やり方は習っては帰るけど、いざ一人でやろうと思ったらどうしていいのとか」

アンケートでは「介護者の負担が大きい」「短期入所などのサービスを増やしてほしい」という意見も多く、支援は追い付いていないのが実態です。

それでも18年になる介護の日々の中では、大きな出会いもありました。

年に何度も入退院を繰り返してきた綾香さん。4年前、在宅医療の医師と出会ってからは一度も入院せず、自宅で乗り越えてきました。入院や通院の負担が減ることは大きなメリットでした。

最近、うれしい変化もありました。

たんの吸引をする介護福祉士 西田和貴さん

「たんはないですね」

綾香さんの担当ヘルパーが、たんの吸引ができるようになったのです。ヘルパーが吸引をするには、広島県の研修を受ける必要があります。

訪問介護セカンドハウス 介護福祉士 西田和貴さん

「近所のスーパーの買い物にも行けないというご家庭がけっこうあるので、本当に一人でも多くの医療的ケアに関わる人が増えないと、普通の生活をするのが本当にしんどいと思うので」

この制度を利用して、家族に代わって吸引ができるようになったおかげで、少しだけ美鈴さんに自分の時間ができました。

支援学校への登校に続き、学校の先生が自宅を訪れる「訪問学級」も最後になります。