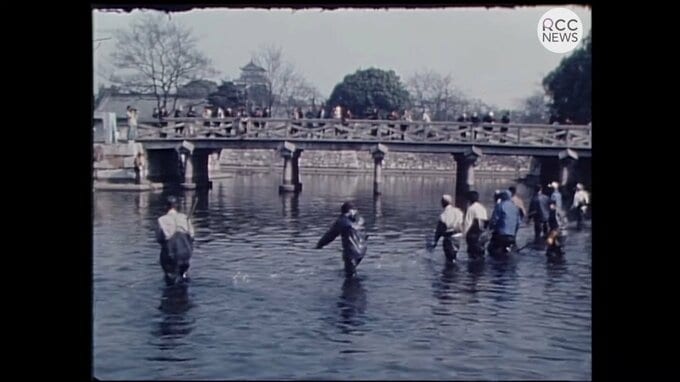

お堀の水、抜いてみた “鯉城”なのにコイが死ぬ 「内堀」で起こる紆余曲折

広島城の歴史を語る際、外せないのが「お堀」です。

明治時代以降、内堀の水は地下からの湧き水と雨水によって保たれていました。しかし戦後堀の水が減り、城の石垣が崩れる恐れが出てきたため、広島市は1969年(昭和44年)、およそ1億円をかけて内堀の底にビニールシートを張る整備工事を行いました。1970年(昭和45年)4月には入水式が行われ、澄んだ水面が甦りました。

しかしその後、水の循環が断たれてしまった内堀の底にはヘドロがたまり、魚が死んでは浮かび、悪臭がするなど大きな影響が出ていました。1977年(昭和52年)9月には、“鯉城”広島城の内堀に、死んだコイやフナがおよそ2万匹も浮き上がる事態に。

市民からの苦情が相次ぐ中、広島市はお堀の大掃除を決行。それは”お堀の水を抜いてみた”あと天日にさらし、悪臭や酸素欠乏の原因となるゴミやヘドロを取り除くという、大がかりなものでした。

しかし、こうした努力を重ねても状況は改善せず、その後も広島市は“巨大な金魚鉢”となってしまった内堀の対応に、頭を悩ませ続けることになります。