広島県の中部や東部で、養殖のカキが7割から9割と大量に死んでいる問題です。県内最大の生産地、県西部でも水揚げが始まっているところがあります。現状を取材しました。

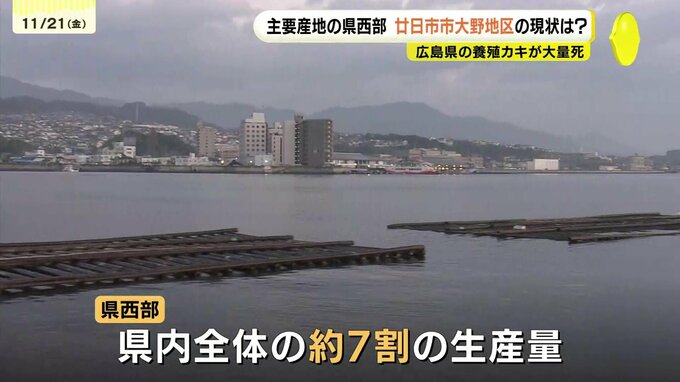

廿日市市の宮島を望む大野地区。江戸時代からのカキ養殖の老舗、島田水産です。県内全体の約7割の生産量を誇る県西部。大野地区では先週から水揚げが始まっています。

現在、水揚げされているのは「3年もの」と呼ばれる、3年育てた身の大きなカキです。ただ、こちらでも最近は例年3割から5割のへい死がみられ、今シーズンは県中部から東部にかけての状況ではないものの、例年以上のへい死がみられるといいます。

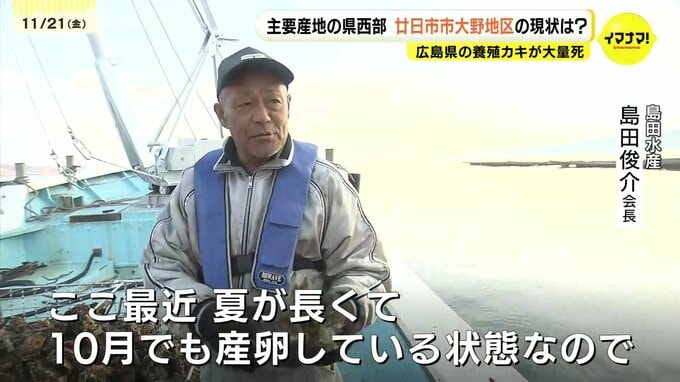

島田水産 島田俊介会長

「今年の状況は、死んでいるのもあるし、中には生きているものもあるが、(へい死は)だいたい7割、8割。よくて7割」

島田さんは、へい死は年々増えているといいます。夏が長くなって水温の高い状態が続くため、カキの産卵期間も長くなり、体力を失ってしまうことが要因の一つでないかとみています。

島田水産 島田俊介会長

「ここ最近、夏が長くて10月でも産卵している状態なので、通常9月で産卵は終わるが、10月でも種が付着する状態なので、体力を使って死んでしまうのかなと思う」

島田水産では今シーズン、カキ小屋や贈答用として提供するカキは、例年の量を確保できているといいます。今後は原因究明を求めるとともに、新たな養殖方法も考えていく必要があると話しています。

島田水産 島田俊介会長

「自然相手なのでどうしようもないところもあるので、それにあわせて養殖していかないと、研究しながらしていかないと。国が原因を調べてくれると思うが、やっているのは自分たちなので」

一方、今シーズンのカキのへい死について、流域圏環境再生センターの山本民次所長は、「海の底にできる貧酸素状態」と「風向き」が原因だと、結論づけています。