東日本大震災の翌日 命を繋いだマンホール

日本トイレ研究所 加藤篤 代表

「発災から3時間で4割の人がトイレに行きたくなったデータがある。間に合うように対応しなければ、トイレパニックを起こす。

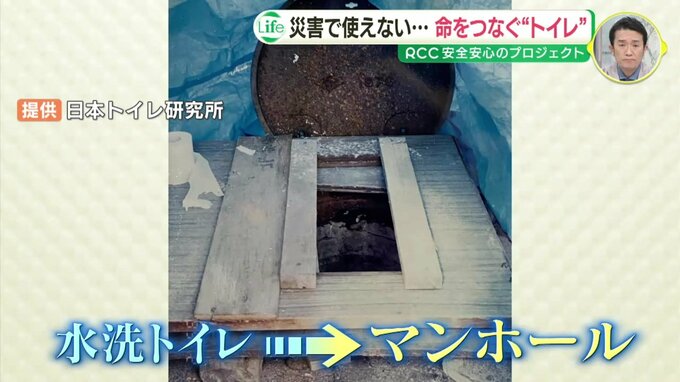

「マンホールのふたを開けて、組み立て式でトイレの部屋を作るので段差ができない。高齢者や車いすの人でも使いやすい」

1995年1月に起きた「阪神淡路大震災」。ライフラインが寸断され、ほとんどの水洗トイレが使えなくなりました。このとき止むを得ず、トイレ代わりにマンホールを使ったのが始まりとされています。

日本トイレ研究所 加藤篤 代表

「マンホールの蓋を開けて、木の板をつけてまたがって排泄をする。事前に整備してトイレにする技術ができないかと考えたことがきっかけ」

そして2011年に起きた「東日本大震災」。

宮城県の東松島市では、発災の翌日に、マンホールトイレが使われました。日本トイレ研究所によると被災地で本格使用されたのは、全国初とのことです。

自主防災組織のメンバーなどが、各自で組み立てたといいます。現在は、地元の祭りや運動会でマンホールトイレを積極的に活用しているそうです。

日本トイレ研究所 加藤篤 代表

「いかに使いこなすかが災害時に役立つ。使い勝手が悪いものは、いざとなってもダメ。把握するためにも、日頃やってみることが重要」