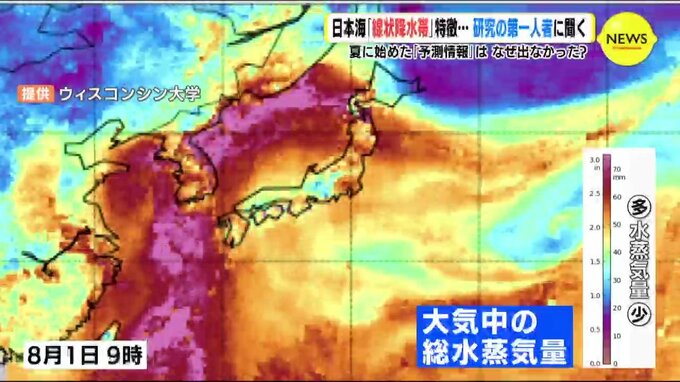

★日本海に大雨の原料となる大量の水蒸気が…

今回の大雨では、大雨の原料となる水蒸気が、高気圧の縁をまわって入っていたところに、さらに元々台風だった熱帯低気圧の水蒸気がもたらされた状況となっていました。

その結果、日本海には大量の水蒸気が流れ込んでいて、日本海に停滞していた前線の南側で線状降水帯が相次いで発生していました。

★この夏始まった「予測情報」は発表されず…

一方で、気象庁がこの夏から始めている線状降水帯の「予測情報」は、今回の大雨では事前に発表されることはありませんでした。

気象庁は予測情報の運用を始める時の説明で、予測情報を発表していなくても線状降水帯が発生する可能性=いわゆる”見逃し”について、「3回に2回程度ある」としていましたが、今回は、その見逃しとなった形です。

★日本海で起こる線状降水帯の予測の難しさ

気象庁気象研究所 台風・災害気象研究部

加藤輝之 部長

「今回のケースでは、気象庁のメソモデルを使わないと前日の予想はできないが、それでは線状の強い降水域は予想されていなかった。解像度が足りない所もある」

加藤博士は、予測が難しい理由について、次のような理由を挙げています。

▼現在の予報の精度がまだ十分でない

▼過去の知見の蓄積が十分でない

▼そもそもなぜ日本海では、海上の同じような場所で積乱雲が次々と発生し、線状に連なるのか、その仕組みがまだよくわかっていない

気象庁気象研究所 台風・災害気象研究部

加藤輝之 部長

「海上で次から次へと発生する。そこに地形もなにもない。どうしてそこで発生するのか、前線があったとしても前線のどこで発生するのか、何が線状降水帯が発生する位置を決めているのかがわからない」「基本的に海上で発生するモノはかなり難しい」

加藤博士は「基本的には北の方ほど流れ込む水蒸気量は減るので大雨にはなりづらいが、地球温暖化に伴って海面水温が高くなってくると、北日本でも他の地域と同じくらい強い雨が降る可能性がどんどん高まっている」と話しています。

(RCCウェザーセンター 気象予報士 岩永 哲)