捜索難航、専門家が注目する2つの点とは

連日、航空機や自衛艦、陸上捜索に300人近くの人員を動員するも、一向に事態が進展しない現状について、海にかかわる事故の原因究明や捜索に詳しい神戸大学海洋政策科学部の若林伸和教授は2つの点に注目しています。

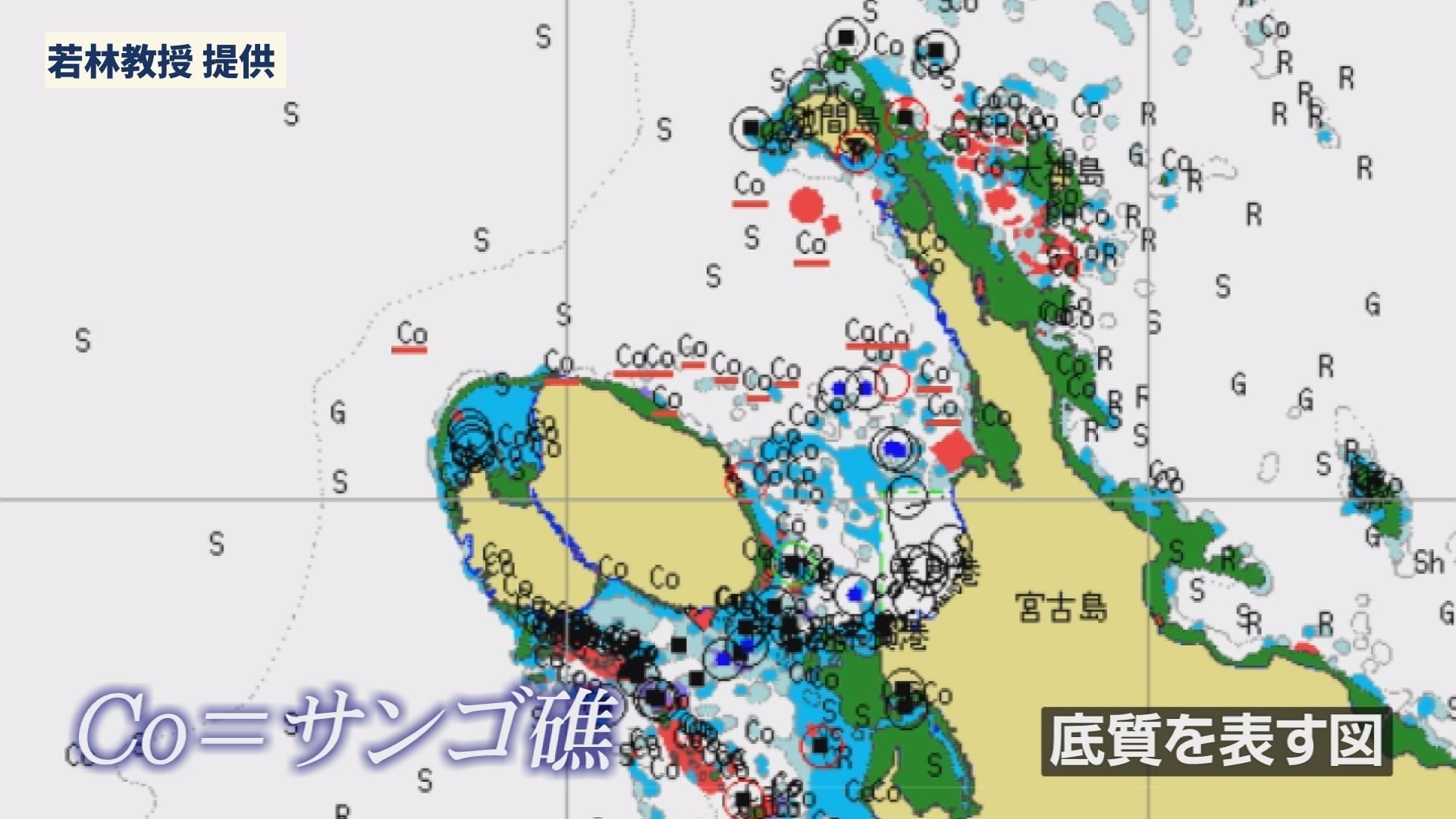

神戸大学 若林伸和教授「今回なかなか見つけるのが難しいのは、おそらく海底がサンゴ礁や岩などで、体がなかなかではなくって、地形が複雑であることですからその上にあるものを見つけるのは難しい」

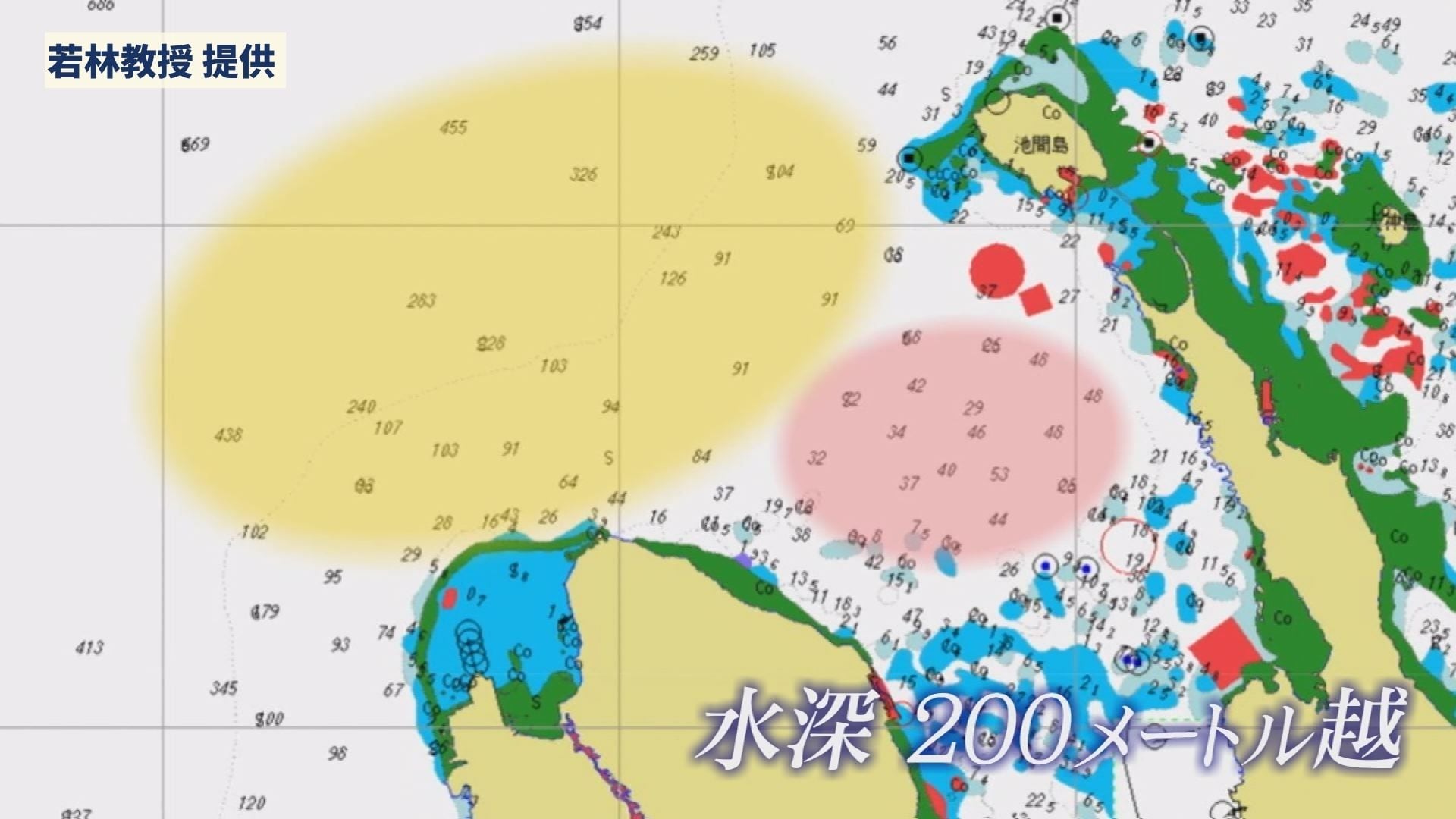

これは、捜索区域周辺の海図です。Coと示されている部分がサンゴ礁捜索区域の至る所に、サンゴ礁が広がっているのが分かります。また、それぞれの地点の水深はー50メートル以下の水深の地点がある一方、少し北西に行くと、200メートル以上と水深が一気に深くなっていることが分かります。

これは、捜索区域周辺の海図です。Coと示されている部分がサンゴ礁捜索区域の至る所に、サンゴ礁が広がっているのが分かります。また、それぞれの地点の水深はー50メートル以下の水深の地点がある一方、少し北西に行くと、200メートル以上と水深が一気に深くなっていることが分かります。

こうした複雑な地形が捜索に影響していると指摘する一方、機体の状況も捜索の進捗に関わる大きな要因になるとしています。

神戸大学 若林伸和教授「船の場合はよっぽど大きな衝突とかをしない限り、船体の形が残ったままで、海底まで落ちていくっていうことが一般的なんですけども、航空機事故の場合は、空中でどういう状態で海に入っていくかというところが、あの場合によって変わりますので、空中で分解してしまって、破片がいっぱい散らばってしまっているっていうような場合には、なかなか船と違って見つけることは難しくなってくる」

自衛隊は捜索範囲を広げながら、機体が海底に沈んでいる可能性もあるとみて、音波探知機を備えた海上自衛隊の掃海艇や潜水艦救難艇をだし捜索を続けています。