「門前払いはいかがなものか」専門家も県の対応に疑問

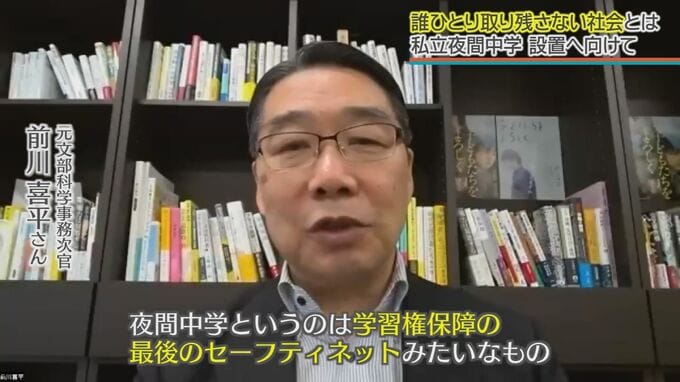

各地の夜間中学でボランティア講師を務める元文部科学省事務次官の前川喜平さん。この設置基準は規制緩和の流れで作られたもので、柔軟に運用することができると話します。

元文部科学事務次官・前川喜平さん

「そもそも規制改革という観点、つまり私立学校の参入をしやすくしようと、そういう考え方の下で作ったものなんですね。だから非常に弾力的にできているわけです。夜間中学というのは、学習権の保障の最後のセーフティネットみたいなものですから。学習権を保障する、人権保障の観点に立たなきゃいけないんですけどね。それを杓子定規に、これまでの基準を当てはめて門前払いするというのはいかがなものか」

その上で、珊瑚舎スコーレの取り組みは、現在全国で進められている公立夜間中学設置の動きに一つのモデルを提供できると期待しています。

前川さん「経験のない自治体が(夜間中学を)作った場合に、必ずしもうまくいかないケースがあるんですね。作ってはみたものの、昼間の中学校に準じたような教育活動とか運営とかしてしまって、結局その夜間中学を必要としている人たちのニーズに応えられない。珊瑚舎スコーレとしての夜間中学の実績を長く積んできた方々が夜間中学校を作るというのは非常に意味があるし、全国の一つのモデルになり得ると思うんですよ」

文部科学省は、各都道府県に少なくとも一校の公立夜間中学設置を求めていますが、沖縄では、事実上棚上げにされた状態が続いてきました。

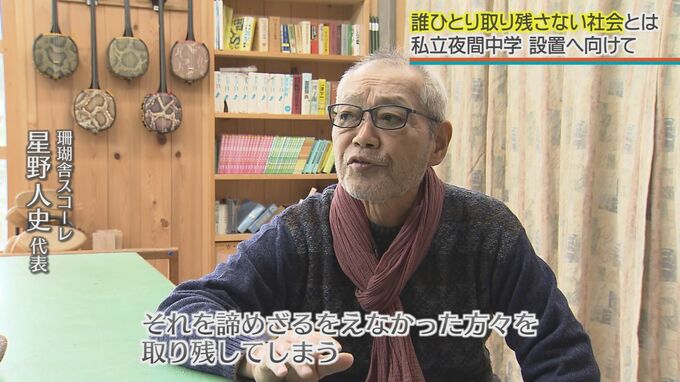

星野代表「このままではみんな取り残しちゃう。学習権の保障を受けていない、あるいはそれをあきらめざるをえなかった方々を取り残しちゃう。本当にしっかりものを見て、人間を見て決めて欲しい。場を見て、その場に集う人たちを見て。そこがやっぱり原点だと思う」

城間さん「漢字書くのは難しいがひらがなは少し覚えてきた。先生も『うまくなってきてるよ』と。(ページを)めくったら楽しいよ」

ことし4月の開設を目指す、夜間中学設置の取り組み。誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて、県の姿勢が問われています。