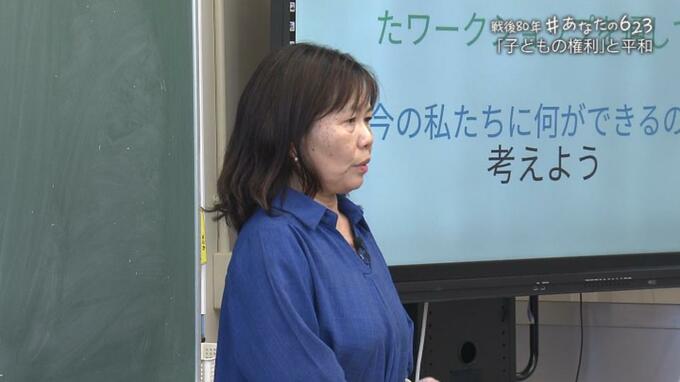

戦争体験者や、その意思を継ぐ人の思いをシリーズでつなぐ「あなたの623」。今回は主体的な平和教育を行う、中学校の授業風景を見つめました。

沖縄市の安慶田中学校。一見、戦争とは関係のない話題からこの日の平和学習が始まりました。

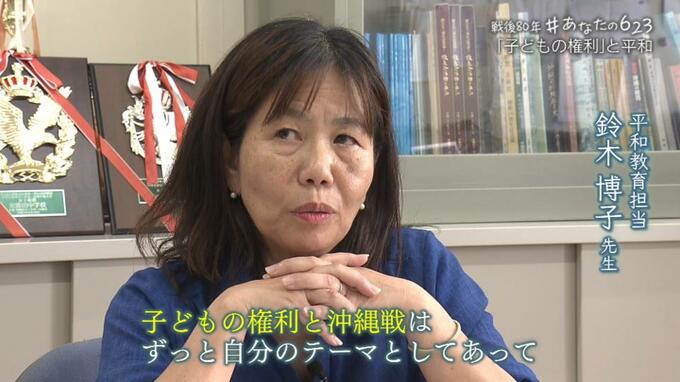

▼鈴木博子先生(平和教育担当)

「『私にとって大切な願いは?』書いてもらいたい。こうなったら嬉しいな、こうあってほしいなと思うことをお互いで話してね」

授業の序盤、生徒たちは奪われたくない日常・自由について話し合い、付箋紙に書きだしました。

▼生徒たち

「1日1食は嫌だし、スマホ禁止も嫌」

「睡眠時間が削られたら嫌だ。1日7時間は最低でも寝たい」

授業のテーマは「子どもの権利」。生きる、命を守られる、教育が受けられる、自由に意見が言えるなど、どれも当たり前のことばかりです。

戦争が起きたら、それらの権利はどうなってしまうのか、書物や証言から歴史を学ぶ前に、まず自分たちが大切にしたいことを見つめる、新しいアプローチです。

▼鈴木博子先生(平和教育担当)

「『子どもの権利と沖縄戦』は、ずっと自分のテーマとしてあって、子どもの目線で見た沖縄戦を引き寄せて考えられる。だからちょっと場面設定をして、当時の子どもだったらどうなの?“もしも”を取り入れました」

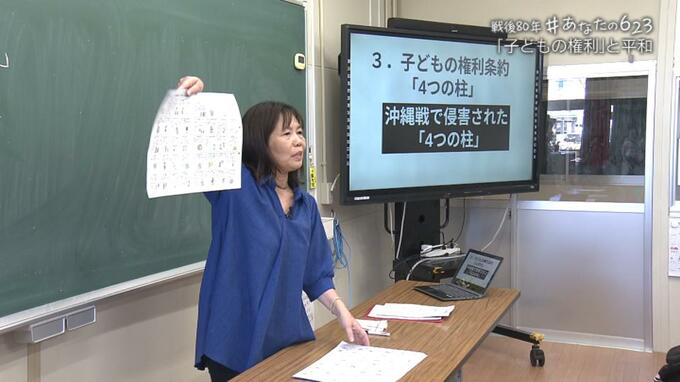

自分が大切にしたい権利、戦争で侵害されていた権利。生徒たちは先生の解説を聞きながら、結び付けていきます。

▼鈴木博子先生(平和教育担当)

「育つ権利(教育、休息、遊ぶなど)の侵害ということで、権利が奪われてしまう。同じ年齢の子たちがどういうことをしていたのか、知る必要があるかなと思います」