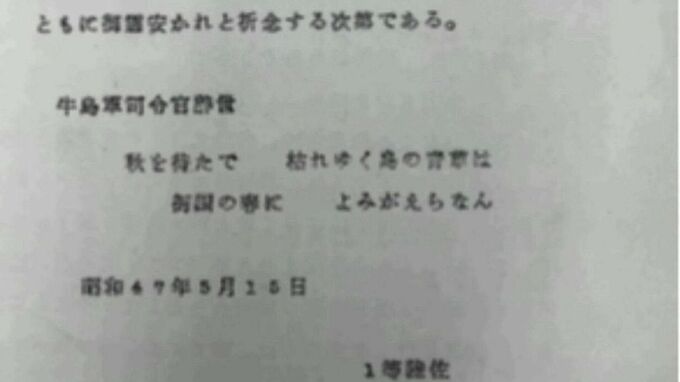

では、「辞世の句」をひとつの「短歌」として捉えると何が見えてくるのか―。おきなわ文学賞「短歌部門」の選考委員などを務めた名桜大学の屋良健一郎教授はー。

▼名桜大学 国際学部国際文化学科 屋良健一郎 教授

「本来最初の音は五音になるが、六音で字余りになっていることで、歌に重み、ゆったりした感じが出る。その後に、『枯れゆく』の『く』、『青草』の『く』、『御国』の『く』といった『く』の音でリズムを作りつつ、『青草』、『春』、『よみがえらなむ』、こういったあたりの言葉の柔らかさもあって、全体的に調べがいい歌になっている。歌として調べ・響きもいい。この歌は沖縄戦のまさに最中に詠まれて戦場から発信されたという歌で、非常に貴重だと思うわけです。回想で詠まれた沖縄戦の歌とはまた違ったこの歌ならではの力や意味がある」

一方、その「解釈」については、「歌の背景や詠み手によって様々」だとしたうえで、次のように指摘します。

▼名桜大学 国際学部国際文化学科 屋良健一郎 教授

「政治的な場面や立場の方が発信するとなると、歌を作っている人たちが語り合うのとは違った“重み”がどうしても出てしまう。解釈というのは何でもありというわけでなくて、やっぱりどの解釈がより妥当なのかとか、より多くの人に賛同を得られるのか、説得力を持って受け入れられるのかというところがありますので、根拠を持って議論することが必要」

大臣発言に端を発した「辞世の句」をめぐる問題。最後に北上田准教授は、沖縄戦を問い直す契機だと指摘します。

▼琉球大学 教育学部社会科教育専修 北上田源 准教授

「私たちがこの(戦後)80年の節目を機に、沖縄戦とは一体何だったのか、それを明らかにしてきた沖縄戦研究者の取り組みや、それを支えてきた沖縄戦体験者の思いをしっかりと振り返るそのきっかけにする必要がある」