国際法によって核兵器をなくしていくのは無理がある

5年に一度開かれ、核保有国や核の傘の国も参加し、核軍縮や不拡散について議論するNPT=核拡散防止条約再検討会議。

2026年の開催に向けた2回目の準備委員会が、8月2日までスイス・ジュネーブで開かれ、樋川教授も渡航した。

樋川 和子 教授:「完全に分断が進んでいた。核兵器国の中でも【中・露】対【英・米・仏】と割れているし、非核兵器国の中でも【核の傘の下にある国】対【そうでない国】。NPTはそうした実態を見ることができる場。NPTの会議がなければ、これほどまとまって各国の立場を知ることができる機会はない」

このように、樋川教授は、NPTの意義について、それぞれの国の言い分や、どんなところに引っかかっているのか、何を重視しているのか、など「各国の実態を把握できる」点を挙げる。

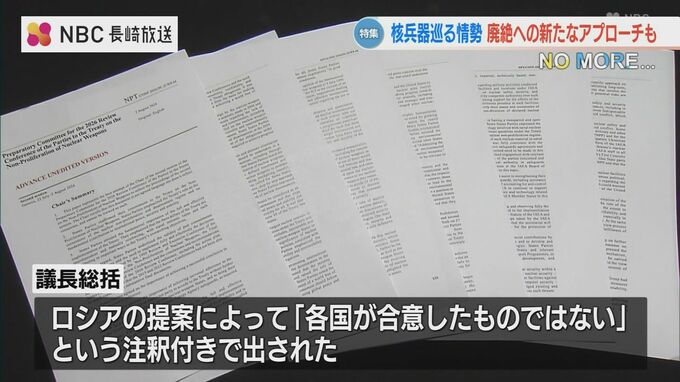

今回、議論の概要をまとめた「議長総括」が、ロシアの提案によって「各国が合意したものではない」という注釈付きで出された。

ロシアなどの反対で議長総括すら出せない異例の事態となった前回(2023年の第1回準備委員会)と比べ評価する声もあったが、樋川教授はそのようには捉えていない。

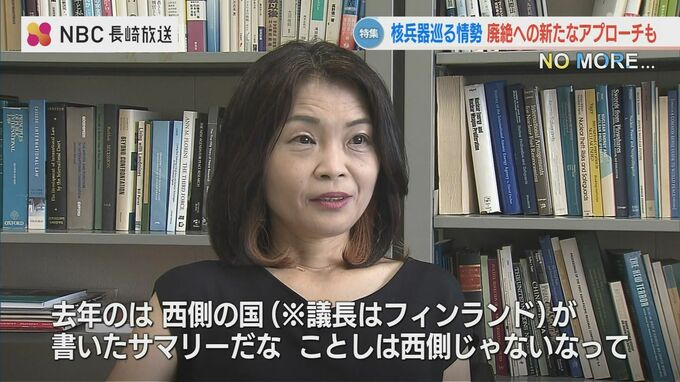

樋川 和子 教授:「ロシアが歩み寄ったという風に考える人たちもいるが、今回、議長はロシアが属する東側グループのカザフスタンだった。前回(2023年)の議長総括と今回(2024年)の議長総括を比べてみると、明らかに、前回は西側の国(議長:フィンランド)が書いた総括。今回は西側じゃない国が書いたとわかるものだった。そのため、ロシアがそれほど厳しい姿勢を示さなかっただけ」

こうした背景などから、樋川教授は、NPTにおいて成果文書の有無に囚われるべきではないと考えている。

樋川 和子 教授:「採択されたかされないかは、あまり重要じゃないと思う。それで世の中変わるわけではない。実際に過去もそうだった」

過去30年あまりのNPT再検討会議での合意文書の採択状況を見ると、採択されたのは3回(不採択は3回)。例えば、2000年の採択後に、イランによる秘密裏の核活動発覚や、北朝鮮の核保有宣言などがあった他、2010年の採択後に北朝鮮の核実験などの事態が起きていて、合意文書が有効だったとは言い難い。

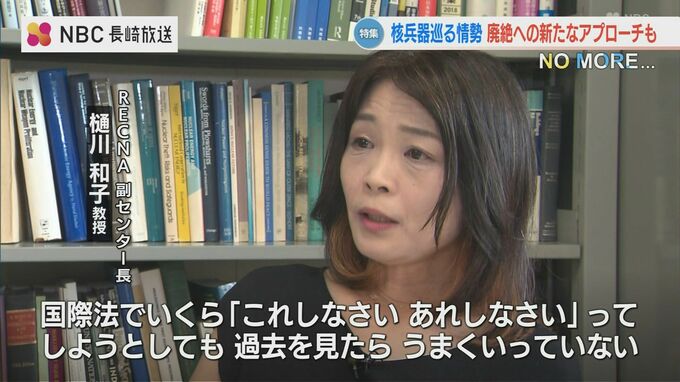

また、核をめぐる他の多国間条約を見ても、あらゆる空間で核実験による爆発などを禁止するCTBT(包括的核実験禁止条約)は、国連採択から28年経っても発効の目処が立っていない。

核兵器の材料となる核分裂性物質の生産を禁じるFMCT(核兵器用核分裂性物質生産禁止条約)に至っては、提案から30年以上経つが、交渉すら始まっていない。

樋川 和子 教授:「国際法でいくら、これしなさい、あれしなさい、としようとしても、過去を見たら、うまくいっていない。国際法でどうにかしようという発想には無理があるんだと思う」