全ての問題の根源は1つ 分野を超えて核問題を考える

「核兵器のない世界」の実現に向け、7月、RECNAが発行した政策提言書。

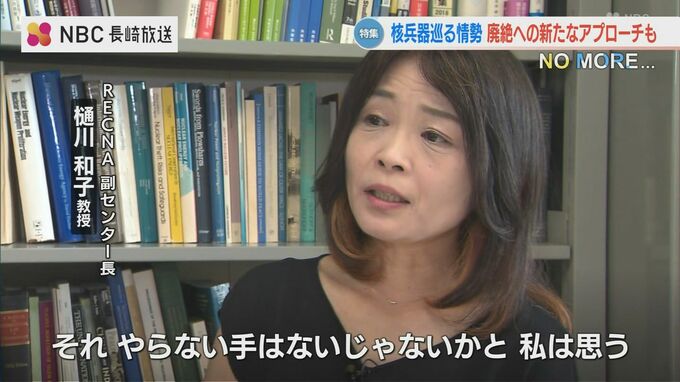

「核兵器のない世界に転換するために何を考える必要があるか」というテーマの中で、樋川教授は、分野を超えて全体論的に考える必要性を唱えている。

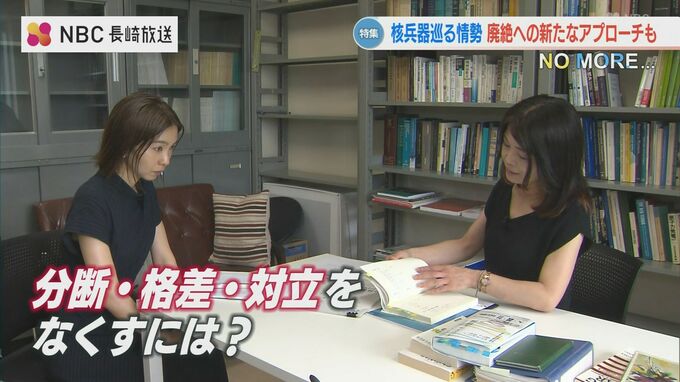

樋川 和子 教授:「軍縮の専門家だけで議論していても答えは出ないんじゃないか。環境問題とか人権問題とか、色々な分野の人たちみんなで核兵器の問題を考えていきましょう。これ全部関連している。問題の本質は多分一つ。『分断・格差・対立』」

●核兵器が必要と考えるのは、「対立」しているから。

●人権問題は「分断」そのもの。

●環境問題は、行き過ぎた発展などの「格差」が引き起こしていると言える。

分断・格差・対立をなくすには?

では、その「分断・格差・対立」をなくすには、どうすればよいのか?

樋川教授は、その答えを、オーストリア人のクリスティアン・フェルバーが提唱する『公共善エコノミー』の中に見出したという。

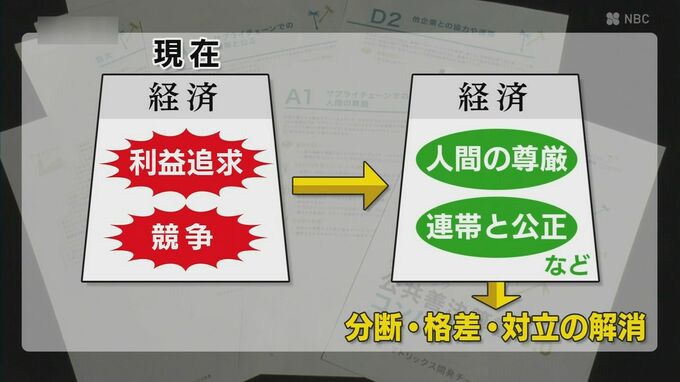

『公共善エコノミー』は、「利益追求」や「競争原理」の上に立つ現在の「経済システム」を、「人間の尊厳」や「連帯・公正」など、人間が共同生活をする中で本来大切にされるべき価値に基づいたものに転換し、「分断・格差・対立」を解消するというもの。

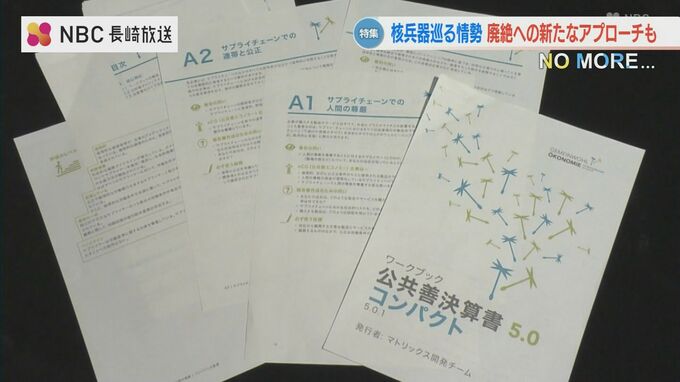

壮大ではあるが、人々の価値観を変えていくための実践的なツールも提案されている。

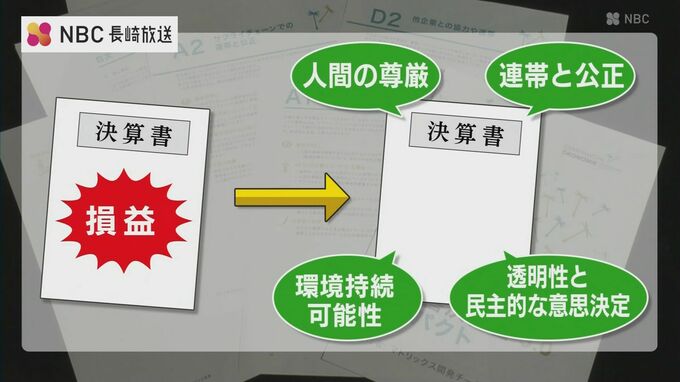

それが、企業や団体などを対象とした新たな価値観に基づく決算書だ。

「損益」などを示す従来の決算書ではなく、「人間の尊厳」や「連帯・公正」など4つの価値をもとにした決算書で、それを作成する過程で人々の価値観を変えていくという。

実際、ヨーロッパを中心に、世界33か国1097の企業・団体、44の地方自治体で導入されるなど拡がりを見せている。

樋川教授は、この考えをNPT準備委員会のサイドイベントでも紹介した。

樋川 和子 教授:「これが唯一の回答とは思っていない。でも、可能性を秘めている。それをやらない手はないじゃないかと私は思う」

核兵器を必要としない世界につながりうる新たなアプローチに光は当たるのか?

9月末には、アメリカ・ニューヨークの国連本部で「国連未来サミット」が初めて開かれる。

SDGs(2030年までに達成すべき持続可能な開発目標)の次のグローバル・アジェンダ(世界的に取り組むべき課題)について議論するもので、重要テーマに「国際平和と安全」が掲げられており、当然、核兵器の問題も含まれている。

また、GDP(国内総生産)ではなく、ウェルビーイングを重視した経済システムの構築についての議論も始まる。

これらが分野の垣根を越えて議論され、国際社会の目が、核兵器廃絶につながりうる新たなアプローチに向くことを期待しつつ、サミットの行方に注目したい。