行政や経済団体に賃上げなどを求める連合宮崎の春闘キャラバンが23日から始まりました。

去年は、30年ぶりの高水準となった賃上げ率。今年の春闘のポイントを専門家に聞きました。

春闘を前に、毎年、連合宮崎が実施している春闘キャラバン。

23日は、連合宮崎の吉岡英明会長が宮崎労働局に要請書を手渡しました。

要請書には、賃金の引き上げや雇用の創出強化など6つの項目が盛り込まれています。

(連合宮崎 吉岡英明会長)

「賃金引き上げを行っても物価の波がそれを上回っているということで、暮らが厳しい状況は変わっていない。社会を変える大きな転換時期だという強い決意のもとに春闘に取り組んでいる」

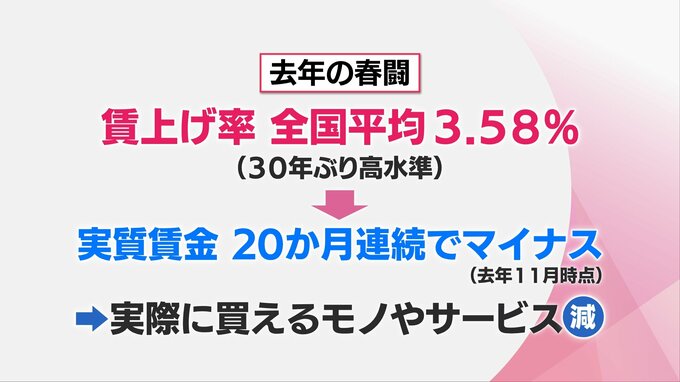

連合によりますと、去年の春闘では賃上げ率が全国平均で3.58%と30年ぶりの高水準になりました。

しかし、物価高騰により、実質賃金は20か月連続でマイナスとなっています。

こうした中、今年の春闘について専門家は「地方企業が大きな賃上げに踏み切るのは難しい状況」と分析しています。

(宮崎大学地域資源創成学部 杉山智行教授)

「物価高と去年ぐらいからずっと言われているが、価格転嫁ができるのか、できないのかという議論がずっと続いている。そういう中では、『わが社は本当に物価高に対応できるのだろうか、消費者がそれについてきてくれるのだろうか』と思っていると、なかなか(賃金を)上げきらない。地方においては、どこの地方もそうだが、中小企業が中心になる。その中でいくと、簡単に賃金が上げられないという事情があると思う」

(スタジオ)

連合によりますと、去年の春闘では賃上げ率が、全国平均で3.58%と30年ぶりの高水準になりました。

労働者の賃金が上がったということですが、一方で物価高騰により「実質賃金」はマイナスが続いており、実際に買えるモノやサービスは減るということを意味しています。

賃金が増えても、それ以上にモノの値段が上がっているという中で、企業としては「賃上げ」をするには、モノやサービスへの「価格転嫁」をしなければいけませんが、宮崎大学の杉山教授によりますと、「中小企業が多い県内では大きな賃上げに踏み切るのは難しい」としています。

企業体力がない中小企業では、ダイナミックな価格転嫁がしにくいというのが要因のひとつです。

一方で、大手企業が賃上げを進めている中、賃金を上げなければ人材の雇用確保ができないため、県内企業は難しい選択を迫られているということです。

全国的には賃上げの機運が高まっていますが、中小企業の多い地方では簡単に賃上げが進むわけではない状況です。

今年の春闘で県内での賃上げがどこまで進むのか、注目したいと思います。