元日、能登半島地震が発生し、被災地では今も救助活動などが続いています。

地震の教訓をもとに宮崎県内での必要な備えについて考えます。

(全3回の1回目)

能登半島地震の被害に専門家は

2024年元日午後4時10分に発生した能登半島地震。

最大震度7の揺れを観測し、石川県では、建物の倒壊などが多数発生。

また、能登地方に、東日本大震災以来となる大津波警報が発表され、海沿いの地域を津波が襲いました。

9日午後2時現在、石川県内では、死者が202人、安否不明者102人にのぼっています。

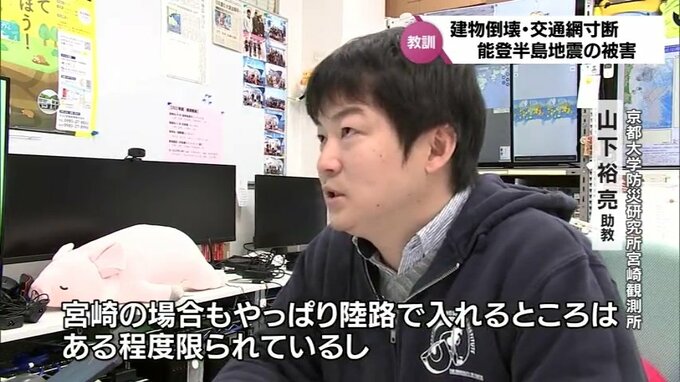

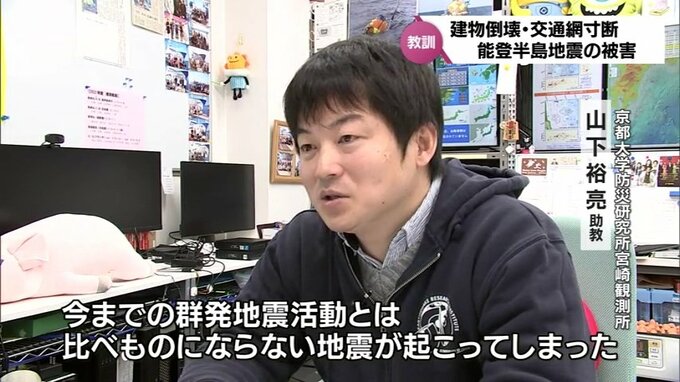

今回の地震について、京都大学防災研究所宮崎観測所の山下裕亮助教は・・・

(京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教)

「今までの群発地震活動とは比べ物にならない地震が起こってしまった。強い揺れがずっと出続けるっていう状態が続いて、それによって一瞬だけ『ガタっ』と揺れるだけだったら耐えられたものも、長く揺らされると耐えられなくなる。これだけ大きい地震になったので、この能登半島全体でとにかくすごい被害になった」

1月9日時点で石川県内では、能登半島特有の地形や交通網の寸断によって、被害の全容把握が困難なほか、必要な捜索・支援が行き届いていない状況が続いています。

(京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教)

「能登半島の場合は、入口が半島の付け根からしか陸路は入れないので、特に今回、苦労はしてますけれども、宮崎の場合もやっぱり陸路で入れるところはある程度限られていますし、宮崎空港もあれだけ沿岸部にありますから、使えないことは往々にしてあると思います」