「勝手橋」という言葉をご存知でしょうか。

つくった人や管理している人が誰なのか分からない橋のことを、いわゆる「勝手橋」と言います。

きちんと管理されていないと、利用者にとっては安全性が心配になります。

この勝手橋、全国でおよそ1万か所確認されていて、宮崎県内にも700か所余りあります。「勝手橋」のリスクと実態を調査しました。

誰が設置したかは分からない

宮崎市大塚町の閑静な住宅街…そこに架かる1本の橋。

(渕 雅顕記者)

「宮崎市にあるこの橋も、実は管理者が分からないいわゆる『勝手橋』なんです」

管理者が分からないいわゆる「勝手橋」。

長さおよそ5メートル、幅およそ1メートルのコンクリート製の橋だ。

実際、利用する人はいるのだろうか?取材を続けていると…

1人、また1人と橋を渡っていく…

住民に話を聞いてみると…

(付近住民)

「この橋ばかり。買い物に。便利なんですよ、ここの橋は」

「自転車で通ったりする人はたまにはいる」

この橋、地域住民には便利な存在になっているようだ。

では、いつ、だれが設置したのか?

取材班は、橋の目の前にあるアパートのオーナーに話を聞くことができた。

(橋の目の前にあるアパートのオーナーの男性)

「ここは(昔)水田があった。このアパートが昭和62年にできているので、アパートができる前からあったと思います。」

この男性らによると、橋が建設されたのは、40年ほど前。

ただ、誰が設置したかは分からないという。

誰も安全性を保証していない

行政の許可を得ずに架けられたものも多い勝手橋。その数は、県内では713か所にのぼるという。

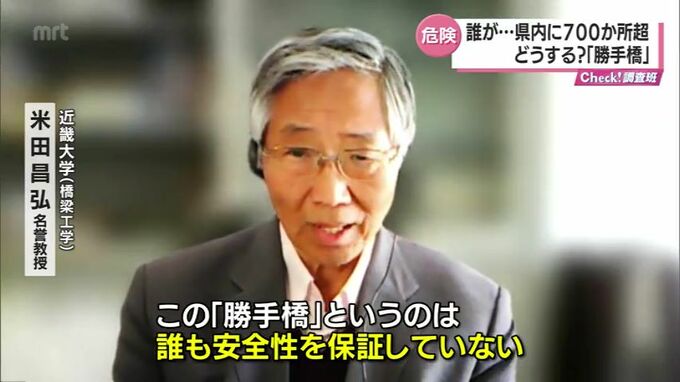

「勝手橋」の問題点について専門家は、次のように指摘する。

(近畿大学・橋梁工学専門 米田昌弘名誉教授)

「この勝手橋というのは誰も安全性を保証していない。もし事故があった場合、誰が責任取るんですかという。実は勝手橋の一番の問題はそこですね」

メンテナンスなどが行われず、事故の危険性もある勝手橋。

さらに、場所によっては、大雨の際、被害につながるおそれもある。

実際、今年8月の台風では、静岡県内の「勝手橋」に流木などがたまって水をせき止め、被害を拡大させたという。