暑い日が続くと気をつけたいのが食中毒です。

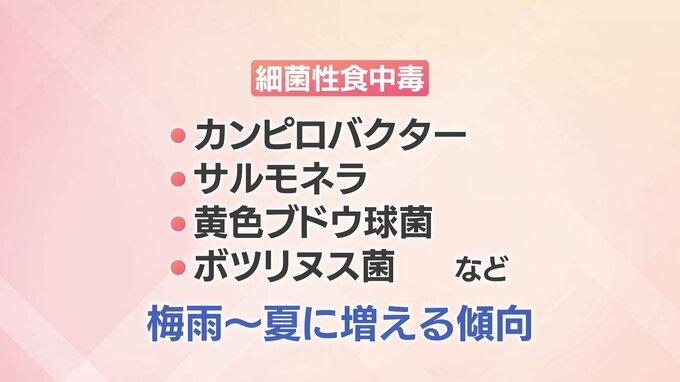

食中毒は年間を通して発生するものですが、カンピロバクター、サルモネラなどの細菌性食中毒については、梅雨の時期から夏場に増える傾向があります。

宮崎県の担当者にどのような点に注意すればよいのか聞きました。

県衛生管理課、矢野達也さんは、食中毒を予防するために3つのポイントを挙げます。

(宮崎県衛生管理課 矢野達也さん)

「これからの暑い季節、家庭での細菌性食中毒を予防するためには、細菌を食べ物につけない。食べ物に付着した菌を増やさない。食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける。『食中毒(予防)の3原則』と呼ばれているが、これを遵守することが大事になってきます」

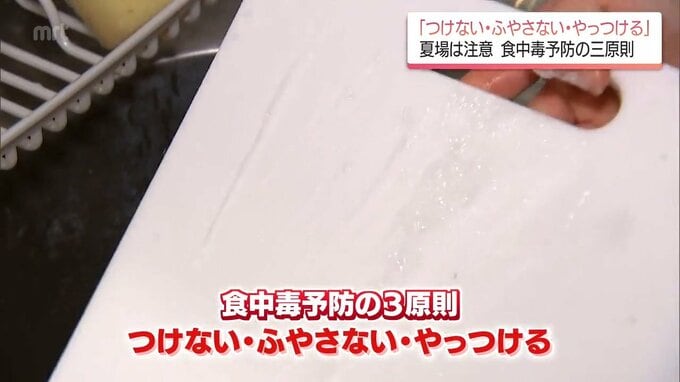

食中毒予防の3原則、『つけない』『ふやさない』『やっつける』。

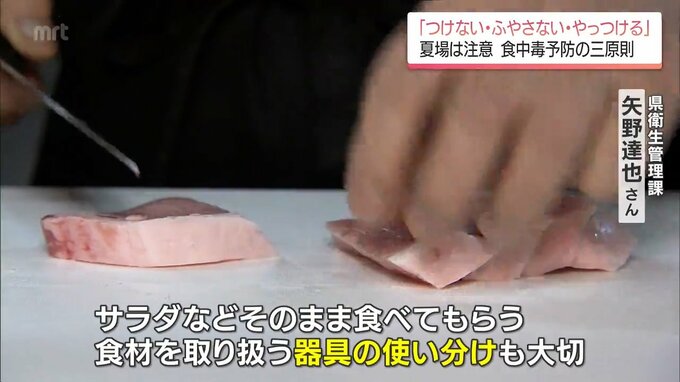

まずは、その1『つけない』については。

(宮崎県衛生管理課 矢野達也さん)

「手洗いを徹底することが重要。また、生肉を取り扱う器具と、サラダなどそのまま食べてもらう食材を取り扱う器具の使い分けも大切になってくる」

また、細菌を『ふやさない』ために、調理後はなるべく早く食べることも大切です。

(宮崎県衛生管理課 矢野達也さん)

「10℃から60℃の温度帯は『危険温度帯』と呼ばれているので、その温度帯の中に長時間放置すると食中毒のリスクが高まる。作ったらすぐ食べる、こういったことが重要になってくる」

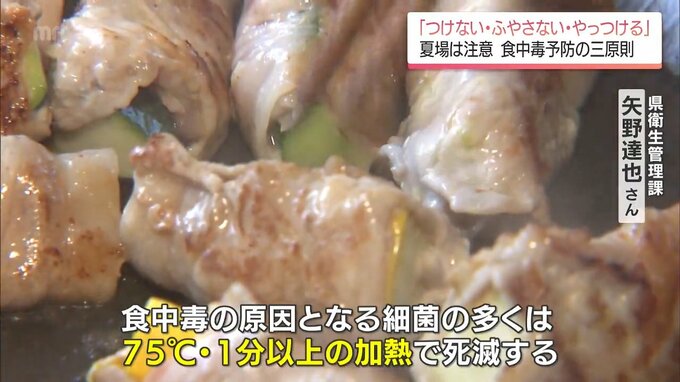

そして、細菌を『やっつける』ためには。

(宮崎県衛生管理課 矢野達也さん)

「食中毒の原因となる細菌の多くは75.1℃以上の加熱で死滅する。ですので、中心部までしっかり加熱することで細菌性の食中毒のリスクを低減することができる」

【参考】

食中毒予防の3原則を教えてもらいましたが、お弁当のおかずで食中毒に気を付けたいおかずです。

(1)ゆでたまご

・卵をゆでることで熱を通すが、半熟になっていると中で細菌が増殖し、食中毒の原因になるおそれも

・卵黄と卵白が固まるまでしっかり加熱を

(2)ハンバーグ

・細菌がつくのは肉の表面だが、ハンバーグはひき肉をこねて作るので、中に細菌が入り込むおそれも

・しっかり中まで火を通して焼くことが大事

暑さが続きますから、しっかり食中毒対策をしていきましょう。