「沖合の津波観測に関する情報」に注目を

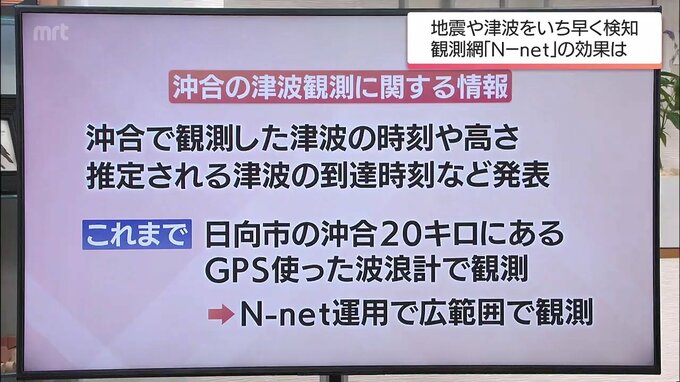

山下准教授が特に注目してほしいと話すのが「沖合の津波観測に関する情報」です。この情報は、沖合で観測した津波の時刻や高さのほか、沿岸への津波の到達時刻などを発表するものです。

宮崎県内ではこれまで、日向市の沖合20キロにあるGPSを使った波浪計で観測していましたが、「N-net」の運用開始により、より広い範囲で観測できるようになりました。

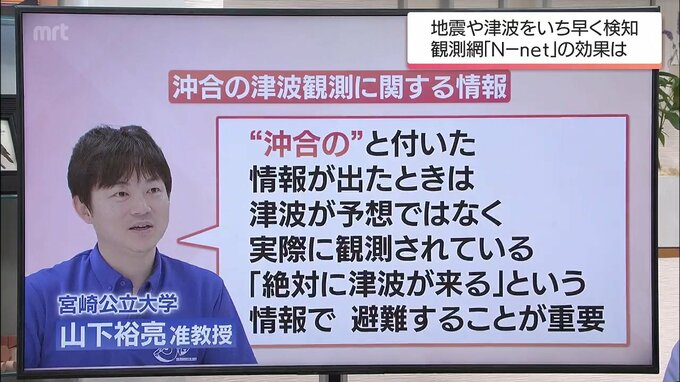

山下准教授は「『沖合の』と付いたこの情報が出たときには、津波が予想ではなく実際に観測されている。絶対に津波が来ますよという情報で避難することが重要」と強調しています。

早期避難で命を守る

政府が3月に公表した南海トラフ地震の被害想定では、死者数は全国で最大約30万人に及ぶとされています。しかし、津波からの早期避難によって、この数を大きく減らせる可能性があります。

災害時にどのような情報が発表され、それがどのような意味を持つのかを理解しておくことは、私たち一人ひとりの命を守るために非常に重要です。

「N-net」の整備完了を機に、改めて防災情報の意味を理解し、避難行動につなげる準備をしておきましょう。