教職員の不祥事に対する対策を呼びかけました。

生徒に対してわいせつな行為をしたなどとして宮崎県教育委員会が、昨年度、教職員3人を懲戒免職処分にしたことを受け、臨時の校長会が開かれました。

20日の臨時校長会では、まず、吉玉拓県教育次長が、昨年度、発生した3件の事案について説明し、各学校の教職員に対する指導の徹底を強く呼びかけました。

(宮崎県教育委員会 吉玉 拓 教育次長)

「3件ともSNSを利用したメッセージを個別にやりとりする極めて閉鎖的な空間において、双方の秘密などを共有する中で急速に接近するに至ったことも特徴。改めて本日の研修会の内容を生かしてください」

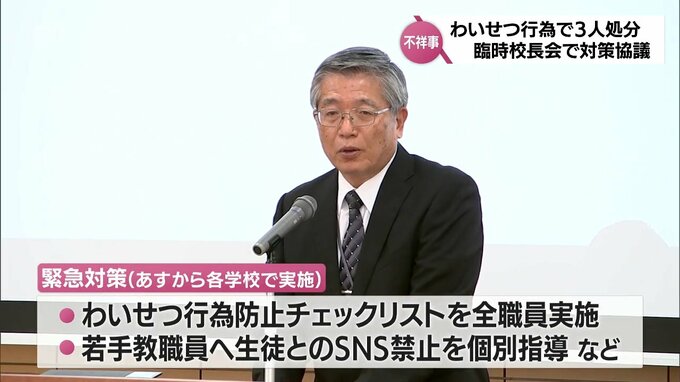

このあと、21日から各学校で実施する緊急対策について説明が行われ、わいせつ行為防止のためのチェックリストをすべての職員を対象に実施することや、若手教職員へ生徒とのSNS禁止の個別指導を行うことなどが示されました。

(宮崎工業高校 中別府勇治校長)

「校長のほうで一人一人特に若い教職員を中心に、(生徒と)SNSをやっていないかしっかり確認していく。そこまで踏み込んで禁止を訴えて、指導していきたい」

県教育委員会は、この後、県内の公立小・中学校の臨時の校長会もオンラインで実施したということです。

【参考】

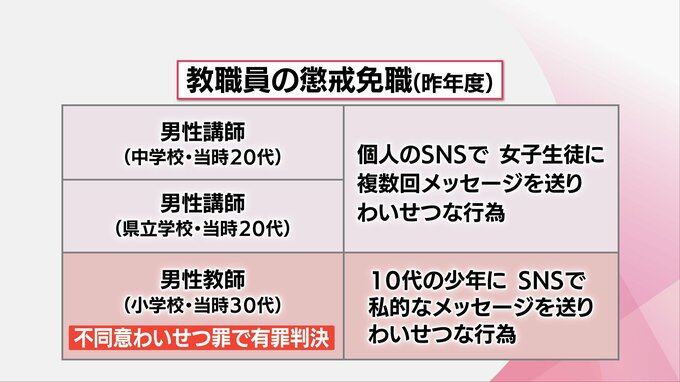

昨年度、宮崎県内で発生した教職員のわいせつ行為による懲戒免職の内容をまとめました。

昨年度、県内の公立学校で、懲戒免職となったのは、当時20代から30代の男性教員3人です。

このうち、20代の男性講師2人は、女子生徒に個人のSNSで複数回メッセージを送りわいせつな行為をしたということです。

また、30代の男性教諭は10代の少年に個人のSNSで複数回メッセージを送り、わいせつな行為をしたなどとして不同意わいせつの罪で有罪判決を受けています。

今は共働き世帯も多く、子どもとの連絡手段としてスマホを持たせている家庭も多いかと思いますが、いずれの事案もSNSが被害につながっているんですね。

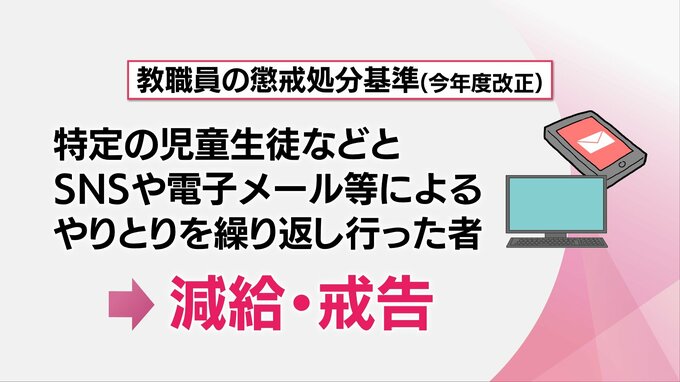

県教育委員会は、今年度から特定の児童や生徒とSNSでやりとりする行為を減給や戒告の対象としています。

県教育委員会では、児童生徒に対する教職員のわいせつ行為の根絶に向けて、組織をあげて取り組んでいくことにしています。