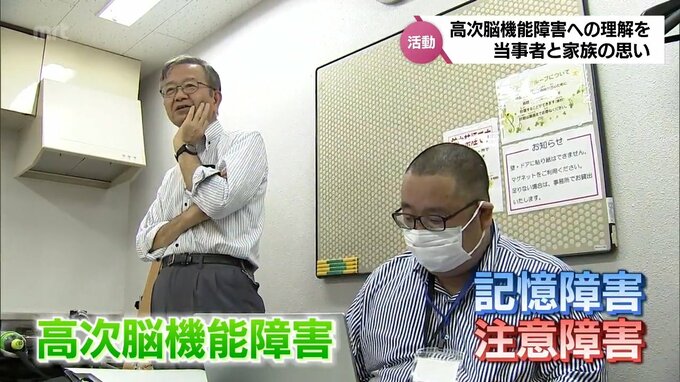

「高次脳機能障害」とは、病気や事故で脳に損傷を負い、記憶障害や注意障害などの症状が出るものです。

宮崎県が昨年度行った実態調査によりますと、県内で「高次脳機能障害」と診断された人や疑いのある人は、少なくとも7000人余りに上ると推計されています。

県内でも多く診断されている「高次脳機能障害」ですが、外見では分かりづらいために「見えない障害」とも言われ、当事者たちを悩ませています。

障害について知ってもらおうと活動する関係者を取材しました。

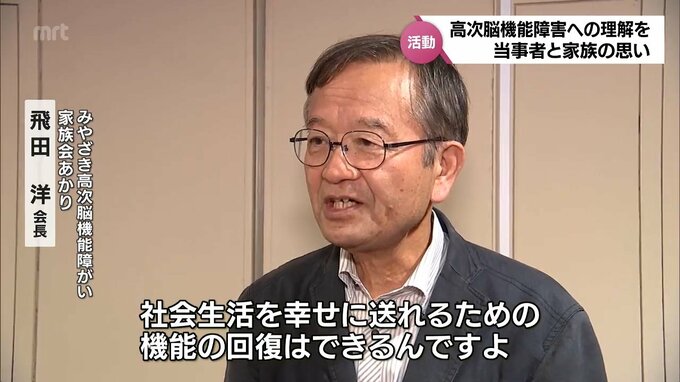

支援があれば、社会生活を幸せに送れるための機能の回復はできる

(みやざき高次脳機能障がい家族会あかり 飛田 洋 会長)

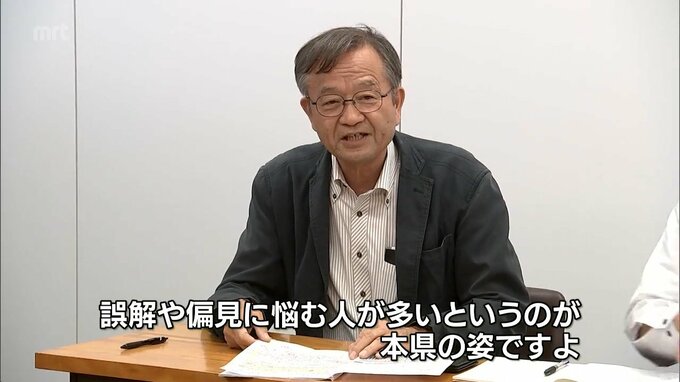

「誤解や偏見に悩む人が多いというのが、本県の姿ですよ、ものすごく認知度が低いんです」

県庁でこのように訴えたのは、「みやざき高次脳機能障がい家族会あかり」の飛田 洋 会長。

高次脳機能障害の当事者らを支える県の支援拠点に専門職員がいないことや治療からリハビリまでのネットワーク構築ができていないことなどを指摘し、支援の拡充や必要な予算措置を求めました。

(みやざき高次脳機能障がい家族会あかり 飛田 洋 会長)

「支援があれば、本質的な障害、脳の損傷は治らなくても、社会生活を幸せに送れるための機能の回復はできるんですよ。それがリハビリですし、皆さんのご理解なんですよ」