予測が難しいとされる火山の噴火についての新たな発見です。

火山の噴火の種類は大きく3つに分けられます。

まずはマグマが直接噴き出す「マグマ噴火」。

次に、地下水とマグマが触れることで大量の水蒸気が発生し、爆発的な噴火が起こる「マグマ水蒸気噴火」。

そして、地下水がマグマに温められ爆発する「水蒸気噴火」です。

2011年の新燃岳の噴火は「マグマ噴火」、2014年の御嶽山の噴火は「水蒸気噴火」に分類されます。

この「水蒸気噴火」について九州大学を中心とする研究グループは、4年前に発生したえびの高原の硫黄山の噴火を分析し、今後の噴火予測につながる世界で初めての発見をしました。

カギとなるのは「大地の電流」です。

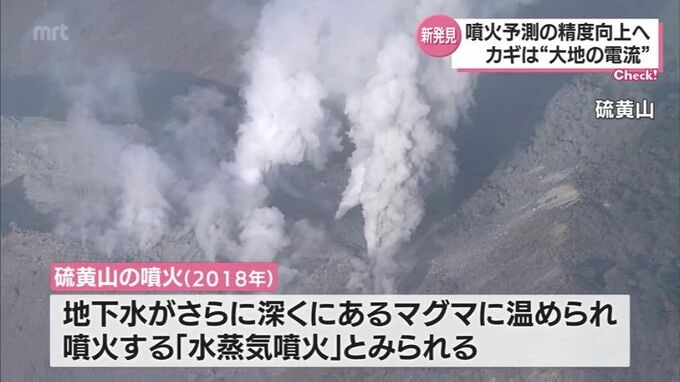

2018年に硫黄山で発生した噴火。

地下水がさらに深くにあるマグマに温められ、噴火につながった「水蒸気噴火」とみられています。

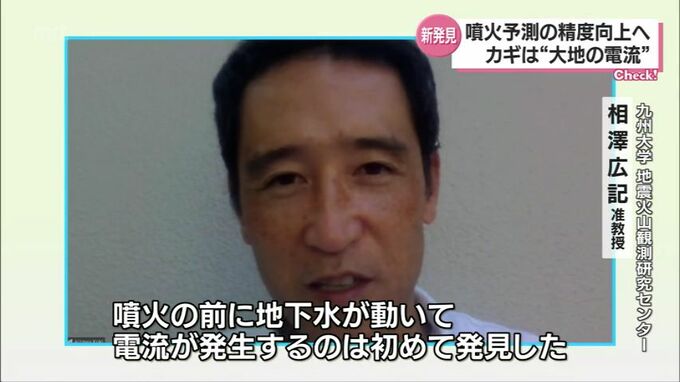

この噴火について九州大学の地震火山観測研究センターの相澤広記准教授を中心とする研究グループは、火山性地震や傾斜変動の波形などを解析。

その結果、世界で初めての発見をしました。

(九州大学地震火山観測研究センター 相澤広記准教授)

「噴火の前に地下水が動いて電流が発生するというのは初めて発見した」

研究グループが着目したのは水蒸気噴火が起こる際に発生する「地下水の動き」です。

マグマに温められた熱い水「熱水」が上昇すると地下水が移動します。

この地下水の移動により大地に電流が発生することを、研究グループは硫黄山の噴火で突き止めたのです。

(九州大学地震火山観測研究センター 相澤広記准教授)

「実用的な面で言うと、噴火の数分前の予兆が噴火につながるかどうかというその判断をするのに、非常に重要な材料として使える。地電流を観測項目の一つに増やすと、本当に噴火するかしないかの判断に役に立つのではないかというところがポイント」

現在、多くの火山では火山性微動や地盤の動きが観測されていますが、これらの動きが観測されても噴火につながらないケースが数多く報告されています。

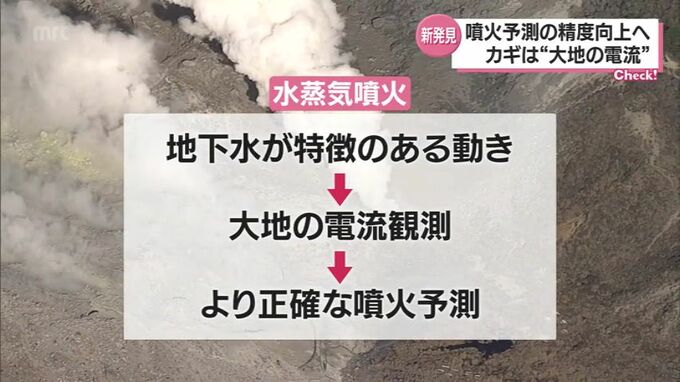

しかし、水蒸気噴火が起こる際、地下水は特徴のある動きをするため、大地の電流を観測することにより噴火予測をより正確に判断することができます。

(九州大学地震火山観測研究センター 相澤広記准教授)

「噴火の2、3分前で火口に向かって(の呼びかけで)『避難してください』と出来ていたとすると、御岳山の時だって命を守ることにつながったんではないか。今回の結果は(噴火の)判断につながる」

2014年の御嶽山の噴火は規模は小規模とされていますが、火口周辺に多くの登山者がいたため、死者、行方不明者が合わせて63人にのぼる戦後最悪の火山災害となりました。

この御嶽山の噴火を受け、国内では火山の研究が積極的に進められたそうです。

相澤准教授らは、今後、熊本県の阿蘇山など別の火山でも研究を進めていく予定で、今後も噴火の予測の精度が向上することが期待されます。