災害時の避難生活に潜むリスクについて考えます。

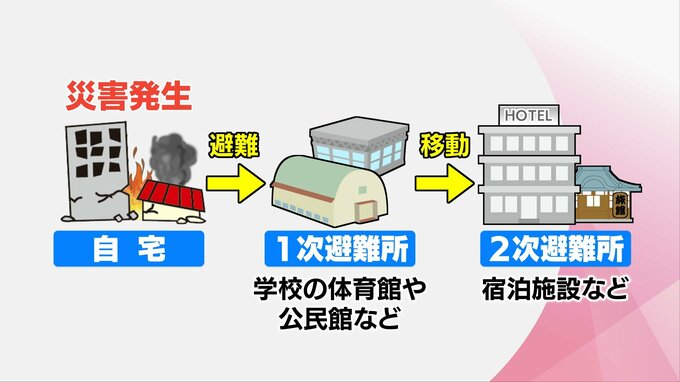

地震災害が発生した際、開設される避難所には1次避難所と2次避難所があります。

災害が発生してすぐに学校の体育館や公民館などに開設されるのが、いわゆる1次避難所です。

そして、2次避難所とは、避難が長引く場合に1次避難所での生活が困難な高齢者や障害のある方を主に受け入れる宿泊施設などです。

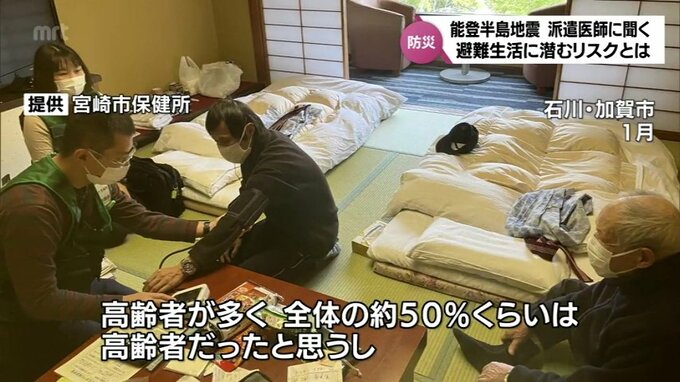

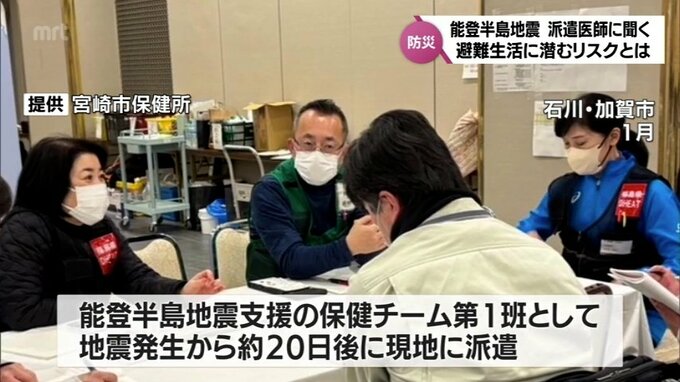

能登半島地震の2次避難所には、宮崎市保健所から医師や看護師らの保健チームが派遣されました。

どのような活動を行ったのか、そして、その避難生活に潜むリスクについて話を聞きました。

2次避難所に派遣 全体の約50%くらいは高齢者

宮崎市保健所の副所長、門内一郎さん。

能登半島地震の被災者を支援する保健チームの第1班として、地震発生からおよそ20日後に現地に派遣されました。

(宮崎市保健所 門内一郎副所長)

「石川県加賀市の加賀温泉郷というところがあるが、その中の温泉街を2次避難所として使用していたので、そちらの方への支援ということで行きました。やはり高齢者の方が多く、全体の約50%くらいは高齢者だったと思うし、場所によっては7割ほど高齢者がいた2次避難場所もあった」