認知症の6割以上を占めるというアルツハイマー病の患者は今後、高齢化が進むことでさらに増えることが予想されます。認知症研究に挑む医師らに密着したドキュメンタリー番組が12月20日午後8時から北陸放送で放送されますが、最新研究のなかには夢のような研究もあります。

将来的には、健康診断でアルツハイマー病が分かるかもしれない。そうした画期的な研究が金沢大学で行われています。

金沢大学 神経内科学・小野賢二郎教授「マイナス80度の冷蔵庫で、遠心分離した後の血液を保存しています」

認知症の中で最も多いアルツハイマー病について、長年研究を続けている金沢大学の小野賢二郎教授が注目するのは血液での診断です。

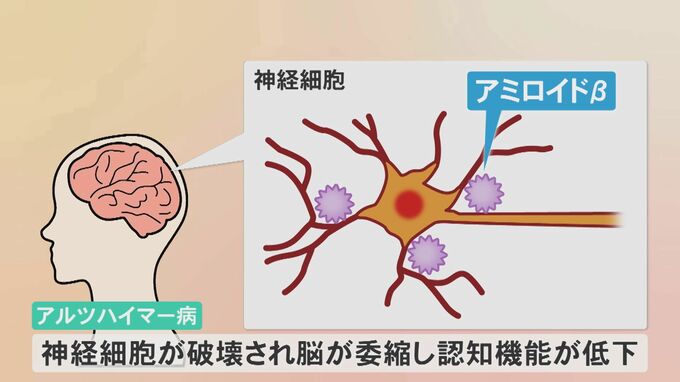

アルツハイマー病は、脳の神経細胞の周りに「アミロイドβ」というタンパク質が溜まることで神経細胞が破壊され、脳の委縮によって記憶力や判断力といった認知機能が低下する病気です。病気の判定にはアミロイドβが溜まっているかを調べますが、患者の負担が大きい脊髄から髄液を採る方法か、保険が適用されない精細な画像診断のPET検査が代表的な方法と言われています。

金沢大学 神経内科医学・小野賢二郎教授「やはり簡便と言うこと、低コストということを考えると、採血で見られるということには越したことはない」

今年6月、小野教授らの研究班は、同じようにタンパク質が溜まるパーキンソン病患者の血液から「アミロイドβ」を探る研究論文を国際誌に発表しました。その技術をアルツハイマー病にも展開できないか、熱を帯びる研究者たちの議論を取材しました。