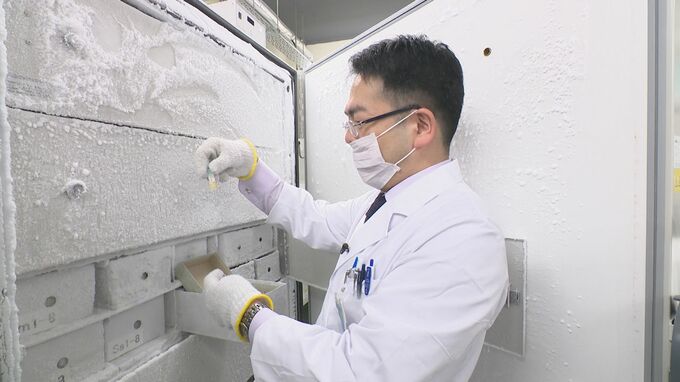

「血液は有限」白熱する議論

議論する医師「血液は有限なので、何を測るかですよね。使い切っちゃったら無くなっちゃうので」「そこは絞り込みたいですけども…」

小野教授は「パーキンソン病の場合、場合によってアミロイドも溜まってきて、認知症と言う症状が出てくるので、アルツハイマーの研究が応用できる」と話します。

身近な健康診断でもアルツハイマー病が分かる日を目指して、研究を続ける医師に現状を聞きました。

Q.アルツハイマー病をどう判定している

小野教授「患者さんとご家族から話を聞く問診、診察、さらに採血、頭部MRIといった画像検査、簡易認知機能の評価や脳脊髄検査などを総合して診断している」

Q.判定は難しいのか

小野教授「ある程度、進行してくると比較的診断しやすいが、初期の段階では、加齢に伴って起きる認知機能の低下もあるので、見極めが難しい面がある」

早期での診断は難しいのが現状です。その中で小野教授が血液に注目したのには理由がありました。

小野教授「画像診断ではMRI検査だけでは不十分です。診断率が上がるのは脳脊髄検査ですが、侵襲性(体への負担)が高い。また、コスト面を考えると、簡便で低コストな血液は、皆さんでも比較的受けやすい検査なので、血液でうまくいったらいいなと思って進めている」

Q.血液検査なら患者負担も軽減されるか

小野教授「採血検査なので、皆さんが健康診断で受ける検査と同じようなことになる」

Q.実現の可能性は

小野教授「いま開発中の血液検査に関しては、近々出てくる可能性もあります。しかし我々はより良い血液マーカーを探していて、まずは脳脊髄検査で、2024年をめどに結果を発表できないかと頑張っている。血液はもう少し先かもしれない」

研究の行方に期待が集まっています。紹介した医師らの研究現場に密着したドキュメンタリー番組は、12月20日午後8時から北陸放送で放送されます。