金沢市の医王山スキー場近くの山あい。

牧輝弥教授「ここいっぱいついてますね」

ここに「雲のもと」になる有力な候補があるといいます。

牧輝弥教授「この木の幹にペタペタペタペタ張り付いている苔みたいにみえるやつ。これが「地衣類」なんです。

緑色の「地衣類(ちいるい)」分類上は菌類です。

この木についているのは「ウメノキゴケ」と呼ばれる地衣類ですが、これが雲を形成する大きなカギを握るのではないかと牧教授は考えています。

牧輝弥教授「地衣類がたいたいマイナス5度からマイナス10度あたりの間で氷を作る」

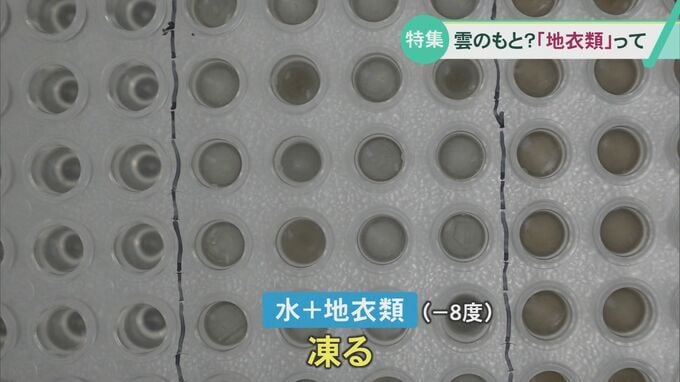

牧教授の研究室で行った実験です。真水、水に砕いた地衣類を入れた液体、水と地衣類をミキサーにかけた液体、この3つが何度で凍るか調べました。

マイナス8度の時、真水は凍らず、地衣類が入った液体2つは凍りました。

マイナス8度で凍ったとの実験結果が大きな意味を持ちます。

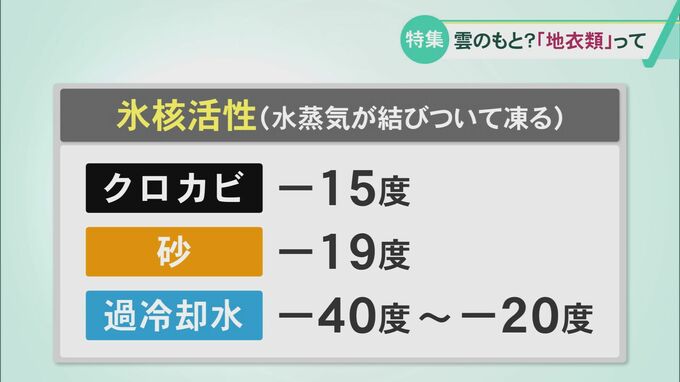

雲は、水蒸気が微生物などと結びついて凍ることで発生しますが、上空でのその温度はマイナス5度以下とされています。

おおよそクロカビはマイナス15度以下、砂はマイナス19度以下で水蒸気が凍りつき雲のもとになります。

マイナス5度で雲ができる場合、比較的高い温度で凍りつく地衣類が該当するのではないかと牧教授は考えたのです。

ところが、上空の空気を調べても、地衣類はそれほど採取されていないそうです。

そこで、牧教授は空気中の真菌の8割を占めるクロカビとの関係に着目しました

牧輝弥教授「ウメノキゴケの能力を奪い取ったクロカビが上にいる仮説を考えていまして」

牧教授の仮説はこうです。地上の地衣類が少しずつ砕けて空気中を浮遊する中で、クロカビがそれを取り込みマイナス5度程度で凍りつく能力を獲得します。

本来はマイナス15度で凍るクロカビがいわば「キャラ変」をして上空の比較的高い温度の高度で雲を作り出すというのです。

牧輝弥教授「8割を占めるクロカビがもしかしたら地衣類を吸い取りながら飛んでいたら、本当は8割全部能力を持っている可能性がある」

「キャラ変」については、これを証明するためにクロカビと地衣類を結びつけて調べる実験を、牧教授は学生とともに続けています。

まだ仮説の段階ではありますが、もしこのことが実証されれば、たとえば科学雑誌「ネイチャー」への掲載も夢ではないと、牧教授は期待を込めて語っています。