夏のこの時期には、たとえばもくもくとわきたつ「入道雲」がよく見られますが、雲はどのようにしてできるのか。石川県の空を通して突きとめようという研究が続けられています。

思いもよらない微生物が、雲のもとになっているのかも!?研究に迫ります。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「飛んでみてかすんでいたんで、あるかなぁって」

ヘリコプターが飛んだこの日、「獲物」を狙うには最適なタイミングでした。

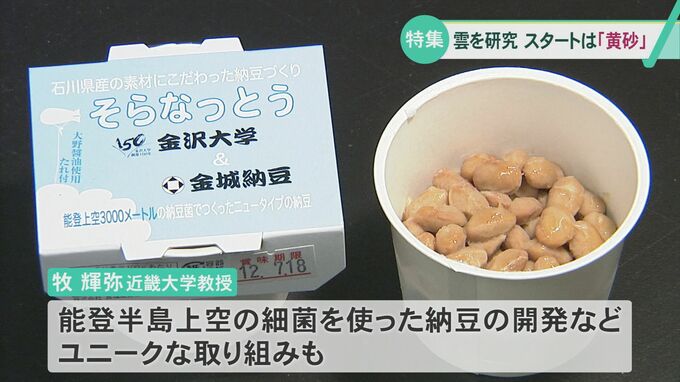

細菌やカビなど微生物の研究が専門の牧教授は、3年前まで金沢大学の准教授でした。金沢大学時代は、能登半島の上空で採取した細菌を使った納豆を開発するなど、ユニークな取り組みも。

そんな牧教授が今注目しているのが、春の時期を中心に私たちを何かと苦しめる「黄砂」です。

中国大陸で舞い上がる黄砂が日本にやってくる春などに、能登と大阪、2つのルートでそれぞれ定期的にヘリコプターを飛ばして採取しています。

全国的に黄砂が多く飛ぶと予測された5月23日、この日は内灘町から宝達志水町あたりまでの上空1500メートルで採取を試みます。

観測装置は牧教授のお手製。

ヘリコプターの小窓から装置を出して上空の空気を吸引、後ろの座席に置いたフィルター装置で黄砂をとらえます。

牧輝弥教授「(ヘリコプターから降りて)おそらく黄砂とれているんじゃないか」