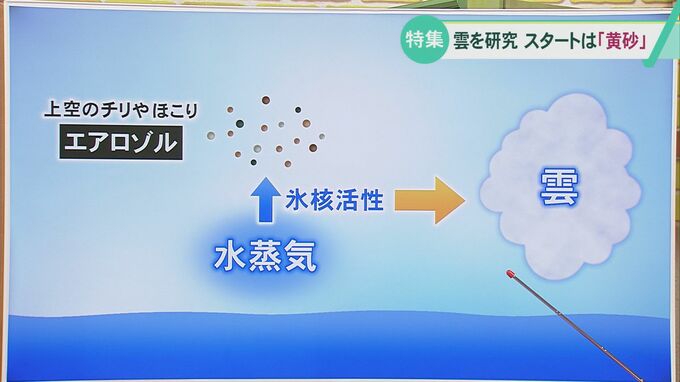

牧教授が黄砂を採取する目的のひとつが、「雲のもとを明らかにすること」です。

水蒸気が上空で冷やされて凍る、これを「氷核活性」と呼びますが、その時に空気中のチリやほこり、微生物など「エアロゾル」と結びついて集まって雲ができます。

黄砂、砂粒も雲を作るエアロゾルのひとつと言われていますが、実際には「これだ」と明確に突きとめられているものはないのです。もっと決定的な「雲のもと」があるのではないかと牧教授は考え研究を続けています。

1か月後の6月27日、近畿大学の研究室に牧教授を訪ねると…

牧輝弥教授「けっこう取れてましたよ。顕微鏡でのそいたらいろんな粒子を見ることができました」

石川県内でのおよそ30分のフライトで行った採取の成果です。

牧輝弥教授「このちょっと大きめのやつが砂の粒子だと思います。微生物がこんな具合に光っている。(一粒の砂に対して微生物はいくつも?)そうです。凝集してると思います」

ひと粒の砂のかたまりの中でいくつか光っていますが、これが砂に付着する微生物とみられています。

今回の黄砂については、細かな解析を経て秋ごろに微生物の種類がわかる見込みです。

牧輝弥教授「カビもバクテリアにしても自然由来だが、純粋な砂由来じゃないかなと考えている。能登に飛んでくる砂は砂漠から直接飛んできたような微生物が入ってきているのではないか」

これまでの研究では、黄砂にくっついている微生物は自然界に存在するクロカビが多いとのこと。空気中のカビやキノコを含む「真菌」と呼ばれるもののうち、8割がクロカビと言われています。クロカビと「ある生物」の関係性が、雲の成り立ちに大きく影響しているのではないか?

そう考えた牧教授が向かったのは…