能登半島地震を教訓に、石川県穴水町では中学生たちが動き出しています。これから起こりうる災害に備えるために生徒たちが行動指針をまとめたガイドライン作りを進めています。

中学生「ここの浸水想定は?」「3メートル」

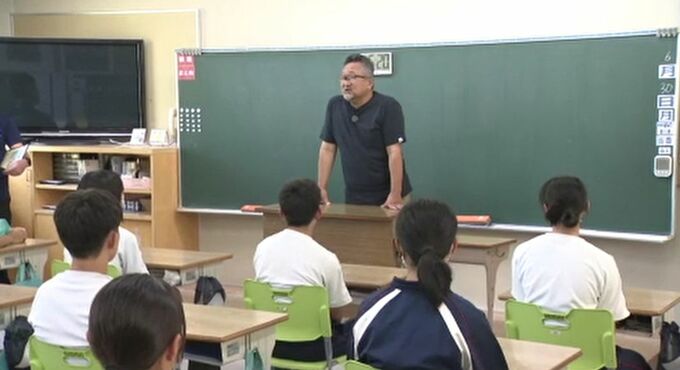

防災教育を通して、中学生の視点から町の復興に携わっていく穴水中学校の「生き方科」

3年生が取り組むのは、災害が起きた時の行動指針をまとめたガイドラインの作成です。6月30日には校外活動で町の状況を確認しました。生徒たちは町を歩きながら、避難経路などを記したハザードマップと、現在の校区内の状況を照らし合わせていきます。

金沢大学・青木賢人准教授「ここにあるの何だと思う?」

中学生「自主防災会」

災害が起きた時に必要となる資機材を保管する防災倉庫ですが、こうした備えも想定外の大雨などの災害時に機能しないケースがあるといいます。

対応が遅れると防災倉庫の役割が機能せず、危険性が高まると指摘します。

金沢大学・青木賢人准教授「川が溢れそうになったタイミングでこうしたものを使わなくてはいけない。洪水の対策はそこがすごく重要。山が崩れてから逃げてもしょうがない。水が溢れてからだと逃げられない。溢れる前に、崩れる前に逃げるのが大事」