外来種のサボテン=ウチワサボテンが高知県内各地で生育を拡大させています。生態系への影響が懸念される中、高知県室戸市の高校生がサボテンを食べて駆除しようという取り組みを進めています。

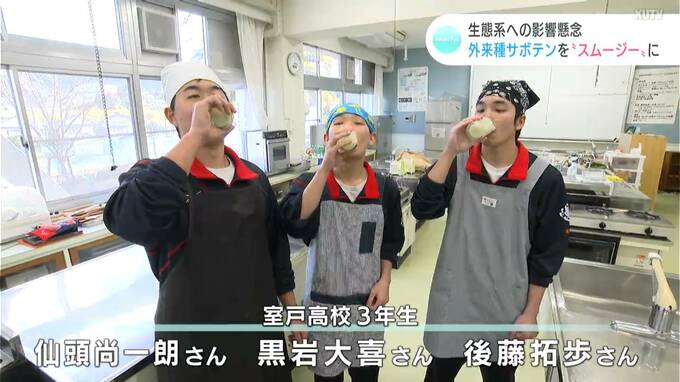

こちらが世にも珍しい“サボテンスムージー”です。

「つぶつぶになったサボテンがいっぱい入っているので美味しく食べられます」

「蜂蜜の甘さが良い感じにマッチして美味しいです」

「いつにも増しておいしい」

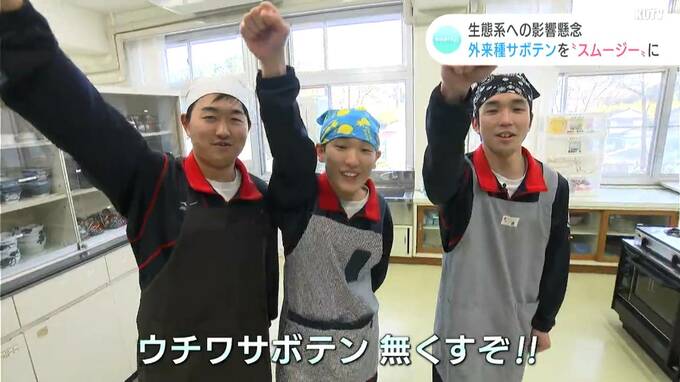

スムージーを考案したのは室戸高校3年生の仙頭尚一朗(せんとう・しょういちろう)さん後藤拓歩(ごとう・たくほ)さん黒岩大喜(くろいわ・だいき)さんの3人です。授業で、室戸市に外来種のウチワサボテンが繁殖していることを知ったことがきっかけでした。

(黒岩大喜さん)

「調べたら健康にも良いとか美容に良いと書いてあったので、それやったら食べた方が良いんじゃないかと思って、食べて駆除することに決めました」

スムージーの材料となるウチワサボテンはアメリカ大陸が原産で、現地ではステーキにして食べているといいます。

日本には江戸時代初期に園芸用として持ち込まれた記録が残っていますが、その繁殖力の強さからいまでは日本中の海岸や河原に生育しています。環境省は2015年、ウチワサボテンを生態系に甚大な被害や影響を及ぼす恐れがある『重点対策外来種』に指定。室戸岬では駆除が追いつかず、深刻な問題となっています。

2011年、室戸市は「室戸ユネスコ世界ジオパーク」に認定されました。ジオパークの保全に携わる中村昭史(なかむら・あきふみ)専門員は、ウチワサボテンが、その地の希少な植物に影響を与えていると頭を悩ませています。

(室戸ジオパーク推進協議会 中村昭史 専門員)

「ご覧の通り、密集して生えているとほかの希少植物の生息域を奪ってしまうことになりますので、そのことが一番の課題だと思います。サボテンの繁殖力がすごくていくら駆除しても、駆除のスピードよりも繁殖のスピードの方が早い状況となっています。本当に大変なところです」

ジオパーク内で外来種の植物を見つけた場合、駆除するためには国や県の許可が必要です。生徒たちは許可を得て、これまでに授業以外でも地元のボランティアとともに駆除活動を行ってきました。

(室戸ジオパーク推進協議会 中村昭史 専門員)

「ここまで密集して生えている状況なので少しでも多くの人の手が必要なのですけれども、そこで室戸高校生が活躍してくれて非常に助かっております」

しかしウチワサボテンの繁殖力は私たちの想像以上です。県内では室戸市以外にも高知市など13の市町村で確認されています。

(県立牧野植物園 藤川和美 研究員)

「こういったものが1回折れて下につきます。ここから根が生えることができる。台風の時とか簡単に落ちると思います。こういった海岸とかほかの植物が生えにくいような場所で、ウチワサボテンの根が生える場所があったらどんどん一気に広がることができます」

果実にはたっぷりの種が。一つの果実の中には100個以上の種があり多いものではおよそ300の種が入っているといいます。

海岸には、すでにサボテンの芽が生えていました。

(県立牧野植物園 藤川和美 研究員)

「これがおそらく種から出てきたやつかな…あっ、そうですね種からこの下ずっと(根が)つながっていて、こういうのが生えています」

「(Q.小さいとげも刺さったら折れやすい?)これ痛いですよ。硬いとげは抜けるんですけれど、これは小さいとげが刺さると、どんどん(体に)入っていって、痛いままチクチクしたまま」

国内外で植物の研究をしている県立牧野植物園の藤川研究員は、ウチワサボテンの驚異的な繁殖力によって「将来、景色が変わる可能性がある」と言います。

(県立牧野植物園 藤川和美 研究員)

「今後、高知の砂浜の海岸では、100年後はもしかすると我々が見る風景はこのウチワサボテンが一面に生えてしまうそんな可能性があります。生態系が変わっていくそんなことが危惧されます。とげの部分を取り除いて加工してスムージにして食べるのは、すごくおもしろい良い発想だと思います。一番の有効活用ですよね」

室戸高校の生徒たちはこの日もウチワサボテンの駆除に一生懸命です。目の前に立ちはだかるサボテンの壁をものともせず慣れた手つきでサボテンをとっていきます。

(仙頭尚一朗さん)

「なるべく分厚くてきれいなサボテンが(食用に)向いている。歩いている時に下を見ていなかったので、大きい針が刺さって痛かったです」

(後藤拓歩さん)

「もともとはサボテンが全然なかったはずなので、サボテンが無かった室戸市の姿に戻ってもらいたい」

あっという間に袋はウチワサボテンでいっぱいに。

早速、学校に持ち帰り調理を始めます。材料はウチワサボテン、りんご、バナナ、ヨーグルト、はちみつの5種類。

まずはウチワサボテンの下処理です。大きいものから小さいものまでたくさんの刺を取り除くためにガスコンロの火で表面を炙ります。

そして氷水で冷やした後、固い皮の部分を包丁で丁寧に削ぎ落します。

(仙頭尚一朗さん)

「包丁も滑るので食べる部分まで切ってしまわないように気を付けています」

沸騰したお湯で数分茹でれば、下処理が完了。

リンゴやバナナなど全ての材料をミキサーに入れて混ぜれば完成です。

3人はこの春、進学や就職で別々の道に進みます。それでも、「生まれ育った室戸の景色を守りたい」と時々ふるさとに戻り、ウチワサボテン駆除活動を続けていくつもりです。

(後藤拓歩さん)

「サボテンが増えて室戸の景観が悪くなってしまうことを室戸のみんなに知ってもらって、サボテンの駆除につながっていけたら」

取材にあたった今橋記者です。よろしくお願いします。そもそも、ウチワサボテン自体に味はあるんですか?

■今橋広海記者

私自身も生まれて初めて下処理済みのウチワサボテンを食べてみたんですが、味もにおいもほとんどなく、食感は海藻のメカブに似ていて、特にねばりが強いという印象でした。なのでスムージーも「サボテンが入っている」と言われても分からないほど全く違和感ありませんでした。

クセがないんですね。スムージー以外にも活用できそうですね。

生徒たちはウチワサボテンを使ってドライカレーやチンジャオロースといったメニューも考案しています。地域のイベントなどで、地元の人たちに振る舞っていて試行錯誤を重ねながらウチワサボテンの駆除に取り組んでいます。

このウチワサボテン、県内各地で生育が確認されているんですね。

県内ではこれまでに14の市町村で確認されています。室戸市以外ですと、宿毛市や中土佐町といった沿岸部だけでなく、仁淀川町や香美市といった内陸でも確認されています。芸西村ではボランティアによる駆除が行われていますが高知市のようにほとんどの自治体では駆除が進んでいないのが現状です。

県内各地で確認されているウチワサボテンですが、人間によって持ち込まれたこと、そして、適切な管理ができていなければ駆除をするのも人間だということを忘れてはいけないと感じました。

駆除しなければならない植物で新たな食を生み出すという高校生たちの斬新なアイデアは、大きな1歩ですね。ここまで、今橋記者とお伝えしました。