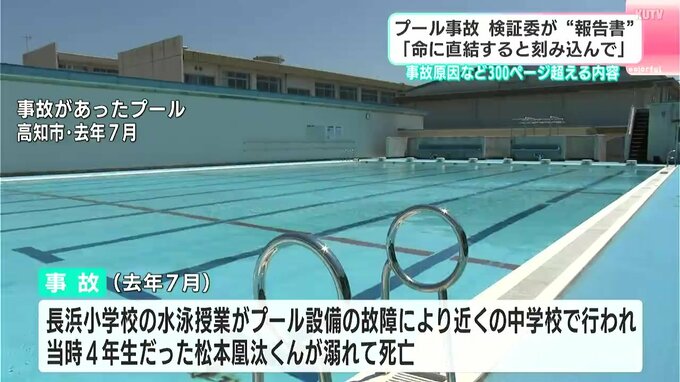

中学校のプールで行われた小学校の水泳の授業で4年生の男子児童が溺れて死亡した事故で、事故原因などを検証してきた検証委員会が最終的な報告書をまとめました。

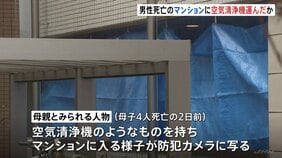

2024年7月、プールの設備故障により近くにある南海中学校のプールで行われた長浜小学校の水泳の授業で、4年生だった松本凰汰(まつもと・こうた)くんが溺れて死亡しました。

2024年8月から8回にわたって事故原因などを調査してきた検証委員会は、31日、最終的な報告書を市に答申しました。報告書では、それぞれの専門家が分野ごとに事故原因などを分析していて、内容は300ページを超えています。

この中で直接的な原因として「教諭の一人が凰汰くんの居場所を把握しないまま授業を進めたこと」と認定。凰汰くんは6月に行われた授業で一度溺れかけていて、特に注意が必要な児童だったにも関わらず、位置関係や姿を認識せず、凰汰くんは目の前に、受けとめてくれる教員がいないまま、けのびばた足をスタートしたと指摘しています。

また、これに匹敵しうる重大なもう一つの原因として、「別の教諭が凰汰くんが含まれていた、泳ぎが苦手な子の活動に参加しなかったこと」もあげています。

さらに、学校、教育委員会に関しても、「深さへの対策を講じていなかった」としています。授業の開始前には保護者に「小学校の深さとあまり変わらない」と連絡していましたが、実際は深くなっていたこと、最初の授業で3人が溺れかけたことなど、「水深の深さという危険性が現実化していたにも関わらず、漫然とこの状態が放置された」と指摘しています。

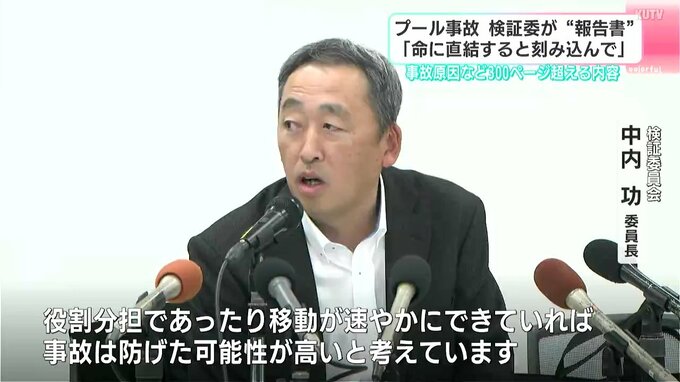

そして再発防止策として各学校の施設や環境などを鑑み、「ゆとりのある時間軸で授業進行ができる内容を検討すること」や授業の実施者と監視者の役割を分けること、さらに、泳ぐ技能の獲得を急がず、溺れないための技能を確実に習得させることなどを提言しました。

(検証委員会 中内功 委員長)

「役割分担であったり、移動が速やかに出来ていれば事故は防げた可能性が高いと考えています。私が本当に一番言いたいのは、命に直結するんだということを本当に忘れないでほしい、忘れないでじゃすまないよね、二度と起きてほしくないので命に直結するというのを刻み込んでほしいなと思っているのが本音です」

(高知市 永野隆史 教育長)

「命と尊厳を守るということが私たちの第一使命ですので、そこをおろそかにして教壇に立つ、子どもに向き合うということはしないようにしたい、それをしっかりと伝えたいし共有したいし現場も支援したい」

(高知市 桑名龍吾 市長)

「1人の命が失われています、このことは子どもを預かる教員のみなさん方も重く受け止めていますし、この報告書が全ての教員のみなさん方には読んでいただきたいと思いますし、また、それぞれ命の重さというものを感じて、これから子どもたちを育てていただきたいと考えています」

ここからは岡本采子アナウンサーの解説でお伝えします。

■岡本采子アナウンサー

報告書は、9偏、300ページ以上の内容で、事故に至る経緯と原因について、詳しく記されていました。報告書で指摘された事故原因について詳しくみていきます。

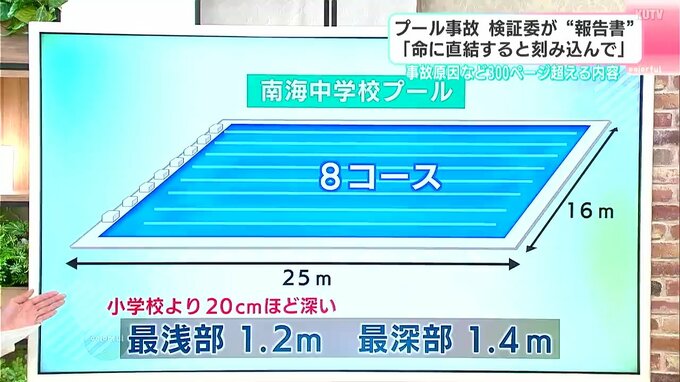

まずは、事故現場となってしまった中学校のプールについてです。深さを示す表示は最も浅いところで1.2メートル、最も深いところで1.4メートルで、小学校よりもおよそ20センチほど深い設計です。

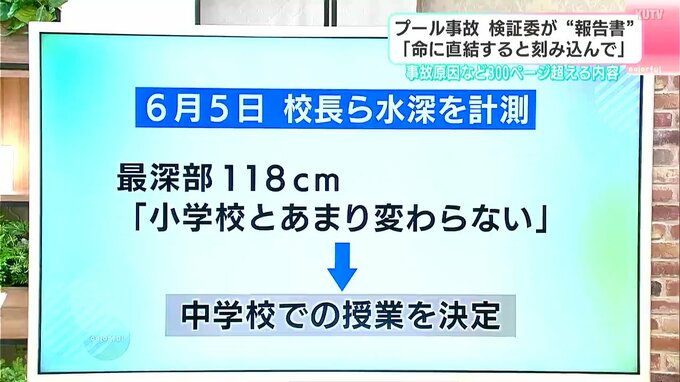

校長らは6月5日に水深を計測。その時は最も深い部分が118センチだったため「小学校とあまり変わらない」と中学校での授業を決めました。

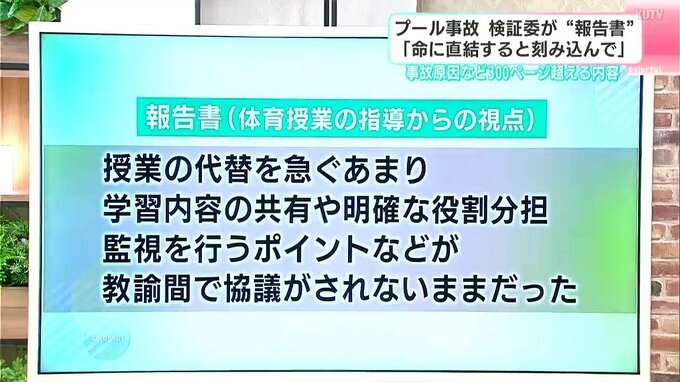

この点について報告書は「体育授業の指導」からの視点で『授業の代替を急ぐあまり、学習内容の共有や明確な役割分担、監視を行うポイントなどが教諭間で協議がされないままだった』と指摘しています。

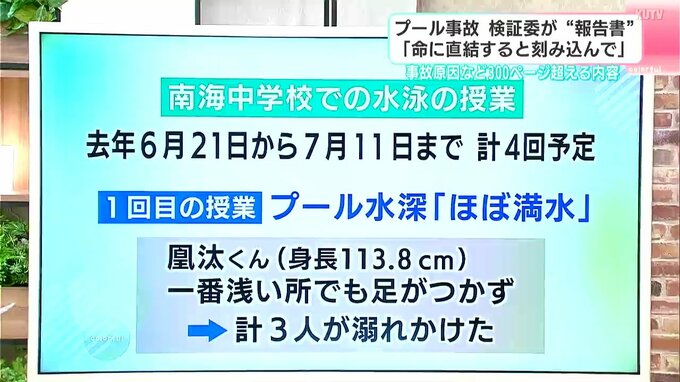

そして始まった水泳の授業。2024年6月21日から計4回行う予定でした。しかし、1回目の授業の時点でプールの水深は計測時より深く「ほぼ満水」になっていたとみられ、身長113.8センチだった凰汰くんは一番浅いところでも足がつかず、この日だけで3人が溺れかけたといいます。

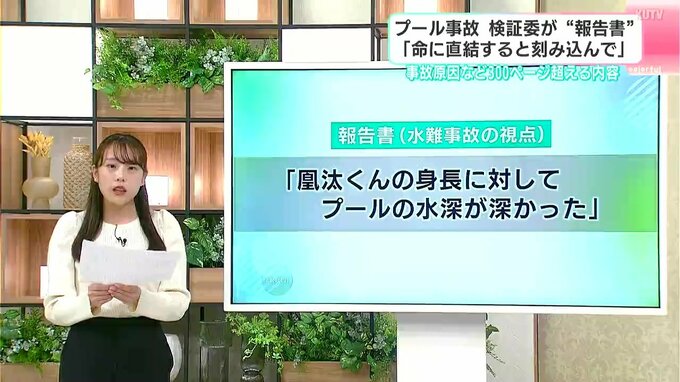

報告書では水難事故の視点でも原因などが記されていまして「凰汰くんの身長に対してプールの水深が深かった」と明確に指摘されています。

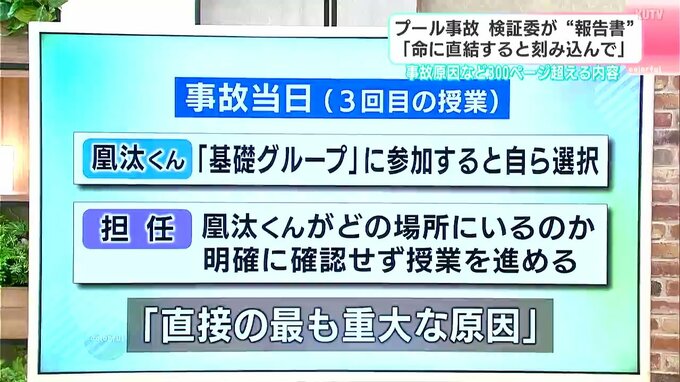

そして、事故が起こったのが3回目の授業でした。授業ではグループ分けが行われ凰汰くんは泳ぎが苦手な「基礎グループ」に参加すると自ら選択。担任は基礎グループの中に凰汰くんが含まれていたことは確認していますが、どの場所にいるのか明確に確認しないまま授業を進めていたといいます。検証委員会はこれを「直接の最も重大な原因」と認定しています。

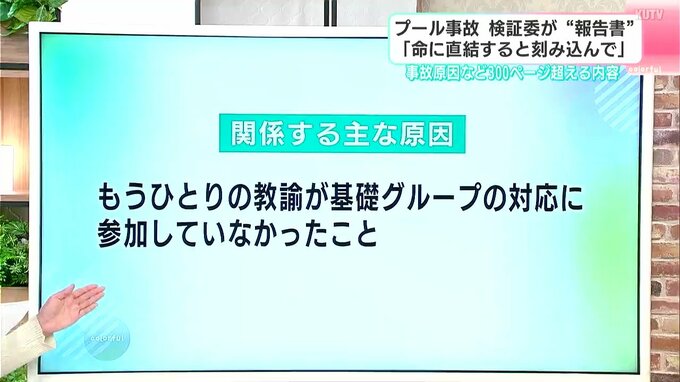

そして、もう一つ、これに匹敵する重大な原因として認定したのが、もうひとりの教諭が基礎グループの対応に参加していなかったことでした。

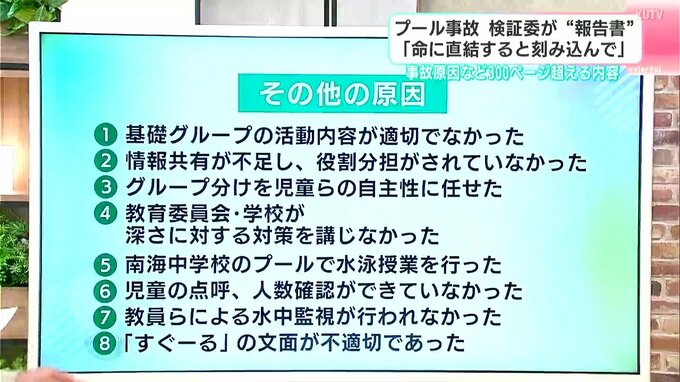

その他の原因としてあげられているのが、こちらです。

①基礎グループの活動内容が適切でなかった

②情報共有が不足し、役割分担がされていなかった

③グループ分けを児童らの自主性に任せた

④教育委員会、学校が深さに対する対策を講じなかった

⑤南海中学校のプールで水泳授業を行った

⑥児童の点呼、人数確認ができていなかった

⑦教員らによる水中監視が行われなかった

⑧保護者連絡の「すぐーる」の文面が不適切だった

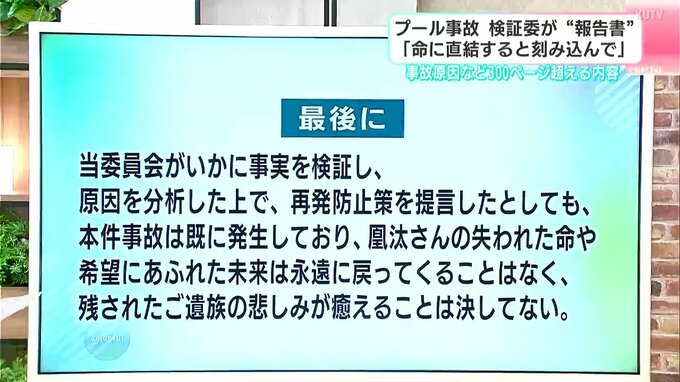

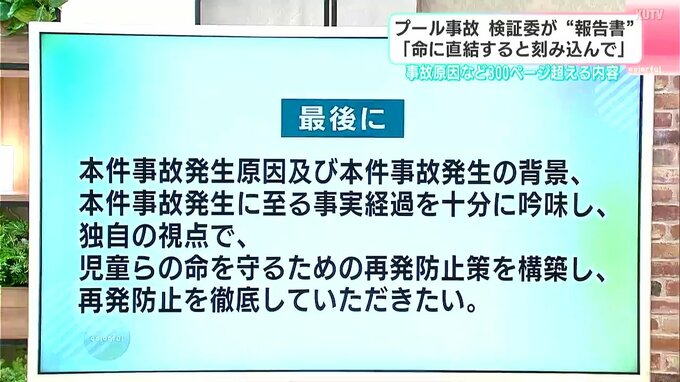

そして「最後に」と題して300ページ以上にわたる報告書を次のように締めくくりました。

「いかに事実を検証し、再発防止策を提言したとしても、凰汰さんの失われた命や希望にあふれた未来は戻ってくることはなく、遺族の悲しみが癒えることは決してない」

「学校、教育委員会の関係者は、事故の発生が取り返しのつかないものであることを深く胸に刻み、再発防止策を確認するのみならず、事故発生原因や背景などを十分に吟味し、独自の視点で児童らの命を守るための再発防止策を構築し、徹底していただきたい」

報告書にあるように、いくら事故原因を究明しても、起きてしまった事故は取り返しのつかないものです。警察は当時の教育長、校長、教諭らを業務上過失致死容疑で書類送検していて、刑事責任を問う、「事件」としての捜査も進められています。大切なのは、二度とこのような事故をおこさないこと。どうすれば防げるのか、そのために何をしていくのか。

安全なはずの学校で悲劇を繰り返さないために、教育現場だけでなく教育行政も含めて、具体的な安全管理を打ち出し、実行してもらいたいと思います。改めて、亡くなった松本凰汰くんの冥福をお祈りします。