高知大学の学生が土佐湾で採集された魚について、「日本初記録の魚である」と3日前に論文で発表しました。この最新論文の完成に貢献したのは高知で大正時代から続く漁法でした。

ヒゲのような突起に、黒く大きな胸びれ…。

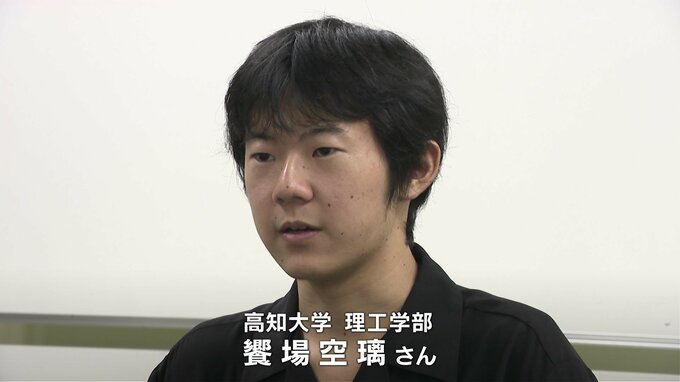

ユニークな顔をしたこちらの魚はホウボウの仲間の「トンキンソコホウボウ」です。12日に高知大学の研究チームが土佐湾で採れた個体を「日本初記録」として論文で発表しました。論文の筆頭著者は高知大学理工学部の3年生、饗場空璃(あいば・そらり)さん。普段は魚類の分類や分布について学んでいます。

(高知大学 理工学部 饗場空璃さん)

「まさかトンキンソコホウボウが沖縄でも九州でもなく、急に高知という自分がいま研究をしているフィールドで現れたことにかなり驚きを覚えました」

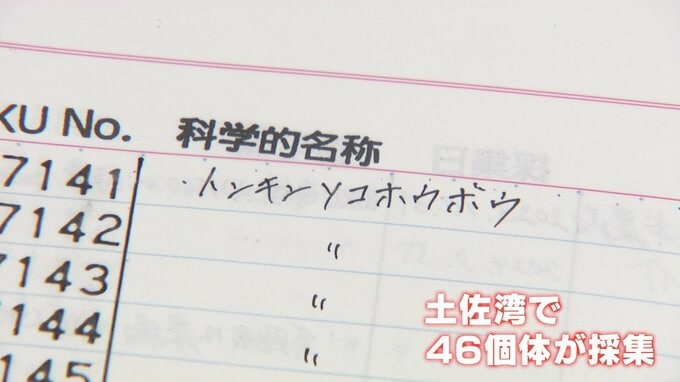

トンキンソコホウボウはフィリピンや中国、台湾など南シナ海と太平洋の一部で20個体ほどしか採集されていませんでしたが、今回土佐湾でこれまでの記録を大きく上回る46個体が採集されました。

その採集に大きく貢献したのが高知市の御畳瀬(みませ)漁港で大正後期から続くという「底引き網漁」です。

(高知大学 理工学部 饗場空璃さん)

「ホウボウの仲間は比較的砂地に生息しているんですけど、こういったソコホウボウの仲間が生息しやすいような広大な砂地が広がっていますので、土佐湾の水深100から250メートルという環境にトンキンソコホウボウはうまく生息していたんだろうなというのが推測されます」

饗場さんは水揚げ後の選別に参加し、トンキンソコホウボウと初対面。しかし当初は、すでに日本で確認されていた別のソコホウボウの仲間だと思っていたそうです。トンキンソコホウボウだとわかった理由の一つは胸びれの白点。トンキンソコホウボウの胸びれには白い点が散在していて、ほかのソコホウボウと比べると点の並び方に違いがあるのがわかります。

ほかにも背びれに黒い点がないなど、いろいろな特徴を持つトンキンソコホウボウですがなぜ今回高知の海で採集されたのでしょうか?

(高知大学 理工学部 饗場空璃さん)

「一番最初に考えられるのは海水温の上昇ですね。冬もなかなか水温が下がらないということも熱帯性の魚がもともと住む南シナ海からすると、北にあるこの高知という環境に適応しやすい環境となっていることが推測されます」

饗場さんによると、土佐湾と同様に広大な砂地を持つ静岡の遠州灘や宮崎の日向灘でもトンキンソコホウボウが出現する可能性が高く、さらに他の新たな魚が南から海流に乗ってやってきて、高知で発見される可能性もあるということです。

(高知大学 理工学部 饗場空璃さん)

「例えば室戸でしたら深海が広がっているとか、足摺では広大なサンゴ礁、土佐湾では砂地といったように高知県という県ひとつとってもさまざまなフィールドがある高知県で、さらに多様な魚類が生息しているということが、今回も含めた研究でどんどん解明されていくということが考えられています」