7月、高知県高知市の中学校のプールで行われた小学校の水泳の授業で児童が溺れて死亡した事故で、専門家による検証委員会が24日、初めて開かれました。

7月5日、高知市の長浜小学校が、プール設備の故障のため近くの南海中学校のプールで行っていた水泳の授業中、4年生の男子児童が溺れて死亡しました。

高知市は24日、医師や弁護士、水難学会などの専門家を委員とする検証委員会を初めて開きました。委員長に選ばれた高知弁護士会の中内功弁護士が、「教育委員会のこれまでの調査を前提とはせず、中立的、多角的な視点で可能な限り詳細に事実関係を明らかにする」と述べた後、教育委員会が事故に関する調査内容を報告。

中学校のプールを使用した経緯や、授業の様子、事故当日の教諭や児童たちの動きが明らかにされました。

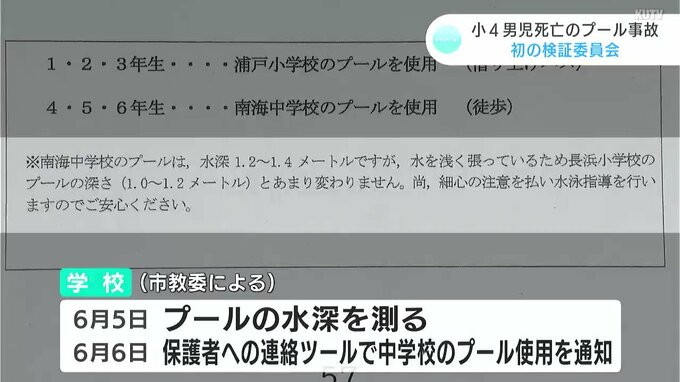

中学校のプールを使用するにあたり、学校は水深を測った上で、6月6日、保護者への連絡ツールで、中学校のプールを使用すること、「水を浅く張っているため、小学校のプールの深さとあまり変わらないこと」などを通知しました。

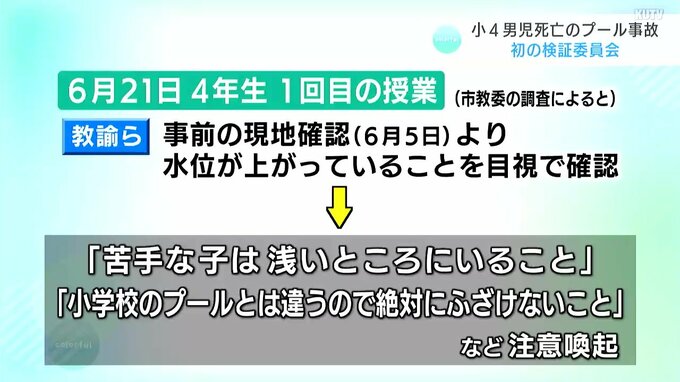

4年生の1回目の授業が行われたのは、6月21日。この日のプールは、事前の現地確認よりも水位が上がっていて、指導役の教諭らは「苦手な子は浅いところにいること」「小学校のプールとは違うのでふざけないこと」などを児童たちに伝えたといいます。

亡くなった児童は、一番浅い所でも足がつかず、教諭が半分つきっきりで対応。合わせて3人が、「あっぷあっぷ」した状態になり、教諭にすくいあげられる場面があったといいます。この日の授業後、教諭から報告を受けた校長は「溺れかけた児童がいる」と報告を受けたことを記憶しているということです。

事故が起きたのは3回目の授業でした。授業前、亡くなった児童は「怖い」と言っていたといいます。泳ぎが苦手なグループは、「けのび」や「バタ足」などを練習。この際、児童を受け止める対応をしていた教諭は、亡くなった児童を受け止めた記憶はないということです。

その後、教諭らは「先生!」という声を聞きます。亡くなった児童が他の児童によってプールサイドに引き上げられていて、意識がなかったといいます。この時点で教諭らが最後に児童を確認してから10分ほど経過していて、他の児童は「けのびのときには見たが、バタ足のときはいなかった」などと話していたということです。

この後、委員らが協議し、「ヒアリング対象者から自由な証言を得られなくなる可能性がある」などとして、今後の会議は非公開となりました。

また委員らは、プールの現地調査も行いました。次回の会議は9月30日に行われる予定で、年度内にも、報告書をまとめたい考えです。