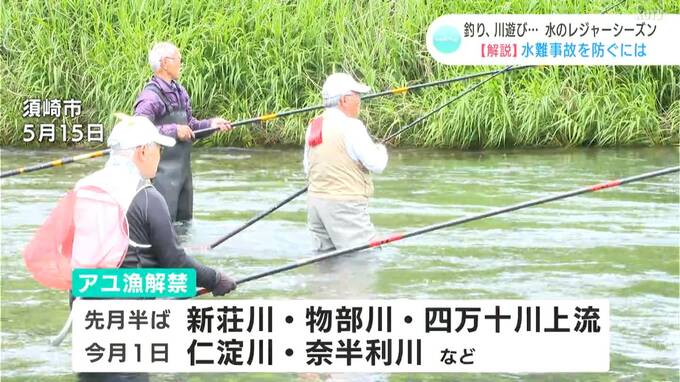

6月1日、高知県内の多くの河川で解禁されたアユ漁。県内外からたくさんの人が訪れる高知の夏の代表的なレジャーですが、毎年のように釣り人が流される事故が発生しています。27日は、アユ漁をはじめ、水のレジャーを楽しむために気を付けたいポイントについてお伝えします。

県内では5月半ばに新荘川など3つの河川で、6月1日には仁淀川や奈半利川など多くの河川でアユ漁が解禁されました。美しい渓流の風景と美しいアユに魅せられたたくさんの釣り人が毎年、大勢訪れています。

■愛媛から

「こちらについたのが6時くらいですね。山がきれいで自然が豊かで水がきれいですからアユがおいしいですね」

そんなアユ釣りですが、毎年のように起きているのが釣り中の水難事故です。県警によりますと2023年、川で起きた釣りに絡む事故は7件で、4人が亡くなりました。アユ釣り中とみられる事故がほとんどです。

なぜ、アユ釣り中に事故が起きるのか?その要因を仁淀川漁協の岡崎裕也(おかざき・ひろや)理事に伺いました。

こちらは水質が良く、透き通る水で知られる仁淀川。水中の様子や川底の石まで良く見えますが、この透明度が時に命取りになるということです。

■仁淀川漁協 岡崎裕也 理事

「水がきれいな川は思った以上に水深があるという判断をしてもらいたいです。透き通って透明度が高いほど水深の錯覚があるので、そこで慌てず、焦らず水に入るというのが大切だと思います」

こちらの場所、岸からは深いようには見えませんが実際に入って測ってみると・・・およそ50cm、大人の膝くらいの深さです。

きれいな水と光の屈折で目測を誤って思わず深みに入り、パニックになってしまうことがあるといいます。

■野中麟太郎 記者

「実際歩いてみると常に膝を押されているような感覚で、人の助けがないと初心者は歩くことすら難しいと思いました」

また、「川の変化」にも注意が必要です。川底の地形は水流によって毎年変化していて、去年浅かった場所が今年も浅いとは限らないといいます。川の中を移動する際は自身の経験にとらわれず、川底の変化に気を付けてほしいと岡崎さんは話します。

■仁淀川漁協 岡崎裕也 理事

「増水することによって川底の石が動くということは、頭の中に入れておかないといけない。浅いところが深くなったり、深いところが浅くなったり、流れが右岸のほうに押し当ててたのが左岸に押し当てたり、流れの変化は増水するごとに変わるということを頭に入れておいていただきたい」

それでも、万が一流されてしまった際には落ち着いて行動することが重要だといいます。

■仁淀川漁協 岡崎裕也 理事

「アユを入れるために必ず浮くようになっている」

「これに泳いだときに足が絡む、ロープに足を取られて全く身動きとれない泳げない状態になる。これもトラブルの原因」

「パニックになったら何をしていいかわからなくなるということがある、それが一番怖い。『焦らない』、『パニックにならない』ということが重要だと思います」

次に、アユ釣りを安全に楽しむためのライフジャケットについて、高知市の釣具店に聞きました。