職員は、入居者をおぶって濁流に浸かりながら避難させました。現在ケアハウスせきかわの1階に住む89歳の女性も、命からがら避難した1人です。

【89歳の女性】

「(部屋を)出る時になったら、水が一気に入ってきました。エレベーターまで行ったのですが動かないので、グループホームのヘルパーさんが来て、私を背負ってくれまして」

出せなかった『高齢者等避難』情報

水害直後、女性の部屋ではタンスはひっくり返り、服も泥に浸かりました。

1年たった施設の壁は壁紙が張り替えられました。その場所から、どこまで水が来たか分かるほどです。

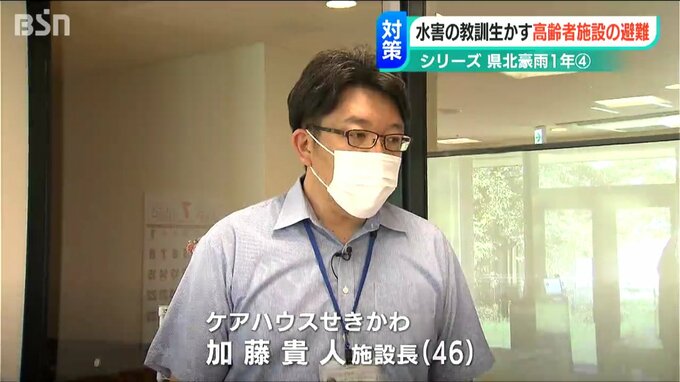

ケアハウスせきかわの加藤貴人施設長(46)は被災後、気象状況に敏感になったと話します。

【加藤貴人 施設長】

「水害後は雨が降るだけで、『また大丈夫だろうか』という不安にかられたり…」

関川村によりますと、村内には荒川沿いに5つの高齢者施設があり、8月4日、ケアハウスせきかわを含む2つの施設に水が流れ込みました。刻々と変化する状況に高齢者施設だけではなく関川村役場も翻弄され、警戒レベル3に相当する「高齢者等避難」を呼びかけることができませんでした。

【関川村 健康福祉課 佐藤恵子 参事】

「『想定外』と言ってしまえばそれまでですけど、読みが不十分だったという点があります。予想雨量などいろいろな情報が私たちも見れるようになりましたので予測もできる反面、本当にそのタイミング、対応に迷いました」

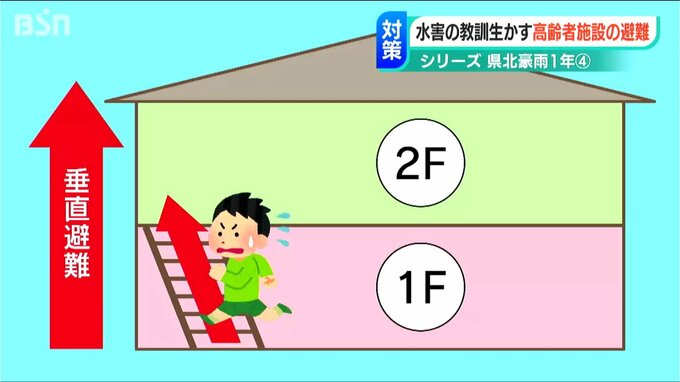

仮に呼び掛けた場合、避難するのは夜間でした。高齢者が建物の2階などに上がる『垂直避難』ではなく、高台などに向かう『水平避難』を選択した際のリスクも懸念点だったと説明します。

【関川村 健康福祉課 佐藤恵子 参事】

「高齢者ですので、避難することでの“二次災害”、そういうリスクも考えながら『避難準備情報』を出さなければならないと感じています」