■“家庭の問題”にプライバシー、教員の仕事量の多さも SSWの必要性

【南魚沼市の学校の校長】

「非常にたくさんの人数を抱えているために、なかなか一人一人に割く時間がない。スクールソーシャルワーカーという立場で、家庭とかその子の特性を十分分析したうえでアドバイス頂けることは非常にありがたい」

【南魚沼市の学校の教諭】

「最近、家庭訪問も、昔は必ず新しい担任が家庭訪問してということもあったが、それこそそういうのがなくなってもう何年もたつが、だからお家の様子とかもなかなか私たちは分からないことが多くて、学校だけではもう無理かなと私は思っている」

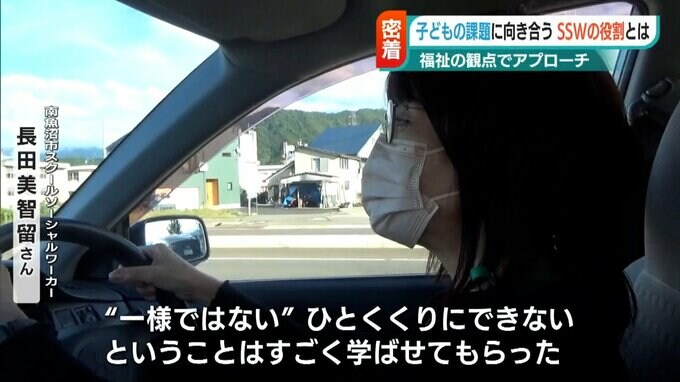

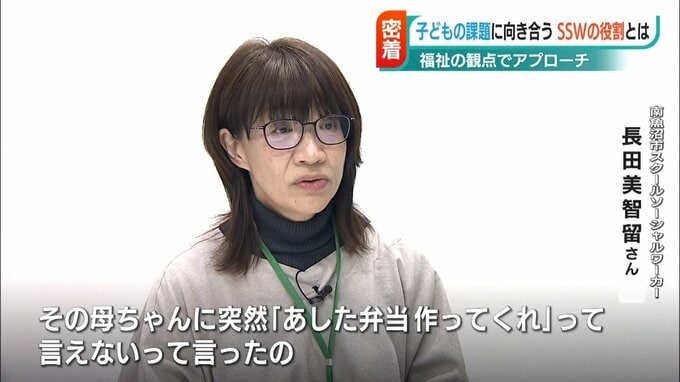

【長田美智留さん】

「何百かな、いろんな生徒とかそれに含めて家族とか、それにかかわる大人、先生たちとか支援者とか、すごい膨大な数に会っていて、こういう一様ではない、ひとくくりにはできないということは、すごく学ばせてもらった」

長田さんは必要に応じて家庭訪問も行います。

この日向かったのは、ある問題を抱える子どもの自宅です。

「よ!」

子どもは少しためらいながらも、自宅に招き入れてくれました。

およそ40分ほど話をし、その結果を学校にも報告します。

【長田美智留さん】

「進路の話とかしたんだけど…」

学校の先生ではないからこそできる話もあるようです。

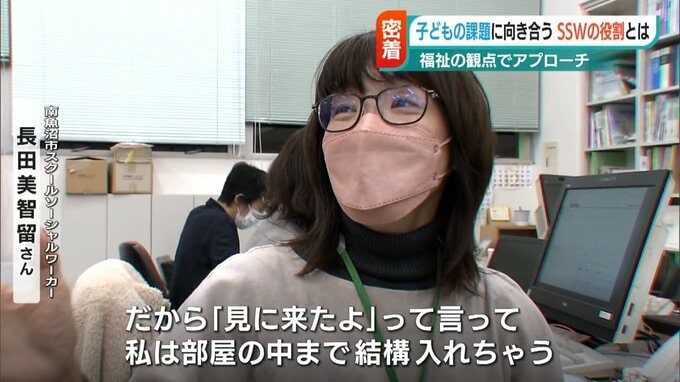

【長田美智留さん】

「学校来れていないと、やっぱり先生に申し訳ないとか、(『学校に来ない?』と)誘われたりするのに応えられないということで、あんまり会いたくないとかいう子が多かったりして。でも、私たちみたいな第三者だとあんまり関係ないじゃないですか。だから見に来たよって言って、私は部屋の中まで結構入れちゃう」

長田さんがスクールソーシャルワーカーになろうと思ったきっかけは、ある生徒との出会いでした。

■「“おにぎり”をお母さんが握れるように」長田さんがSSWになったワケ

SSWになる前、相談員をしていた中学校にやんちゃな男子生徒がいました。長田さんの支援もあって学校に来ていましたが、ある日「学校に行けない」と言い出したのです。

その日は弁当が必要な日でした。

【長田美智留さん】

「お母さんはめっちゃ忙しくて、ひとり親で本当に体もあまり強くなく病気がちだけど、俺たち育てるために朝から晩まで働いているんだよって。その母ちゃんに突然、『明日弁当作ってくれ』って言えないって言ったの」

自分でおにぎりを握ろうか…そんな考えがよぎりましたが、思いとどまりました。

【長田美智留さん】

「誰かがおにぎりを作ってあげるんじゃなくて、この子が求めている“お母さんのおにぎり”をお母さんが握れるようにするのは、やっぱりスクールソーシャルワーカーだろうなって思ったの。お母さんにおにぎりを握ってもらえるようなアプローチや環境整備をするのはスクールソーシャルワーカーだろうなと思ってやってみたいなって」

長田さんの仕事を支えるのはこれまで関わってきた子どもたちです。

「思い出。これを置いておくことで頑張れる」

長田さんのデスクには子どもたちがプレゼントしてくれた思い出が飾られています。