「スクールソーシャルワーカー」という仕事をご存じでしょうか?

児童や生徒が抱える問題に対して福祉の観点から環境を整備し、課題の解決に取り組む仕事です。

今回、南魚沼市で活動するスクールソーシャルワーカーに密着しました。現場は子どもたちにどう向き合っているのでしょうか。

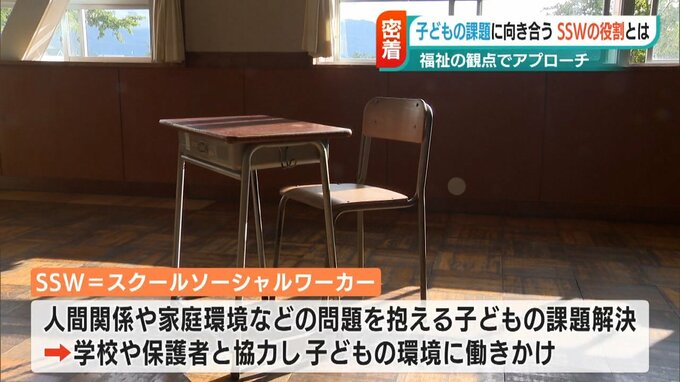

■スクールソーシャルワーカー=SSWの仕事とは

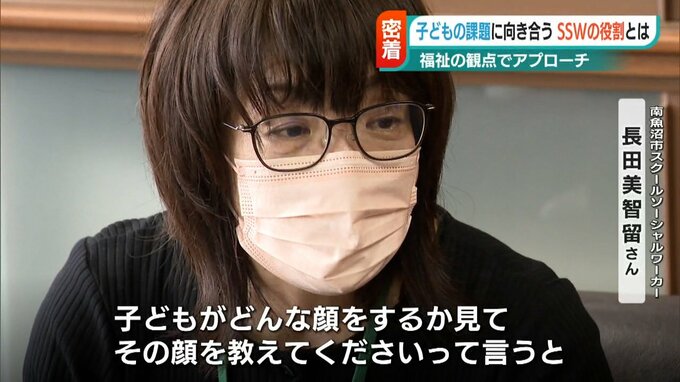

南魚沼市の学校に向かう長田美智留(ちょうだ・みちる)さん。長田さんは教員ではありません。教育委員会に所属するスクールソーシャルワーカーです。

【長田美智留さん】

「『どうしたの?』とか『大丈夫』って言ったときに、『顔見て』って声かけたときに、子どもがどんな顔をするか見て、『その顔、教えてください』って言うと意識している人はそこまでやるから。」

SSW=スクールソーシャルワーカーは、人間関係や家庭環境などの問題を抱える子どもと向き合い、その課題を解決する仕事です。社会福祉の視点をベースにして、学校や保護者と協力しながら子どもを取り巻く環境に働きかけ、子どもが動きやすくなる環境を整備します。

この日、校長室で行われていたのは「ケース会議」と呼ばれる話し合いです。子どもの性格や家族構成、登校状況などを元に、学校と教育委員会、長田さんらが対応を協議しています。

【校長】

「一つキーワードは一緒にってことですかね。一緒に考えようとか一緒に片付けようとか」

【長田美智留さん】

「で、そのつらいっていう気持ちも一緒に考えていこう」

■不登校の子どもが増える中、“社会福祉の観点”から子どもに寄り添う

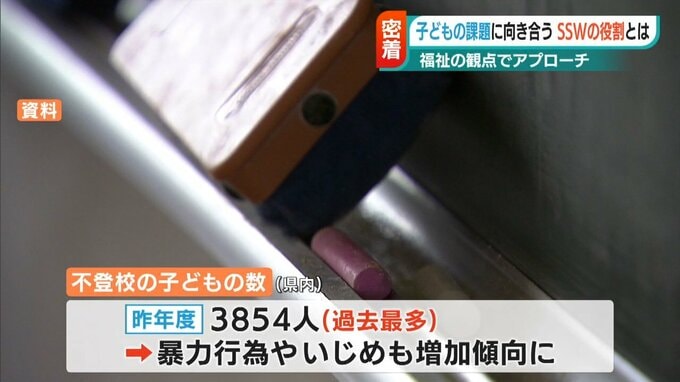

文部科学省の調査によりますと、県内の不登校の子どもの数は昨年度、3854人と過去最多となり、暴力行為やいじめも増加傾向にあります。

こうした表面上に見える問題の背景には、貧困や虐待といった家庭の問題や、SNSやインターネットでの人間関係などがあり、子どもを取り巻く環境は日々変化しています。

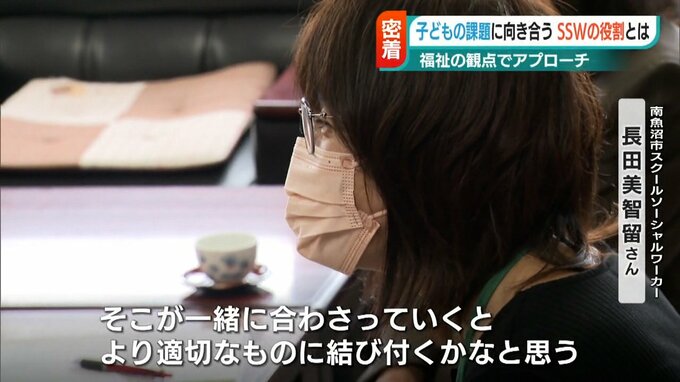

【長田美智留さん】

「先生たちは教育的な角度とか、そういうのを持っているし、私たちはまた違った福祉的な角度というのをもっているから、そこが一緒に合わさっていくと、より適切なものに結びつくかなと思う」

スクールソーシャルワーカーのように、福祉の観点から子どもに向き合う手法は20世紀始めにアメリカで始まりました。

県は2009年から配置を始め、現在では県と12の市町村で28人のスクールソーシャルワーカーが活動しています。南魚沼市は6年前から採用しています。

【南魚沼市教育委員会 岡村秀康教育長】

「子どものために自分のできることを、とにかくいろんな形で作戦を立てて、徹底的に寄り添ってくれてなんとかしてあげたい(長田さんは)そういう思いの方だと思う」

家庭も関係する問題の複雑さに加え、プライバシーの問題や教員の仕事量の多さもあり、学校もスクールソーシャルワーカーの必要性を感じています。