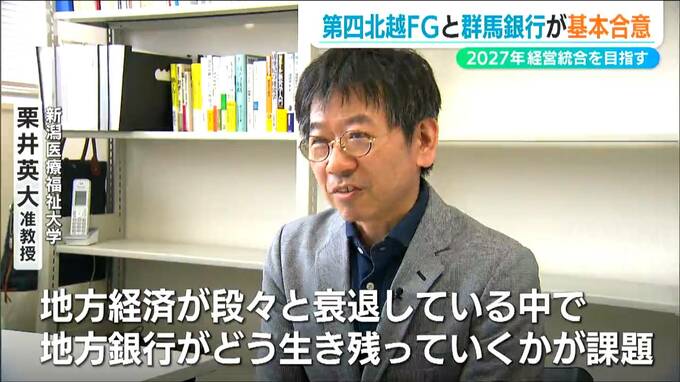

新潟県と群馬県のトップバンク同士の“タッグ”について、地域金融機関に詳しい新潟医療福祉大学の栗井英大准教授は、「生き残りを掛けた利益拡大を図るための経営統合」だとみています。

「地方経済が段々と衰退している中で、地方銀行がどう生き残っていくかが課題。ネットバンキングや小売り系、流通系の企業がどんどん金融ビジネスに参入している。そういう中で、経営規模を拡大することが必要だった」

さらに銀行側にとっての大きなメリットが『人材の確保』です。

「企業に対して課題解決営業型のビジネスが今求められているが、サポートできる人材が地方銀行には不足している実態がある」

「経営統合して規模拡大することで、学生から選ばれる、中途採用を含めた人材を確保するための要因、というところもある」

また栗井英大准教授は、進学や就職で新潟県民が首都圏に流れる傾向があることから、関東の地方銀行との経営統合は第四北越側にとって大きな意味がある、とも分析しています。

第四北越FGの殖栗道郎社長は、会見の中で

「さまざまなステークホルダーの皆さまのご期待に沿えるよう、両者一体となって本経営統合を着実に進めてまいります」とも話していました。

新たな持株会社の名前や本店の所在地については両者で今後も協議を続け、2027年4月の経営統合を目指すということです。