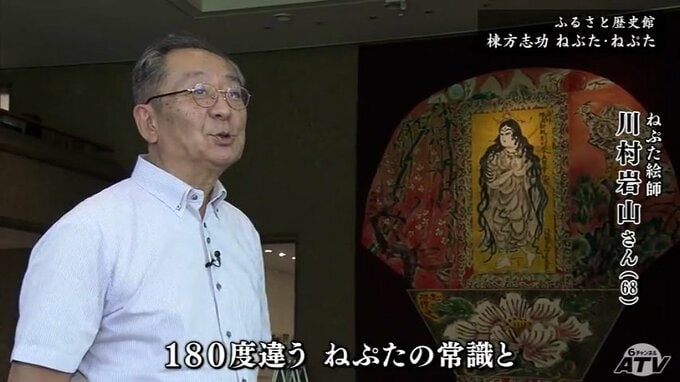

1971年には青森ねぶたと同様に愛していた弘前ねぷたを制作。陸奥新報創刊25周年を記念した企画で、鏡絵は日本神話の「天の岩戸」、見送り絵は「天照大神」を描きました。絵師の川村岩山(かわむら・がんざん)さん(68)は、作品を初めて見たときの驚きをいまも鮮明に覚えているといいます。

※ねぷた絵師 川村岩山さん「見たときは『なんじゃこりゃ』と思いました。真面目な話。180度違う。ねぷたの常識と」

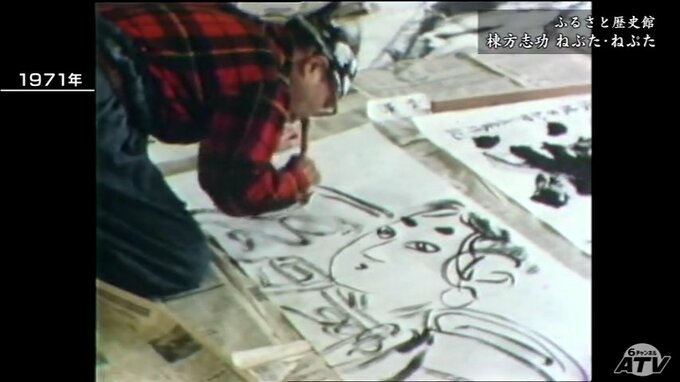

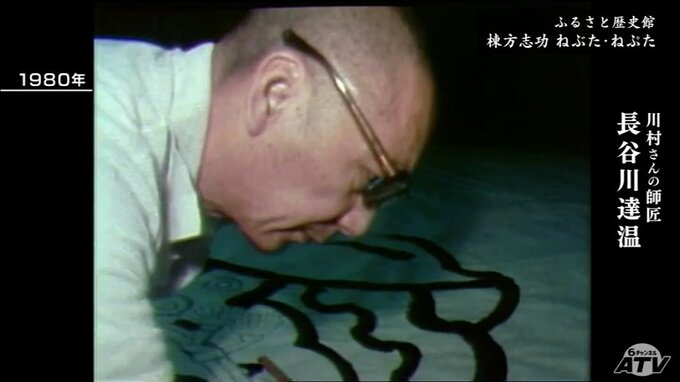

志功のねぷたは、様々な点で人々の度肝を抜くものでした。墨描きは、下書きをしていないのにも関わらず、ためらいもなく筆を動かしています。このとき描いていた牛若丸は、その後、ロウも入り色鮮やかに仕上げられました。こうしたねぷたの技法を志功にアドバイスしたのが、川村さんの師匠で当時、絵師の第一人者だった長谷川達温(はせがわ・たつおん)です。長谷川は弘前市禅林街にある正伝寺の住職をしていて、制作の一部は寺で行いました。その様子を関係者以外の立ち入りが禁止されるなか、川村さんは垣間見ていました。

※川村岩山さん「(師匠・長谷川は)気合入っているとすぐわかった。普通は『おはようございます』と言えば、(師匠も)『おはようございます』と言うけど、もう私は空気だった。広間を歩いて、なにかやっていました」

寺の広間でロウ付けや仕上げが行われて作品は完成。ねぷた小屋でお披露目されると、大きな脚光を浴びました。

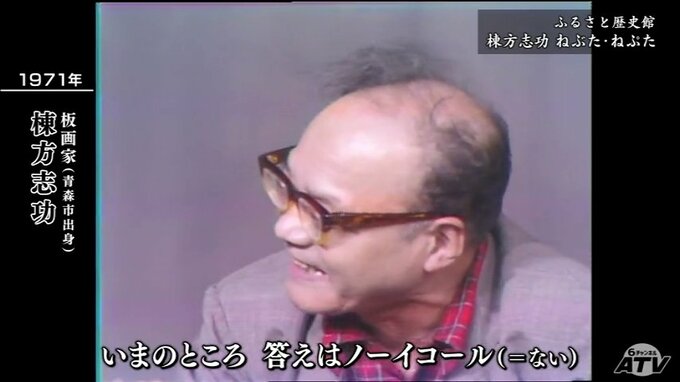

※棟方志功(1971(昭和46)年7月28日)「扇ねぷたは初めてやりました。どういう風に灯りが入って、ロウの色がどうでるか。楽しみか、苦しみか。怖いか、恐ろしいか。いまのところ、答えはノーイコールですね」

当時、弘前ねぷたの鏡絵は水滸伝や三国志などが主な題材で、武将たちの顔や上半身だけを描くのが大半でした。これに対して、志功は史上初めて女性の全身像を描きました。さらに、板画で好んで登場させていたように裸の女性を表現していてまさに型破り、弘前の絵師に大きな衝撃を与えました。

※川村岩山さん「棟方志功が描いた線・勢いを(師匠・長谷川は)ロウ付けをすることによってすべて感じ取ったと思う。だから、長谷川先生は画風が変わった」