地元の人でなければ、どの標語も文字で理解するのは難しいです。なぜ、このような看板を制作したのでしょうか?

きっかけは、地元の交通安全協会が学校に標語の制作を依頼したことが始まりでした。

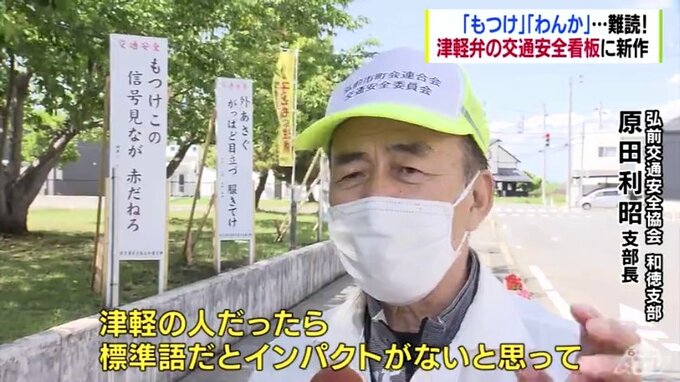

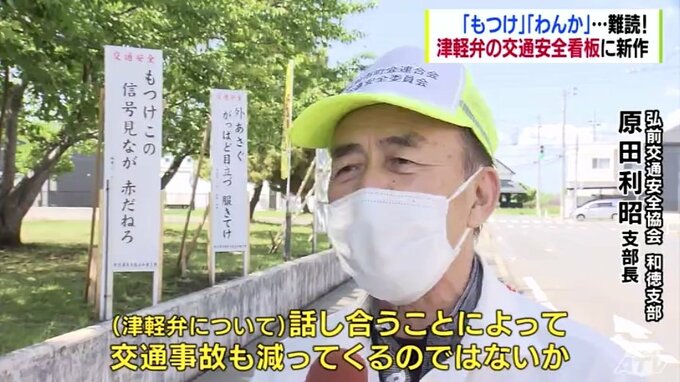

※弘前交通安全協会和徳支部 原田利昭支部長

「(当時の)校長先生と教頭先生が協力的だった。『津軽弁なら面白いのでは』と。津軽の人だったら、標準語だったらインパクトがないのではと思って、逆に津軽弁で作れば気を付けるのではと思った。逆に、あまり見てぶつかれば困るけどね…。」

約20年前に作られた一句が好評を博し、その後正式に、津軽弁で標語を作ることに。その一句が…

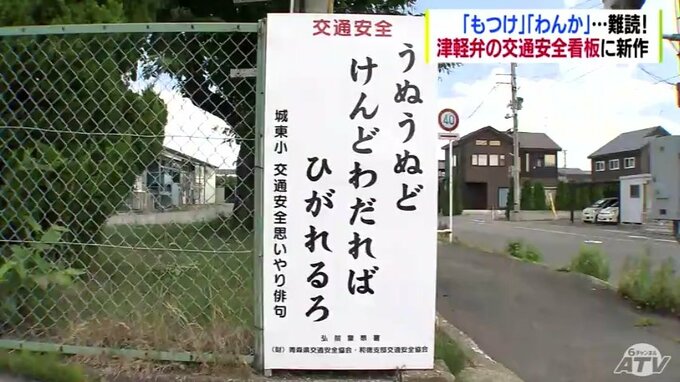

「うぬうぬど けんどわだれば ひがれるろ」

(慌てて 道路を渡れば (車に)ひかれますよ)

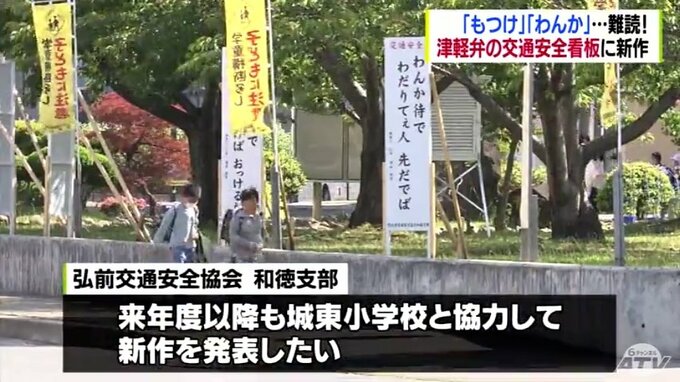

現在は学区内に58枚の看板が設置されていて、SNSで「地元の人以外には理解できない」と度々、話題を集めています。

ところで、この難解な津軽弁のアイデアはどこからきているのでしょうか?

児童たちに聞いてみると

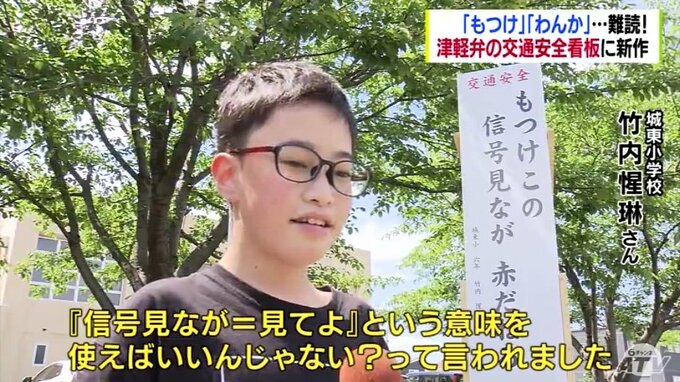

※城東小学校 竹内惺琳さん

「お母さんと相談して決めました。『信号見なが』っていう、『見てよ』っていう意味を使えばいいんじゃない?って言われました。」

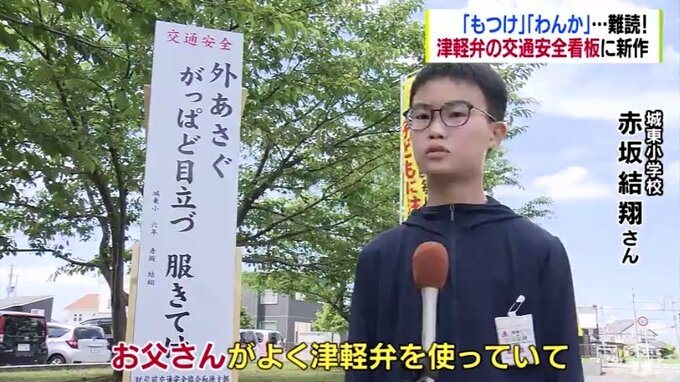

※城東小学校 赤坂結翔さん

「お父さんがよく津軽弁を使っていて、教えてもらえればいい句が作れるかなと思って、一緒に相談しながら作りました。」

Q.お父さんは津軽弁をけっこう使っている?「はい。常に使っています。」

みなさん、家族と相談しながら考えているようです。確かに、使われている津軽弁は地元の若い世代にもなじみのないものばかり。

学校と交通安全協会は、津軽弁を家族とのコミュニケーションに繋げてもらいつつ、交通安全への理解を深めてもらいたいとしています。

※弘前交通安全協会和徳支部 原田利昭支部長

「(難しい津軽弁は)若い人ならわがんねえよ。『もつけ』とか、『がっぱど』とか、分がらない。(津軽弁について)話し合うことによって、交通事故も減ってくるのではないかと。お互いに気を付けるのではないかと。」

津軽弁を若い世代に継承しながら、インパクトのある標語で交通安全を呼びかけるこの取り組み。弘前交通安全協会和徳支部は来年度以降も城東小学校と協力して新作を発表したいとしています。

津軽弁の交通安全看板は今年で15年目となります。毎年4つの標語が選ばれていて、これまでに作られた数は60作品になるということです。