寒さ増す中、リスク高まる災害関連死 対応策は?

日比キャスター:

今回の状況において、どういった症状などが心配されるでしょうか?

さくら総合病院 小林豊 院長:

今回、私が入ったのは珠洲市ですが、高齢化率は52%と半分以上が高齢者の方たち。そういう場合は、水不足によって、口腔内の細菌が増殖する。それが呼吸器に流れ込むことによって、誤えん性肺炎が増えますし、心筋梗塞や脳卒中も増えます。

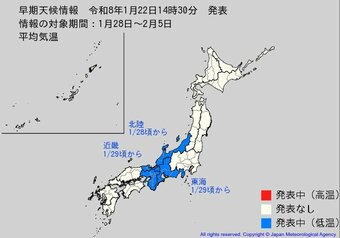

東日本大震災は3月で、熊本地震は4月。一方、今回の能登半島地震は1月で、まさにこれから寒くなる時期。地震とは関係なく、冬場は肺炎、心筋梗塞、脳卒中、心不全が増える時期ですから、被災地では、こういった疾患が増える様子が容易に想像できます。

ホラン千秋キャスター:

避難所での感染症予防は脆弱になりやすいというお話でしたが、そんな状況でもできる対策はあるんでしょうか?

さくら総合病院 小林豊 院長:

やはり水分をたくさん摂ってほしいです。水分を摂らないと、いろいろな弊害が出てくる。脱水症といっても、脱水症だけの問題だけではなくて、脱水症からくる心筋梗塞、脳卒中、エコノミークラス症候群など、いろいろな疾病のリスクが増える。

そして、トイレには1日に3回は行く。口の中をお茶ですすぐだけでも、細菌を減らして、誤えん性肺炎のリスクを減らすことができます。

加えて、この地域は、もともと豪雪地帯で、相当な寒さになる中、床に直接寝るのではなく、ダンボールを1枚かませるなど、断熱効果のあるものをかませる。体温の低下を少しでも防ぐことによって、免疫力、抵抗力を維持できる。

また、体を動かすこと。手首を動かすだけでも良いです。

そして、ストレスの軽減。雑談をすることが重要です。