1000年から2000年に一度しか動かないとされていた活断層。前回発生したのは1729年の「享保能登地震」でまだ300年ほどしか経っていない中での活断層のズレでした。今回のような地震は続くのでしょうか。注意すべき点はどこにあるのでしょうか。

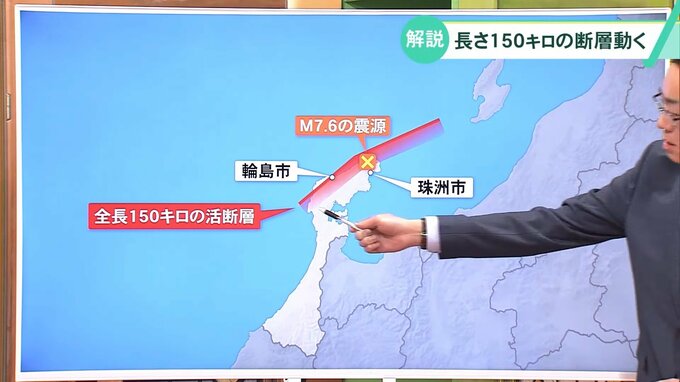

長さ150キロの活断層 能登半島全体が断層の上に 今後も大きな揺れに注意

松村玲郎キャスター:

なぜこれほど強い揺れに?

災害担当 木村洸記者:

これまでの群発地震は、珠洲市周辺に集中していました。今回の地震も、震源は珠洲市付近ですが、あくまでも断層がずれ始めた場所を表しているだけで、実際には、志賀町付近から、新潟県・佐渡の沖合までの長さ150キロの活断層全体が動いたとみられています。

能登半島全体が断層の上に乗っているような形になるので、断層が動いたことで、ほとんどの地域で、震度6強や7の激しい揺れになりました。

兵藤遥陽キャスター:

この活断層は知られていなかった?

木村記者:

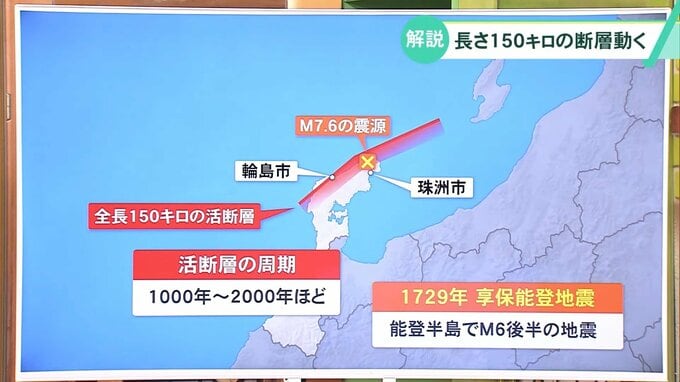

未知の断層というわけではなく、県も、津波被害の想定などで考慮していた断層です。ただ、活断層には、ずれ動く周期があって、この活断層は1000年から2000年に一度しか動かないとされていました。

実はこの断層、江戸時代、1729年に「享保能登地震」という、マグニチュード6の地震を引き起こしています。その地震から、まだ300年ほどしか経っていません。地球の長い歴史の中で、これほど短期間で断層全体が動くというのは予想されていませんでした。

松村キャスター:

今回驚いたのは隆起です。

木村記者:

特に外浦の地域は大きく地盤が持ち上げられ、輪島市の北西部では約4メートルの隆起したという解析結果が出ています。

輪島市門前町の鹿磯漁港では港が干上がってしまいました。

外浦の沿岸では、津波の被害は内浦に比べて軽減されましたが、この隆起で、場所によっては海岸がそれまでよりも200メートル広がったところもあるそうです。

金沢大学 青木賢人准教授:

これは海からアプローチができなかったため、奥能登の救援が少し遅れた大きな理由ですね。奥能登の復興を長期的に考えたとき、漁港が使えないのは、水産業の立ち上げに不利になってしまいます。何とかしなければいけないですね。

松村キャスター:

今後の地震の注意点は?