(女子生徒)

「すごい疲れる…眼精疲労、眼の奥が痛くなったり乾いたり」

(男子生徒)

「(視力が)0.1とか本当に低くて、このあたりで止まってほしい」

先月発表された、文部科学省の初の実態調査では

子どもの「眼球の状態」からも近視の傾向が浮き彫りになってきました。

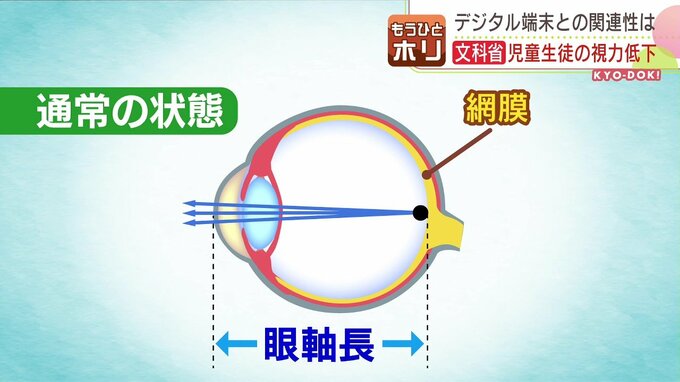

目の表面の角膜から、最も奥にある網膜までの眼球の奥行きを示す「眼軸」。

この「眼軸」が長ければ長いほど、近視が進んでいるとされます。

小学1年は、男女ともに「22ミリ」台ですが

中学3年になると、男女ともに「24ミリ」台と

学年が上がるほど、近視が悪化する傾向が見えてきました。

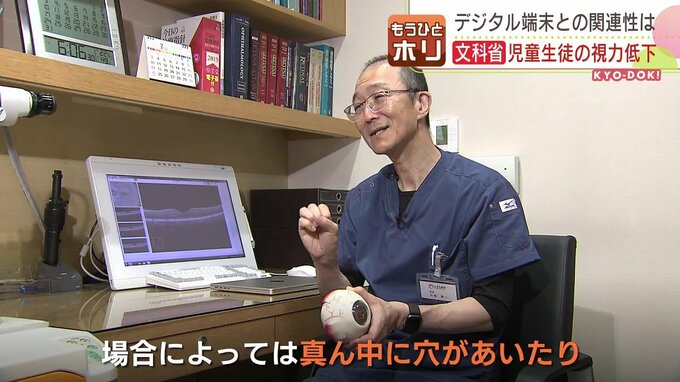

(ひきち眼科 引地泰一院長)

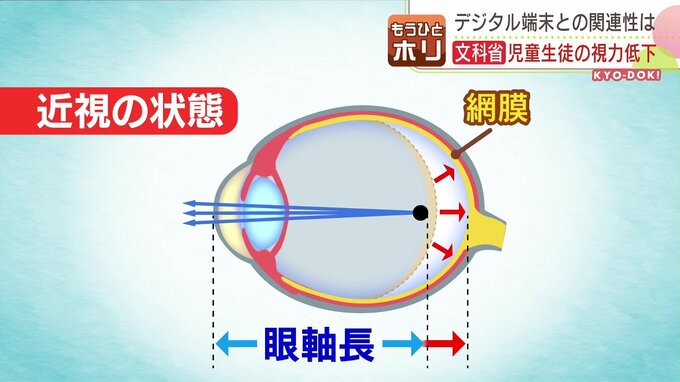

「近視は、小さいころに発症するお子さんの方が進行が速くてより強い近視になる

近視になると、目の長さ=眼軸長と呼ばれているんですけど、長くなる

ただ楕円形になるだけではなくて一部分だけがお椀のようにぽこんと飛び出ているような、

そうすると目の奥にある網膜などが、薄くなったり働きが悪くなったり

場合によっては真ん中に穴が開いたり、そういう病気が起こる」

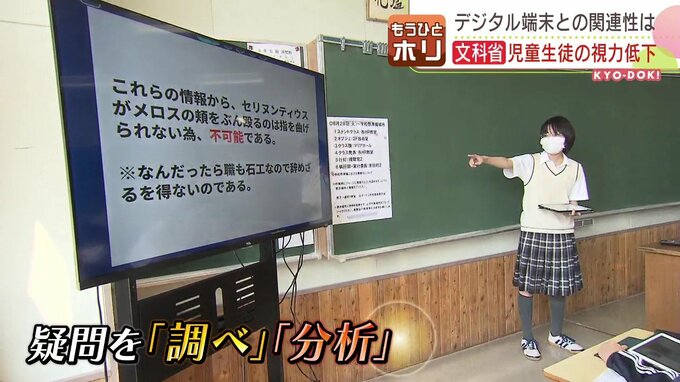

札幌の光星中学校では、7年前からタブレット授業を導入。今や全科目で活用しています。

この日は、国語の授業。題材は私たちも学んだ「走れメロス」です。

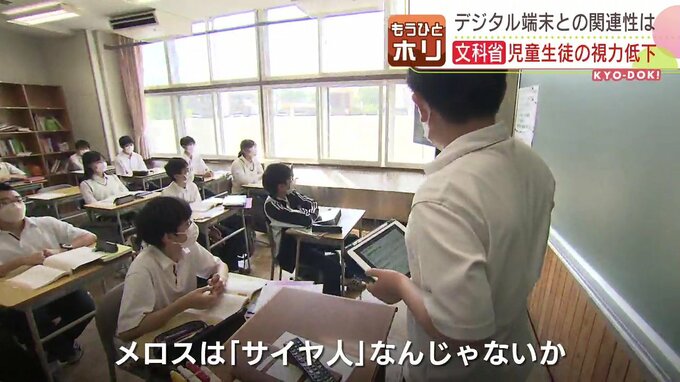

(発表する男子生徒)

「メロスは太陽が沈む速度の10倍で走ったって文章があるんですけど、

メロスは時速1万4000キロで走っていることになり、マッハ11.7です」

「メロスはサイヤ人なんじゃないかって思いました」

物語で疑問に思った点を自分で調べ、

文章を基に分析することで、読解力や説明する力を養います。

(札幌光星中学校 庄司宏記教頭)

「これまでは(教師からの)一方通行が大半を占めていた。

調べた物をこちらに返す、往復の形がよりできるようになったのはものすごくメリット。

なくして元に戻すのはできないかなと思う」

今や便利で欠かせない存在のデジタル端末。

文科省は、2024年度にデジタル教科書の本格導入を目指しています。

一方で、子どもたちの目の健康をどう守っていくか、教育現場の悩みは尽きません。

(札幌光星中学校 庄司宏記教頭)

「我々だけがいくら声を張り上げても生徒に響く部分が限定される。

注意よりも理解、これからもずっと付き合っていく便利なものを

正しく使っていこうとを教え続けないといけない」

(7月6日(水)HBC「今日ドキッ!」6時台 もうひとホリ)