「法務省刑事局 官房副長官、総理秘書官等」

五十嵐の記憶は定かでないが、このメモを読み解くと、法務省刑事局からダイレクトに「官房副長官」および「総理秘書官」に対しても、事前に連絡が入っていたということになる。

つまり、「法務大臣から総理大臣」への大臣の報告ルートとは別に、「法務省刑事局から総理秘書官」という「事務方同士の連絡ルート」が存在していたのだ。

「総理秘書官」は総理大臣の分身とも言われる。「総理秘書官」は事務方経由でも、確実な「金丸情報」を得ていたのである。

言えることは、「総理秘書官」が掴んでいた「金丸を脱税で立件する」という情報は、とてつもない「利用価値」があったということだ。

だが結果的に、とてつもない極秘情報を握っていた「総理秘書官」の不気味な動きが、特捜部の捜査の障害になることは幸いにして、起きなかった。また金丸周辺に情報を伝えて「貸しを作る」ような行動もみられなかった。では「総理秘書官」はどういう意図で国税当局、検察庁に探りを入れ、情報収集をしていたのか、今もナゾが残る。

ちなみに筆者はこの数年後に浮上した、金融機関から大蔵官僚への接待疑惑の取材で、この「総理秘書官」をしつこく追及することになる。これが後の「大蔵省接待汚職事件」の伏線となるが、これについては稿を改めて記したい。

そのとき宮沢総理、後藤田法務大臣は・・・

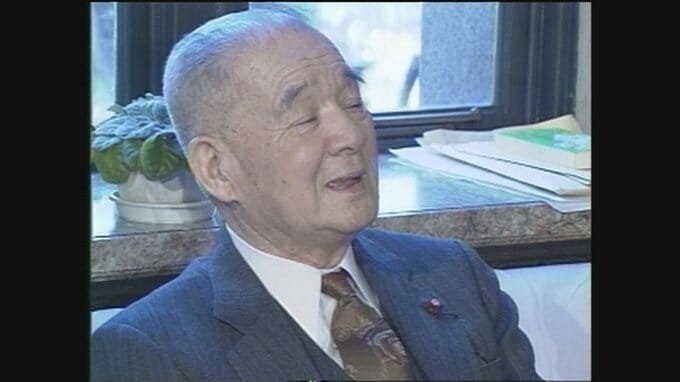

むしろ、注目すべきことは、3月2日の段階で報告を受けた後藤田法務大臣、宮沢総理が「金丸の立件方針」に対して、異議を挟むことなく「スルーした」ことだ。

後藤田法務大臣、宮沢総理は立場上、捜査に対して条件や要望を出すことも可能だった。

なぜなら、捜査着手前の段階では、金丸本人が「脱税の意思があったこと」を認めるかどうかや、ワリシンなどの「たまり」が見つかるのかなど、強制捜査に着手してみないとわからない、不確定な要素もあったからだ。

とくに警察庁長官だった後藤田は、「金丸本人の脱税容疑」を立件する、との報告を聞いたとき、公判を維持し、有罪を確実にするためには、あとは何をクリアすべきか、当然理解していたはずだ。

さらに金丸は当時78歳という高齢で、糖尿病を抱えていた。これについて後藤田、宮沢が「金丸の健康」を理由に、逮捕ではなく、在宅で取り調べたらどうかなど、選択肢を示すこともできたはずだ。しかし、後藤田、宮沢が何か捜査に注文をつけた形跡はみあたらない。

「そういう2人が検察に対する指揮権ラインに座っていたがゆえに、金丸脱税捜査は政界の妨害なくスムーズに進んだといえるのではないか」(村山治 元朝日新聞編集委員)

後藤田法務大臣は金丸逮捕の夜、コメントを発表した。

「東京地検では国税当局と連携をとりつつ、捜査を継続し、適正に処理するものと思う」

あっさりした内容だった。

法務大臣は、個々の事件の処分については法律上、検事総長のみを指揮することができるとされているが、特捜部の捜査には「口は出さない」のが原則だ。

しかし、国政に支障があるときや、検察が暴走して国民が不利益を被ると判断した場合には、法務大臣が検察トップの検事総長に、「指揮権を発動」して捜査を止めることができる。

かつて1954年の造船疑獄で、犬養健法務大臣が「指揮権を発動」して、逮捕にストップをかけたこともあった。このときは佐藤栄作自由党幹事長の収賄容疑での立件が見送られている。後藤田はその後も、金丸事件についてはほとんど言及することはなかった。

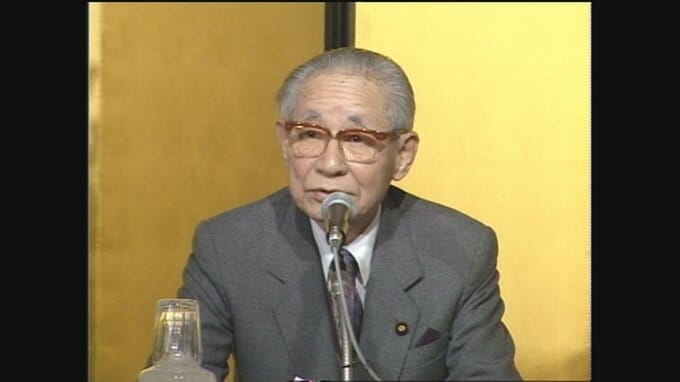

そもそも宮沢喜一が1991年の総裁選で、海部総理の後継として総理大臣になることができたのは、竹下派経世会の「金竹小」(金丸信、竹下登、小沢一郎)の権力のトライアングルが「宮沢支持」を決めたからである。

ある自民党議員の元秘書は振り返る。

「党人派の金丸さんは、東大、大蔵官僚の宮沢総理とはソリが合わない。竹下派経世会の支持で総理大臣になれた宮沢さんが、お礼に「持参してきたもの」に金丸さんはびっくりしていたようだ。〝宮沢にとって総理大臣の椅子ってこんなに安いんだな”って」

竹下派経世会会長代行だった小沢一郎が、総理候補の宮沢ら年長の3人を事務所に呼び出し、総裁選に臨む考え方を聞いたという「小沢面接」はあまりにも有名だ。

宮沢総理の「竹下派経世会、金丸嫌い」は、金丸逮捕の判断に、どんな影を落としていたのだろうか、それは宮沢本人にしかわからない。

TBSテレビ情報制作局兼報道局

「THE TIME,」プロデューサー

岩花 光

■参考文献

御厨貴/ 中村隆英「聞き書 宮沢喜一回顧録」岩波書店、2005年

神一行「金丸信という男の政治力」大陸書房、1990年

村山治「検察vs政界 経済事件記者の備忘録」日刊現代DIGITAL、2003年

<全10回( #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6 / #7 / #8 / #9 / #10 )敬称略>