イスラエル軍による侵攻が続く、パレスチナ自治区ガザ。戦闘終結の兆しは全く見えず、ガザでは既に1万1000人以上の命が犠牲になった。現地から送られてくる、目を背けたくなるような映像や写真。胸が潰れる思いになる。ただそれと同時に、疑問が浮かぶ。

「イスラエルは、戦闘が終わった後のガザをどうしようとしているのだろうか」「ハマスを掃討する」そう繰り返し述べて戦いに突き進む一方、「終戦後」の具体的な青写真は見えてこない。

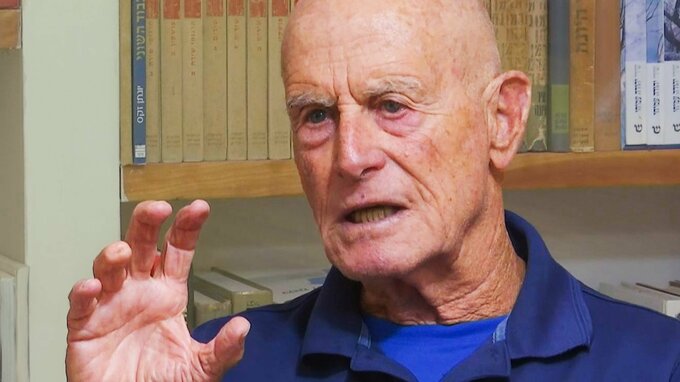

11月13日、テルアビブ近郊で、パレスチナに関する情報収集を担ったイスラエル情報機関の元トップに話を聞くことができた。

「『失うものは何もない』と考えた敵が起こしたこと。それこそが、10月7日に目にしたものだ。イスラエルとパレスチナ、2つの国家の共存以外に、選択肢はない。」

国内では、ガザの占領すら求める声が広がり始めるなか、「同じ過ちを繰り返すことになるだけだ」と強い危機感をあらわにした。

(執筆:中東支局長 増尾聡特派員)

「安全保障の責任無期限に」ネタニヤフ氏繰り返す「ガザ占領」へのこだわり

イスラエルのネタニヤフ首相は、戦闘開始からおよそ1か月後の11月6日、アメリカABCテレビのインタビューに応じた。

「戦争が終わった後、誰がガザを統治すべきか」アンカーからこう問われたネタニヤフ氏は、ためらいなく、こう答えた。

「イスラエルは、ガザの安全保障の責任を無期限にもつ」

事実上の、ガザ占領ともとれる発言。戦闘が始まって以降初めて統治のあり方について言及したネタニヤフ氏だったが、この発言は大きな波紋を呼んだ。

2日後、イスラエル支援を明確に打ち出すアメリカのNSC=国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は、「長期的な統治の解決策として、イスラエル軍の再占領があってはならない」と「占領」発言をけん制した。同じ日にブリンケン国務長官も、「イスラエルにガザ地区を再び占領させてはならない」と述べるなど、ネタニヤフ氏に再考を迫る形となった。

それでも、ネタニヤフ氏は頑なだった。11月11日に臨んだ記者会見。ここでも、戦闘終結後のガザへの影響力にこだわりをみせた。

「テロを防ぐために、必要な限りガザの治安管理を継続する。 10月7日の虐殺は、イスラエルの安全管理が及ばない場所では、テロが起きるということをきっぱりと証明した」

11月16日に米CBSテレビとのインタビューでは「占領は求めていない」と述べたものの、「全体として軍事的責任を持ちたい」と、終結後も軍の駐留を示唆した。一方で、終結後のガザ管理に対する詳細な考えはこれまで明らかにしておらず、将来像をどこまで描けた状態で戦闘を続けているのかは、依然不透明だ。

またこうした姿勢は、ネタニヤフ氏に限らず、建国以来「最も右寄り」と指摘される現政権も同様だ。パレスチナへの強硬姿勢を貫く閣僚は、ガザ管理への意欲を隠さない。