須賀川記者「もう地上侵攻は事実上始まっている」

ホラン千秋キャスター:

ここからは、実際にパレスチナやイスラエルなど紛争地域を取材した、前JNN中東支局長の須賀川さんにお話を伺います。

井上キャスター:

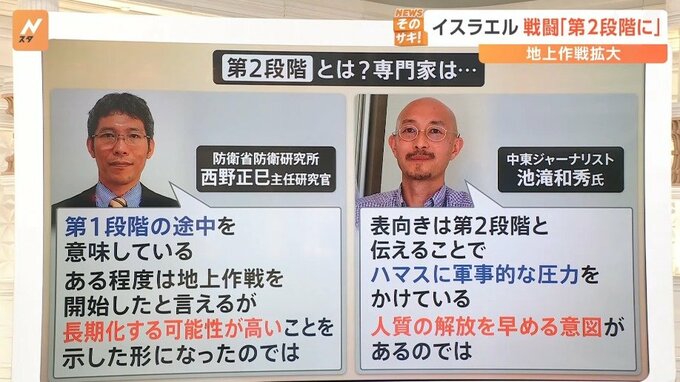

まずは、第2段階に入ったとする部分をどう受け止めるべきなのか、2人の専門家に話を伺っています。

防衛省防衛研究所 西野正巳 主任研究官

「第1段階の途中を意味している。ある程度は地上作戦を開始したと言えるが、長期化する可能性が高いことを示した形になったのでは」

中東ジャーナリスト 池滝和秀さん

「表向きは第2段階と伝えることで、ハマスに軍事的な圧力をかけている。人質の解放を早める意図があるのでは」

ホランキャスター:

須賀川さん。イスラエル側としては、前々から懸念されていた大規模な地上侵攻の開始であると明言はしていないんですけれども、第2段階であるというのは、どのように私たちは捉えればいいのでしょうか?

須賀川拓記者:

これは私たちの捉え方というよりも、まずガザにいる人たちがどう捉えるかということがすごく重要なのではないかと思っています。

イスラエル側はいろいろな言葉のレトリックを使っていますけれども、そもそも今、もう機甲部隊、工兵部隊、歩兵部隊、全部入っていますよね。しかも、陸・海・空から全部攻撃している。それを考えると、ガザの人からしてみれば、もう地上侵攻は事実上始まっているといえると思います。

あともう一つ大事なのが、この地上侵攻という言葉が、やや一人歩きしている部分があると私は感じています。地上侵攻をするか・しないかは別として、今は空爆がものすごく激しくなっているので、全体の攻撃で今どれぐらいの死者が出ているのか。地上侵攻した・しない以前に、今のガザの被害というのを、しっかりと見つめていかなくてはいけないと思っています。

井上キャスター:

まさにその部分というのは、地上侵攻しなければいいのではないかと、世界が麻痺しているような段階に…。これはイスラエルの術中にある程度はまっているというか、イスラエルの見せ方なんですか?

それとも国内向けに、ある程度地上侵攻反対派が出てきたので、なかなか行きづらいという面があるんですか?

須賀川記者:

イスラエルとしては多分、双方を見ていると思うんですよね。

地上侵攻というのは過去に2回やっていますけれども、やはり非常にインパクトが強い言葉ですし、国際的にも批判を買う可能性が高いです。

岡村さんの中継でもあったとおりに、国内のいわゆる人質の家族に対する向き合い、あとは国外に対する向き合い、どちらも上手く向き合いながら、地上侵攻という言い方をできるだけしないようにしていると私は感じます。

ホランキャスター:

須賀川さん。先ほど空爆がかなり続いているというお話があったわけなんですけれども、そこで犠牲になる多くは、やはり市民なわけですよね。

アメリカなどもイスラエルに対して支持を表明してはいるけれども、同時に市民を守らなくてはならないということを、人質の救済とともに訴えていると思うのですが、その点に関しては、イスラエル側はどう考えていると見ればいいのでしょうか?

須賀川記者:

イスラエル側は当然、人質の救出は第一の目的として考えているとは思うんですけれども、国内にいろいろな意見があるなかで、今回ハマスの行った犯行は極めて残虐で、ものすごく非道だった。それに対する処罰感情というのは、一般世論としてはものすごく強いんですね。

なので停戦を求めている人質の家族ですとか、それ以外にもいるんですけれども、そういったことは極めて割合としては少ない。

そういったところも向き合いながら、イスラエルは今後、どういうふうに作戦を進めていくのかを考えていると思います。