「セブン側の説明不足」「街の人の百貨店への思いは業績低迷だけでは割り切れない」

小川キャスター:

双方ともストを回避したかった思いがあったと思うんですが、この取材を通して、出野さんはどんなことを感じました。

出野記者:

ここまでかなり混乱が続いたなと思っているんですが、この背景には、やはりセブン&アイによる、地元や組合従業員に対する説明不足だったと言わざるを得ないです。

セブン&アイとしては、やはり業績が低迷するそごう・西武を持っていること、この扱いをどうするかというのは投資家からも求められる喫緊の課題なんですね。

ただ、街の人の百貨店への思いというのは、業績低迷ということだけでは割り切れないということもありますので、9月1日の売却以降、会社側は従業員や地元と、これまで以上に丁寧な協議を続けながら、店舗のあり方を考える必要があると思います。

小川キャスター:

百貨店としては61年ぶりのストライキに至ったわけですが、澤さんは今回の動きをどうご覧になってますか。

「良い子にしていれば偉い人が賃金上げてくれるんじゃないか? 起こりません。」

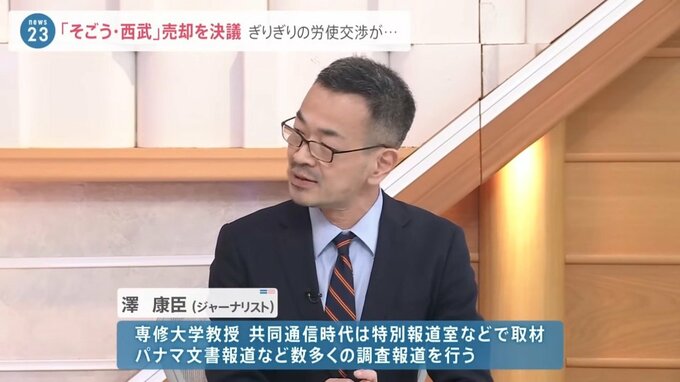

澤 康臣さん(ジャーナリスト):

VTRの中で高校生の方が写真撮ってましたよね、まさにあれだと思うんですね。つまり、このような大きなストライキ自体が近年なかったこと。ニュースになることも少なかったと思うんです。

ストライキというものがあるということを世の中に知ってもらえたということは、これはすごく大きなことだと思います。物価が上がる、でも賃金上がらない。どうすればいいのか、みんな非常にモヤモヤしてますよね。

すごく人手不足なのであれば、需要と供給の関係で自動的に賃金が上がっていくんじゃないか。でもそういうことになってない。あるいは、良い子にしていれば偉い人が賃金上げてくれるんじゃないか。それも起きませんよね。

そうではなくて、声を上げていいんではないか。そうすれば何か前に進むんじゃないか、というのを若い世代にも示す。そういう出来事だと思います。

アメリカでは本当に多いですよ。統計の取り方にもよるんですけれども、ストライキのような形で働かなかった日数がどれくらいあるかっていうと、日本はアメリカの大体1000分の1とか1500分の1なんですね。

小川キャスター:

そんなに違うんですか。

澤さん:

違います。フランスもそうですよ。フランスではよくニュースになってます、今年もありました。子どもたちで言うと、スウェーデンのグレタさんが学校スト。あれは働いてる人とはちょっと違うんですが、そういう「声を上げていい」っていう空気が少し出てくると、世の中がもう少し色々と行動したり、議論をしたりするきっかけになるかなと思います。

小川キャスター:

今回、来店客の方々からも理解を示すような声も上がりましたから、市民の側としても一つの転換点を迎えてるかもしれませんね。