嫁ケ島ガイド 岡崎雄二郎さん

「江戸時代の初めに、斐伊川が直接この宍道湖に流れ込んで来ますので。やっぱり大水の時は相当この嫁ケ島は影響を受けていたようです。」

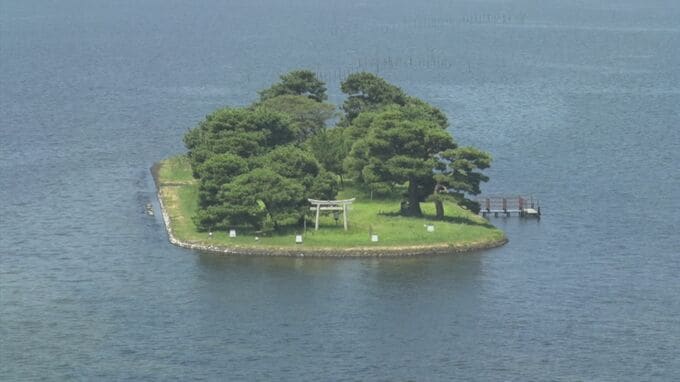

波や風で浸食されたり、土砂が堆積したりすることで、嫁ケ島は頻繁に姿が変わっていたと見られます。

嫁ケ島ガイド 岡崎雄二郎さん

「自然のままにしておくと、島はなくなってしまっているんじゃないですか?だから何としても護岸を作って島の形を守らないといけないと。」

明治の末から大正時代のはじめ頃に、石臼のような形の如泥石で島の周りに護岸を造ったのが、島が現在の小判形になるきっかけだったようです。

嫁ケ島ガイド 岡崎雄二郎さん

「水の流れなどを最小限に留めるためには、あの小判形が良かったのではないでしょうか。」

ただ、それでも浸食を完全には防ぐことができず、戦後の写真でも嫁ケ島は不定形に見えます。最終的には、当時の建設省が1980年に護岸整備し、今の姿に固まりました。

入江直樹 記者

「冬の大荒れの宍道湖のことを考えると、何もしていなければ嫁ケ島は今頃なくなっていたのかも知れません。人工の島のような姿になっているのも何とか島を残そうとした昔の人たちの努力の結果でした。地図から分かりました。」