道路交通法では事故を起こしたら「けが人をすぐに救護することが義務」になっている。男は大喜さんをはねたあと、自ら警察に通報したものの、警察が臨場するまでの約20分間、車内にとどまり救護することはなかった。

状況だけみれば「すぐに救護していない」のでひき逃げが成立するように思える。検察は不起訴の理由について明らかにしなかった。

「300メートルでは逃げたとは言えない?」判例が影響か

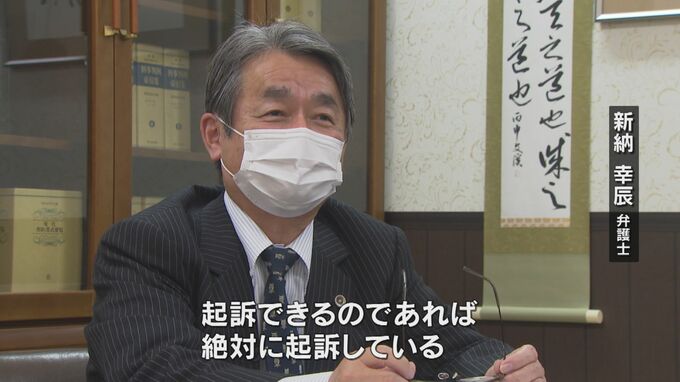

元検察官で鹿児島市に事務所を構える新納幸辰弁護士は、「ひき逃げに関する客観的な立証が難しかったから、“嫌疑不十分で不起訴”となったのではないか」とみている。

(新納弁護士)

「ひき逃げの法定刑は上限が懲役10年なので、比較的重い。今回この事件は危険運転致死罪で起訴された、もしこれにひき逃げが加われば間違いなく判決は重くなる。こういう事例ですから起訴猶予はまずない。これは嫌疑不十分で検察は起訴しなかったと考えられる」

新納弁護士は検察官が、逮捕された容疑者を、「裁判にかける起訴」か、「裁判にかけない不起訴」にするかは、似たような事件の過去の裁判での判決=判例が影響すると指摘する。

「検察官は似たような判例で有罪になっていると安心して起訴する。類似判例が見つかれば非常に重要な起訴、不起訴の判断材料ということになる」

その判例として、専門家が挙げるのが2014年に横浜市で起きたケースだ。

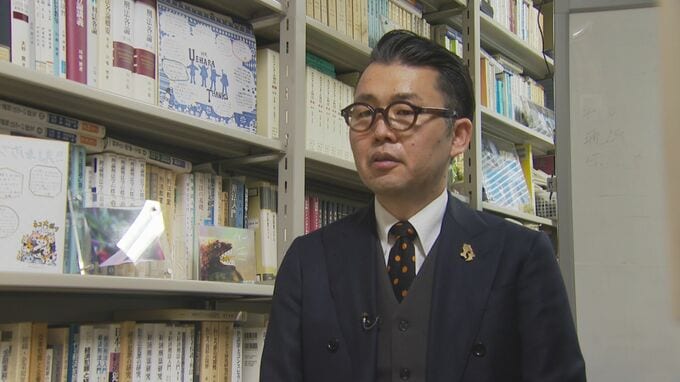

(鹿児島大学法文学部 上原大祐准教授)

「東京高裁で『300メートル程度では逃げたとは言えない』という無罪をした裁判例があった」

この事件では、横断歩道を歩いて渡っていた60代女性が、信号無視で時速およそ80キロで走ってきた車にはねられ死亡。車は女性をはねた後、およそ300メートルほど走ってから停止した。

運転していた当時27歳の男は危険運転致死の罪で懲役7年6か月の実刑判決を受けたが、ひき逃げについては横浜地裁、東京高裁で無罪となった。

ひき逃げが無罪となった理由は「停止までの時間は1分にも満たず、動揺する心理状態でけが人を救護したり警察に報告することは困難だった」などとされた。

(上原准教授)

「ひき逃げで実際に有罪になっている事案は、家まで帰ったとか、次の日逮捕されたという事案。大喜さんの事件で被告が停止しなかった距離は300mで、時速約90キロなら10秒ほどで到達する距離なのであり得る距離」

どうしてひき逃げは不起訴なのか?納得できないまま、両親は「危険運転致死」と「酒気帯び運転」の罪を問う初めての裁判に臨んだ。

息子の命は被告の9年分なのか…

2021年10月に開かれた裁判。大喜さんの両親は被害者参加制度を利用して全ての裁判に出席。息子が亡くなるその瞬間の話を聞くことは胸をえぐられるような苦しい時間だったが、思い出を支えに乗り切ったと父親は話した。両親は危険運転致死と酒気帯び運転の上限となる懲役23年を求めた。

(父)「車にひかれ殺されて、どういう状況だったのか、どうして死なないといけなかったのか、考えるだけでもつらい。楽しかった思い出や、いつか帰ってくるんじゃないかと考えながら、気持ちを正常に保たせ過ごしていた」

しかし裁判で男は、大喜さんに衝突したあとのことは「動揺してはっきり憶えていない」と話すだけで、合理的な説明は一切なかった。そして下された判決は両親の求めとはかけ離れたものだった。