文豪・三島由紀夫も虜に「毎夜毎夜、UFOが着陸しないものかと・・・」

このUFOふるさと館に収蔵されている資料は約4000点。大半は日本初の民間UFO研究団体「日本空飛ぶ円盤研究会」のもので、先ほどの「CIA秘密文書」もこの会から寄贈されたものだという。

実はこの「日本空飛ぶ円盤研究会」は、そうそうたるメンバーが名を連ねているのだ。会員には、「日本宇宙開発の父」と言われた糸川英夫やSF作家の星新一、石原慎太郎など著名人が多数いる。中でも、UFOに強く惹かれていて、活動的だった会員が文豪・三島由紀夫だという。

日本のUFO研究の第一人者で「日本空飛ぶ円盤研究会」を設立した荒井欣一氏は生前「三島氏は熱心な会員で、定期観測会には大きな大きな望遠鏡を携えて、必ず顔を見せた」と語っている。

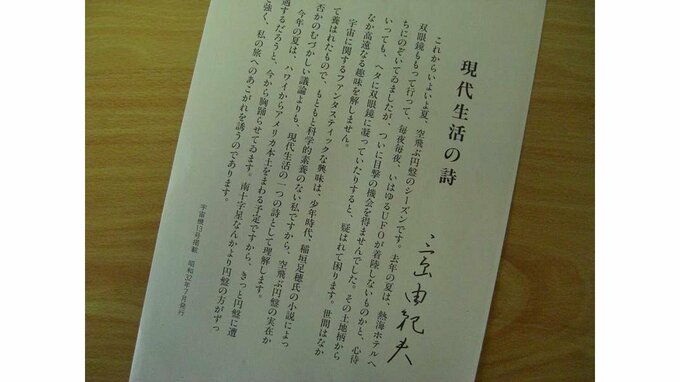

実際、1957年「日本空飛ぶ円盤研究会」の機関誌『宇宙機』に寄せたエッセーに三島はこんな文章を寄せている。

「これからいよいよ夏、空飛ぶ円盤のシーズンです。去年の夏は、熱海ホテルへ双眼鏡ももって行って、毎夜毎夜、いはゆるUFOが着陸しないものかと、心待ちにのぞいていましたが、ついに目撃の機会を得ませんでした」

UFOへの熱の入り方は大変なものだったように読める。そういえば、三島は1962年にSF小説「美しい星」を生み出している。三島のUFOへのパッションはいったいどこからきているのだろう。菅野館長の説明はシンプルだ。

「UFOふれあい館」菅野館長

「きっと三島さんはUFOに夢とロマンを感じたんだよ。私もUFOを見たことはありません。でも正体がわからないものに想像力が刺激されるんです。三島さんもそうだったんじゃないですかね」

夢、ロマン…。大変失礼ながら、ここまで筆者はUFOなんていないのでは…、という色眼鏡でもみていたのかもしれない。しかし、確かにそれは夢とロマンを初めから否定している行為だ。UFOはいるのだという前提にたつと、見える景色は大きく変わるのかもしれない。

筆者にとってUFOといえば、ピンクレディーがまず思い浮かぶが、近頃少し地球の男に飽きたところよ、でもあるし、UFO記念日は空を見上げ、まだ見ぬ世界に思いを巡らせてみようと思う。