文部科学省は、来年度から幼児期の環境、体験、学びが、子どもの成長にどう影響するかについて実態調査に乗り出す。大規模追跡調査は国内で初の試みだ。ここで、環境と学びに加えて、体験が対象となっていることに注目したい。実は昨今、子どもの体験は、かつてないほどに重要視されてきているのだ。

認知、非認知能力を育てる体験 子どもの成功のカギに?

春休みに入り、子どもとお出かけしようかなと考えている人も多いのではないだろうか。おそらく、遊びとして、気分転換として、家族サービスとしてなど、その目的は様々だろう。しかし、そんなお出かけなどの体験の積み重ねが、子どもの将来の『成功のカギ』になるかもしれないことをご存じだろうか。

実は海外では、体験が子どもの能力を高めることがデータで示されている。『学力の経済学』著者で教育経済学が専門の慶應大学中室牧子教授に、体験が子どもにもたらす影響について聞いた。

ーーまず前提として、体験とは具体的には何でしょうか?

「『21世紀出生児縦断調査』という国による調査がありまして、体験活動を三つに分類しています。

一つは「社会体験」です。例えば、社会科見学で工場の見学に行ったりとかしますけど、職業体験、農業体験など。

それから「文化的体験」で博物館に行ったりとかですね、音楽鑑賞やスポーツ観戦など文化的な活動というのがあります。

三つ目が「自然体験」です。キャンプや山登りのような自然のなかでやるようなタイプの活動です。

これに加えて、お父さんにキャッチボールしてもらいました。おばあちゃんに着物の着付けを教えてもらいました。お母さんにお料理教えてもらいました。などの経験も、重要な体験だといえます」

ーーいろんな体験をしたほうがいいよね、とは多くの人が思っていると思いますが、子どもの将来にとって、いいよね、以上の影響を与えるものなんでしょうか?

「体験に対する時間投資は、認知能力も非認知能力も高めるというエビデンスがあります。しかも、子どもがより小さいときに時間投資をすると、効果が大きいということもわかっています」

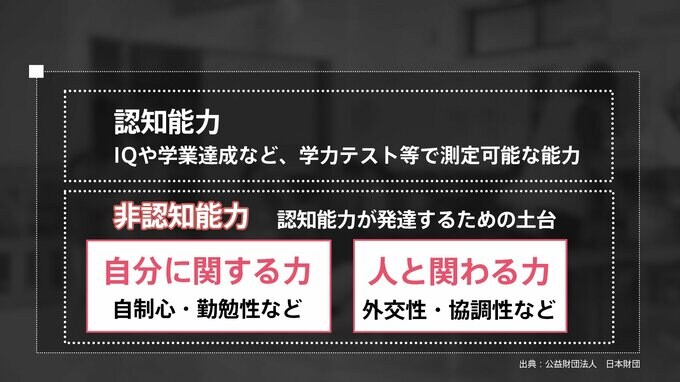

ーー認知、非認知能力とは?

「物事を考える力などを認知能力、もうちょっと性格的な特徴で、例えば勤勉性が高いとか集中力があるとか、意欲があるとか、コミュニケーション能力などを、非認知能力というふうによんでいて、いずれも子どもの成長に重要な能力です」